内容提要 伊朗伊斯兰革命时期的阿舒拉节仪式作为反对派的重要政治工具,在推翻巴列维王朝的过程中发挥了重要作用。其思想源泉为卡尔巴拉范式,它被以什叶派为国教的萨法维王朝用来获取合法性。在巴列维王朝时期,由于统治者的世俗民族主义政策,卡尔巴拉范式被宗教人士用于反对国王。在1978年的伊朗伊斯兰革命中,阿舒拉节被反对派从宗教仪式转换成政治抗议仪式,并在革命过程中爆发出了巨大的能量。在阿舒拉节游行过程中,反对派充分利用了其中的象征符号,模糊了历史与当下,使得革命现场成为卡尔巴拉战役的现实隐喻;反对派通过阿舒拉节政治仪式,动员并团结了各派力量,推动了革命的发展,也为革命后伊斯兰政权的建立提供了宗教合法性。阿舒拉节的政治化运用不仅使得这场革命具有了强烈的宗教色彩,也决定了革命胜利后伊朗内政外交伊斯兰化的发展逻辑。

关键词 伊朗 伊斯兰革命 阿舒拉节 政治仪式 卡尔巴拉范式作者简介 李福泉,西北大学中东研究所教授;王昕祎,北京外国语大学亚洲学院2022级博士研究生。

作为影响极为深远的政治事件,伊朗伊斯兰革命爆发至今已有40余年。截至目前,学术界已经对其进行了多方面的探讨,[2]但社会文化层面的研究较少。伊朗伊斯兰革命爆发与成功的原因复杂而多元,若忽视了其中的社会文化因素,便很难对其有全面的认识和理解。作为什叶派的重要事件与节日,680年穆哈兰月[3],什叶派的第三位伊玛目侯赛因的殉难,以及纪念他的阿舒拉节(Ashura)对什叶派的精神世界、思维方式与行事风格产生着持续而深刻的影响。伊朗伊斯兰革命时期的穆哈兰月纪念活动与阿舒拉节(1978年12月11日)在推翻巴列维王朝的过程中发挥了重大作用,由此受到学者们的关注。[4]但总体来看,已有的研究仅仅将革命时期的阿舒拉节视为一种特殊时期的群众运动,忽略了阿舒拉节作为一种仪式所具有的要素与特征,割裂了阿舒拉节的历时性发展线索与共时性社会功能,未能解释原本作为宗教仪式的阿舒拉节是如何在革命时期变为政治仪式并发挥了巨大的社会动员功能。因此,本文拟从政治仪式分析的视角对革命时期的阿舒拉节进行功能研究,以期理解其在伊斯兰革命中发挥的社会动员作用。政治仪式作为仪式的一种,[5]历来受到人类学家的广泛关注。根据大卫·I.科泽(David I.Kertzer)的定义,仪式是“一种体现社会行为规范的、重复性的象征行为”。[6]据此延伸,政治仪式则是仪式在政治领域的表现,其作用是体现和传达某种政治意义及其背后所蕴含的权力本质。目前,史学领域对政治仪式如何在历史进程中发挥作用的分析与关注还较少。[7]有鉴于此,本文拟追溯什叶派穆哈兰月阿舒拉节仪式的思想源泉——卡尔巴拉范式(Karbala Paradigm)的起源,并分析其演变,同时借助美国解密档案等多种材料分析1978年以来伊朗伊斯兰革命的具体进程,探究作为政治仪式的阿舒拉节在革命中究竟发挥了怎样的社会动员功能,从而加速了巴列维王朝的倒台。

一 卡尔巴拉范式的起源及其演变

卡尔巴拉范式最早由美国人类学家米歇尔·M.J.费舍尔(Michael M.J. Fischer)于1980年提出,后成为分析什叶派政治文化的一个重要概念。[8]但费舍尔并未对其给出一个明确的定义,而是说:“……关于创始传说或历史的信息,我称之为卡尔巴拉范式,其他人如R.斯特罗特曼,不恰当地将之与基督教中‘受难’概念相对比。”[9]因此,理解卡尔巴拉范式首先需要从其历史源流开始。

632年,在先知穆罕默德去世后,穆斯林内部在他的继承人问题上出现了严重分歧。大多数穆斯林接受阿布·伯克尔作为第一任哈里发(先知继承者),他们发展为后来的逊尼派;而一部分穆斯林则坚持认为穆罕默德女婿阿里及其男性后裔为合法继承人(伊玛目),他们被称为什叶派。661年,阿里遇刺身亡,其政治对手穆阿维叶自称哈里发,建立伍麦叶王朝。680年,穆阿维叶在逝世前把哈里发职位传给其子叶齐德。伊拉克南部库法城的什叶派穆斯林遂邀请在麦地那隐居的阿里次子侯赛因,前往库法就任哈里发。[10]侯赛因和他的近亲及追随者经由麦加,开始向库法进发。在伊拉克南部的卡尔巴拉沙漠里,侯赛因一行不到百人被叶齐德派出的大军包围,并被切断水源。第十天,即阿舒拉日(阿舒拉意为“第十”),伍麦叶军队发动进攻,侯赛因的支持者以寡敌众,相继被杀。他同父异母的兄弟阿巴斯到幼发拉底河取水,被杀害。侯赛因抱着他5个月的男婴,乞求给孩子水喝,但孩子也被杀死。侯赛因[11]孤军奋战,击杀数名士兵后被打倒。随即,伍麦叶军队洗劫了财物,把所有妇女和儿童作为俘虏,[12]送往大马士革的叶齐德宫廷。[13]

以上就是伊斯兰教历史上著名的卡尔巴拉惨案。在什叶派的传统叙事中,侯赛因正直、勇敢、品德高尚,他的追随者忠诚、具有荣誉感、不畏牺牲,叶齐德则是反面形象,这种朴素的二元对立观念构成了卡尔巴拉范式的“根隐喻”[14]抑或是“元叙事”[15]。这构成了什叶派对“自我”与“他者”的认识,并在什叶派最初的历史中被用来指代什叶派与逊尼派的冲突。但随着历史的推进与社会、政治环境的变化,这种认知方式也在不断地发生变化。

卡尔巴拉惨案中的侯赛因

最早具有较大影响力的卡尔巴拉叙事文本是什叶派学者卡什菲(Kashifi)于1502年创作的《烈士花园》(Rowzat al-shohada)一书。《烈士花园》是第一本用波斯语写作的对卡尔巴拉事件进行完整叙述的书籍。作为一名通俗作家,卡什菲有意识地运用戏剧语言去感染他的波斯语读者。与他那个时代许多华丽的、阿拉伯化的文学散文不同,卡什菲的叙述几乎刻意模拟了他那个时代的波斯语口语。它直白亲切,又富有感性,它以热情洋溢的语气,激发什叶派在穆哈兰月期间的哀悼情绪。它频繁引用历史资料,则是为了让人产生真实感和信任感。[16]卡什菲在书中并没有强调侯赛因的可效仿的政治榜样的身份,相反,他突出了这样一个主题,即“对伊玛目的哀悼会带来今生和来世的回赐”。[17]据记载,穆罕默德和侯赛因都曾承诺,凡是为他们的痛苦而流泪的人,都会得到精神和世俗的奖赏,而这种获得回赐的思想一直是什叶派仪式和习俗的核心。至于反击腐败的统治者,则并不是普通穆斯林的任务,而是马赫迪[18]的专属使命。[19]此外,卡什菲还着重强调了一种观念,即“侯赛因事先知道自己将会在卡尔巴拉殉难,他的目的是创造出这样一种对立的卡尔巴拉范式”。[20]这样一种先定论将“殉难”的主题发挥得淋漓尽致。

卡什菲的叙述带来了两大影响。第一,《烈士花园》所饱含的殉难主题后来被20世纪60~70年代的卡尔巴拉范式的修改者所发展,并被伊斯兰革命的领导者(主要是霍梅尼)所利用,进而转化为一种强大的精神动力。第二,强调回赐论与马赫迪反抗论的叙述非常贴合萨法维王朝建立之初稳定社会秩序和传播什叶派信仰的需要,因此它得到政府的大力赞助。《烈士花园》像经文一样被朗诵出来,逐渐发展成为一种独特的朗诵形式——柔宰赫(Rowzeh)。其宣教的风格、波斯散文和诗歌的混合体、对悲剧场景的戏剧性描写、亲切的语气以及对理想化的道德价值观的情感诉求,为塑造复杂的伊朗什叶派心理做出了贡献。而回赐论亦在普通下层人民当中具有极大的影响。根据洛夫勒1971年在伊朗南部的一个村庄进行的田野调查,一些村民在穆哈兰月会向清真寺捐款和奉献牲畜与谷物,以求得伊玛目侯赛因的保佑。[21]这表明,卡什菲的思想直到巴列维时代后期依然具有较大影响,尤其在农村地区。

在巴列维王朝的统治下,卡尔巴拉叙事在20世纪60~70年代发生了重大的改变,这与该王朝的政策密切相关。修改后的卡尔巴拉叙事成为宗教力量推翻巴列维王朝的思想武器。

1925年,礼萨·汗建立巴列维王朝后,开启了一场以世俗化和民族化为特征的西化改革,内容涉及政治、经济、司法、教育等多个领域,部落首领、乌里玛、巴扎商人等传统势力被排除出政权中心。在统治早期,礼萨·汗曾积极参与穆哈兰月仪式,但随着权力的巩固,他对这些仪式越来越怀有敌意,直到最终完全禁止了大多数公共宗教仪式。[22]1941年,时年22岁的礼萨·汗之子巴列维上台后,为了争取宗教力量的支持,他允许举行大部分穆哈兰月仪式,甚至声称自己是个好的穆斯林领袖。然而20世纪60年代以后,随着石油经济的增长以及统治地位的稳固,巴列维对这种仪式提供的宗教合法性的依赖大大降低。他在宗教仪式和活动上投入的时间和金钱越来越少,对世俗民族主义的宣传力度则越来越大。[23]

礼萨·汗

在巴列维的世俗民族主义话语体系下,公共媒体很少提及伊斯兰教。什叶派的仪式越来越被认为是民族主义话语和行为之外的活动,因此不应在公共媒体上进行宣传。在这种社会氛围下,一些伊朗民族主义者试图重写伊朗的历史,将伊斯兰教与伊朗分离。在一本出版于1957年名为《两个世纪的沉默》(Two Centuries of Silence)的书中,作者声称在波斯帝国时期,伊朗已经形成了一个民族国家,并将之后的阿拉伯穆斯林征服者描述为残暴的野蛮人,他们企图摧毁伊朗的一切来压制伊朗的民族精神。但伊朗人很快证明了他们在国家、文化、战争和知识方面的优越性,并最终接管了阿拉伯穆斯林的统治机构,从而延续了波斯帝国时期的民族国家。[24]而巴列维王朝也为这种民族主义话语背书。巴列维在1971年耗费巨资,举行庆祝波斯帝国建立2500年的庆典,大力宣传伊朗君主制和“前伊斯兰”特征。仪式在波斯帝国古都波斯波利斯举行,所有参与者都穿着古代波斯帝国风格的服装。这种民族主义的官方话语体系与巴列维的这些举措引发了传统宗教势力的强烈不满。

在宗教政策上,巴列维逐步加强了对什叶派乌里玛的控制。他试图粉碎乌里玛的政治力量,实现什叶派伊斯兰教的“巴列维化”。1955年的反巴哈伊教运动显示了乌里玛的巨大能量和他们对国家政治的强力干涉,这对急于巩固政权的巴列维国王造成了巨大威胁。他一反掌权初期的合作态度,转而开始打击乌里玛。在20世纪60年代的白色革命中,巴列维提出的土地改革和妇女享有选举权被乌里玛视为在向伊斯兰教宣战,从而引发了大规模抗议。巴列维国王在镇压抗议过程中的血腥行为标志着乌里玛与巴列维的和平共处正式结束,乌里玛广泛参与反国王运动开始成为伊朗的重要现象,巴列维王朝的宗教合法性日益丧失。

巴列维使用什叶派象征和仪式使其统治合法化,却在之后抛弃了它,这种前后矛盾的做法损害了他作为统治者的信誉,从而成为卡尔巴拉叙事在这一时期发生重大修正的导火索。

在对卡尔巴拉叙事修改的过程中,阿里·沙利亚蒂(Ali Shariati)无疑做出了最大的贡献。[25]沙利亚蒂用三个核心概念概括卡尔巴拉叙事:革命、圣战、殉难。根据沙利亚蒂的观点,侯赛因的行动是一场圣战,是一场为了防止先知的伊斯兰革命毁灭的圣战,侯赛因是负责发动这场革命的人,因为他的事业是神圣的,他的殉难自然也有神圣的色彩。而叶齐德的追随者和背叛侯赛因的库法居民同样是有罪的。[26]沙利亚蒂将卡尔巴拉叙事激进化,最终把它和现实政治联系起来的是蒙塔赫里[27](Motahhari)。蒙塔赫里把卡尔巴拉叙事置于帝国主义和伊朗民族主义的背景下。在这个叙事框架下,侯赛因代表了维护正义的伊斯兰理想以及被打压的什叶派,而叶齐德则代表了邪恶、腐败的国王政权和西方帝国主义,蒙塔赫里通过卡尔巴拉叙事的隐喻使其具有直接的现实政治相关性。[28]费舍尔在亚兹德市附近的村庄进行的一项田野调查中,一个有趣的例子说明了这种叙事思想的转变是如何影响穆哈兰月仪式的。在20世纪60年代达里赫村(Dareh)的阿舒拉节游行中,侯赛因的殉难主题被排在队伍的前列;而在70年代扎里赫村(Zareh)的游行中则将叶齐德的恶行主题排在前列。[29]在这个充满象征和隐喻意味的游行仪式中,激进化的卡尔巴拉叙事在潜移默化中影响了人们看待现实政治的思维。

卡尔巴拉范式被证明是由一系列象征与符号所构成的灵活而动态的叙事话语,并能随着社会政治情况的变化所改变,同时也会对它的表征形式——仪式,产生形式与内涵上的影响。由于巴列维王朝无法有效地利用卡尔巴拉的宗教象征,使之成为一种自己的话语,加之20世纪60年代和70年代的政治环境导致了对巴列维王朝公开敌意的增加,一种对立的话语获得了更大的影响力。以霍梅尼为首的领导人在革命的进程中充分利用了这种对立的话语,并使之成为他们推翻巴列维王朝的重要工具。

二 阿舒拉节与1978年革命进程

卡尔巴拉事件标志着什叶派在政治上的重大失败。库法居民邀请侯赛因前来,而当侯赛因在卡尔巴拉被包围时,他们慑于叶齐德的淫威没有去帮助侯赛因,从而导致了他及其追随者的罹难。侯赛因的悲剧在一部分库法居民中引起了严重的心理创伤,他们为自己没有帮助侯赛因而悔恨不已。因此,他们发起了一个“忏悔者”(al-tawwabun)运动,为他们的罪行赎罪。他们不畏牺牲,以成为烈士为荣,以在战场上幸存下来为耻。因此,有学者认为“库法的忏悔者运动标志着什叶派伊斯兰教的真正形成,它表现了什叶派的基本元素和理念。而自我牺牲的意愿则是最突出的特点,并且一直保持到今天”。[30]侯赛因之后的每一任伊玛目都保持了远离政治的传统,第十二位伊玛目于874年隐遁之后,失去了领袖的什叶派穆斯林开始无比期待马赫迪的回归。虽然马赫迪具体哪年回归仍不知晓,但什叶派穆斯林相信马赫迪将会在穆哈兰月的第十天,也就是阿舒拉日回归。什叶派认为,当他归来的那天,“加百列将在他的右边,呼唤他宣誓效忠于真主。他的什叶派信徒将从天涯海角来到他的面前,向他宣誓效忠。然后,真主将使大地充满正义,就像它曾被不义所充满一样”。[31]而巴列维王朝的统治使得什叶派穆斯林相信,伊朗大地已经被非正义所充斥,什叶派再次遇到了卡尔巴拉事件般的危机,[32]而伊朗伊斯兰革命正是这种认知下的逻辑结果。

1978年伊朗伊斯兰革命的爆发与反对派充分利用了当年的穆哈兰月阿舒拉节仪式不无关系,但这并非阿舒拉节仪式第一次被用于政治目的。早在1963年,霍梅尼便开始利用阿舒拉节的来临抨击国王。当年1月,巴列维举行“白色革命”的公投,霍梅尼一手拿《宪法》,一手拿《古兰经》,谴责巴列维违反伊斯兰教法。[33]到6月3日,即阿舒拉日,霍梅尼发表公开演讲谴责国王:“现在是阿舒拉日的下午……我们得出的结论是,这个政权也有一个目标:他们基本上反对伊斯兰教本身和宗教阶层的存在……国王……我不希望你变成你父亲那样。听听我的建议,听听伊斯兰的乌里玛的建议。”[34]尽管霍梅尼在这个演讲中仅仅在劝诫国王,但仍遭到逮捕。随后,“成千上万的店主、教士、办公室职员、教师、学生、工薪阶层和失业工人涌上街头谴责国王”。[35]虽然美国驻伊朗大使馆认为,“如果禁止穆哈兰月的哀悼仪式,伊朗的骚乱将会增加”,[36]但巴列维政府依然未停止镇压行为。这次抗议是1978年革命阿舒拉节抗议的预演,以霍梅尼为代表的乌里玛首次以反对派领导人的身份登上伊朗政治舞台。[37]国王的血腥镇压是伊朗现代历史的一个分水岭。在此之前,反对派一直试图通过和平方式进行抗议,但这次大屠杀却促使他们决心采取激进甚至暴力的方式对抗政府。[38]此外,这次抗议也促使巴列维进一步禁止任何他认为政治上危险的仪式。[39]

伊朗“白色革命”

1963年抗议还使得激进派乌里玛和巴列维在政治上分道扬镳,而伊朗传统社会精英阶层中的地主与巴扎商人也受到了“白色革命”带来的巨大冲击,从而逐渐与巴列维政权渐行渐远。“白色革命”中的土地改革,通过对在外地主地权的改变,否定了他们对乡村的统治,从而剥夺了地主阶层的政治权力。巴扎商人阶层包括了大商人、手工业者、小店主、店员等,他们依靠遍及伊朗全国的巴扎商业区生存。长期以来,巴扎商人都是构筑伊朗经济体系的中坚力量,而在“白色革命”造成的伊朗现代化变动中,受到了现代工业体系和外贸体系带来的大规模商品涌入的冲击。同时,巴扎商人的行会也受到了国王力量的渗透。巴列维在其自传中也承认“采取反对市场(即巴扎)的措施是我为实现现代化而不得不冒政治和社会风险所采取的典型行动”。[40]巴扎商人的生存与独立性受到严重威胁,在这种情况下,他们自然加入了反国王的队列中。

知识分子是“白色革命”造就的新中产阶层。1966~1976年,由于教育现代化的推行,伊朗知识分子的数量激增了约100万人。[41]巴列维王朝不断加强专制统治的趋势,与知识分子提出的推进政治改革、扩大言论自由和解决社会不公问题等要求背道而驰。因此,大量知识分子逐渐加入了反对国王的阵营,并带头领导抗议活动。1977年卡特当选美国总统后,大力推行人权外交,批评伊朗的人权状况。与此同时,伊朗国内经济明显下滑,引发了民众不满。在内外压力之下,巴列维国王为了化解矛盾,实行自由化措施,而这大大鼓励了蛰伏已久的反对派。1977年2月至1978年初,由各界知识分子领导的抗议运动开始在伊朗各地此起彼伏。但它们分裂而温和,没有对国王的统治造成根本威胁。[42]1978年宗教势力加入后,情形开始向激进的方向转变。

1978年1月7日,德黑兰最大的报纸——《消息报》发表了一篇抨击霍梅尼的文章,把霍梅尼描述为一个反动和有争议的神职人员,并暗示他试图通过政治煽动达到他靠宗教知识所无法达到的显赫地位。[43]这篇文章激怒了人们,并在宗教圣城库姆引起了轩然大波,人们纷纷走上街头抗议政府对霍梅尼的攻击。大约4000名库姆经学院学生走上街头,高喊“我们不要叶齐德政府”“我们要阿亚图拉霍梅尼的回归”,并与赶来的警察发生大规模冲突,随后的骚乱造成了多人伤亡,[44]史称“库姆惨案”。此后,学生、妇女、巴扎商人不断上街抗议政府对库姆的镇压行动,[45]宗教势力也利用伊斯兰教四十天悼念的传统,鼓动人们在悼念仪式上反对政府。2月18日是库姆惨案的四十天纪念日,霍梅尼在当天发表了一个演讲,声称“人民已经发现了真正的罪犯,并开始了解谁应该为我们国家的苦难负责……伊朗正在发生一场战争,一场人民与国王之间的战争……让我们拿起我们的杖来反对这个邪恶的国王”,[46]将矛头直指国王。而政府也通过警察甚至是军队的帮助,不断与示威者发生冲突,暴力冲突导致更多的人死亡,这又迎来了四十天的哀悼期,在哀悼仪式上又有更多的暴力发生。此后的几个月里,这种悼念—冲突—悼念的螺旋式循环不断发生,卷入革命的人越来越多,革命的伊斯兰色彩也越来越浓。随着1978年12月穆哈兰月的来临,革命也达到了最高潮。

伊朗的局势在11月下旬已经急转直下,在首都德黑兰和大不里士、亚兹德、马什哈德、伊斯法罕、设拉子等大城市,反对派团体举行的各种各样的抗议示威活动更加频繁。[47]11月23日,霍梅尼发表了他著名的演讲“穆哈兰月:鲜血将战胜刺刀”,他提到“随着穆哈兰月的临近,我们即将开始史诗般的殉道的月份……这个月穆斯林领袖教会了我们如何与历史上所有的暴君斗争……现在,国王政权正在对我们被压迫人民进行专制统治……实现伊斯兰教的神圣目标:废除残酷的巴列维王朝,摧毁可恶的君主政体,建立一个基于伊斯兰进步主义的伊斯兰共和国”。[48]霍梅尼的演讲号召伊朗人民推翻巴列维政府,随后一周在几十个城市都爆发了大规模游行。一份美国中央情报局的文件对当时的情况进行了描述:“1978年12月2日到来的穆哈兰月,很有可能会对国王及早些时候成立的军政府带来极大的挑战……如果霍梅尼呼吁伊朗人民对国王发起圣战,那么(对抗议者)无休止的逮捕将导致君主制(在伊朗)的灭亡。”[49]另一份文件指出:“国王被认为是临时的统治者,当最后一位伊玛目降临时,国王将失去合法性。在现在的政治氛围中,纪念一位如侯赛因那样反抗非法政府的伊玛目,将会导致(民众)对政府的反抗。”[50]这些文件表明巴列维王朝在即将到来的穆哈兰月中会遭受极大的冲击。对此,国王认为穆哈兰月是他与霍梅尼斗争的真正考验。起初,他策划了一项铁腕政策。他在与英美外交官的谈话中说,他将禁止清真寺外出现任何公开的宗教行为,并宣布将严格执行宵禁,不会发放任何示威许可证。但乌里玛对此嗤之以鼻,认为人们不需要所谓的许可证就可以悼念伊玛目侯赛因。[51]最终,这项禁令被撤销,政府甚至同意改变德黑兰的宵禁时间,以便为宗教悼念活动提供便利,而条件是乌里玛保证悼念活动不会转变为政治示威。[52]禁令的解除暴露了国王的妥协,他事实上无法利用暴力阻止示威游行,也无法阻止悼念活动变为政治示威活动。

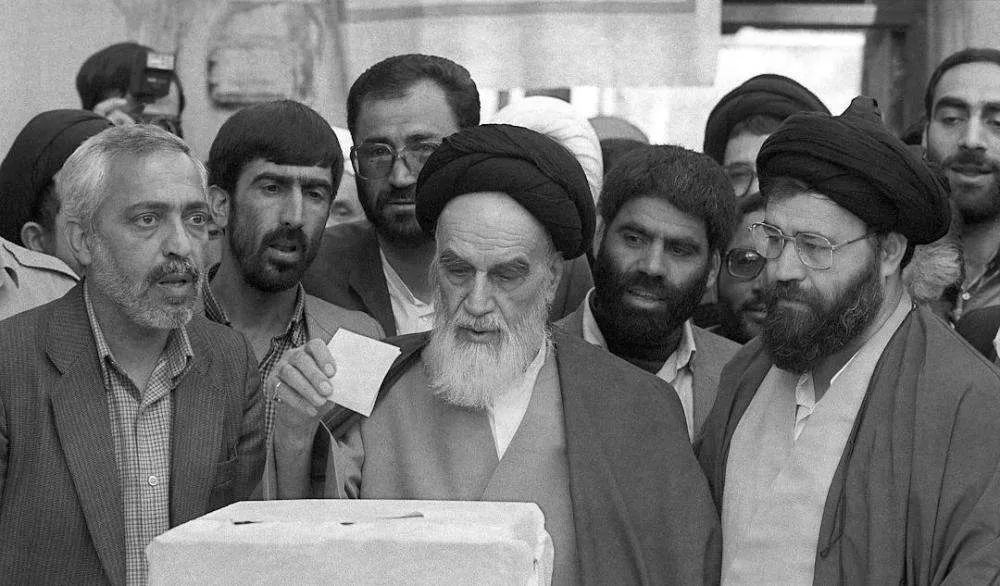

霍梅尼

进入12月,局势愈加紧张。美国大使馆的报告指出:“在穆哈兰月的前夜,伊朗的气氛极度紧张。各派的人们都期待宗教示威者与全国各处的军队发生血腥冲突,公共设施也普遍罢工与关闭……我们发现许多人都准备好在这段时期成为烈士……12月11日将会是宗教情绪爆发的顶点。”[53]作为宵禁的措施之一,德黑兰大部分地区都断了电,[54]而作为对宵禁的回击与蔑视,成千上万的伊朗人在午夜到屋顶和阳台上高呼“真主至大!”,德黑兰被宗教呐喊声所淹没,正如一位英国外交官所说:“你会认为德黑兰已经变成了咆哮的海洋。”[55]接下来几天,大规模抗议在各个城市爆发,上千人穿着白色的裹尸布涌上街头,表明他们愿意殉难。在加兹温,坦克碾轧示威者,造成135人死亡。在马什哈德,200多人违抗示威禁令,聚集在当地宗教领袖家外时被枪击身亡。[56]在德黑兰,集市上的一幅漫画显示,化身为法老的国王用一根标有“美国制造”的鞭子鞭打一名代表伊朗人民的男子。人们高举的横幅上写着:“每天都是阿舒拉,到处都是卡尔巴拉。”[57]针对美国人的暴力活动也在增加,在伊斯法罕等城市的许多美国人住宅被燃烧弹点燃。[58]

12月11日的阿舒拉节与前一天的台苏阿日(Tasua)是示威的高潮之日,若再发生流血事件后果将不堪设想。因此政府与反对派各退一步,霍梅尼号召人们和平游行,政府也更改了宵禁时间至晚上11点,并同意举行台苏阿和阿舒拉游行。[59]台苏阿日当天,德黑兰发生了长达6小时的大规模和平游行,游行人数为30万至150万人。人们首先在清真寺集结,随后男人与女人混杂在一起,手里拿着霍梅尼的画像,高喊宗教口号并排行进。礼萨国王大道上的墙涂满了反国王的口号。游行队伍沿着各主要路线汇入沙哈亚德纪念碑[60](Shahyad Monument),在纪念碑下人们聆听了宗教领袖与国民阵线领导人的演讲,随后散去。[61]美国大使馆的文件形容人们的情绪是“平和而克制的”,尽管他们担心人们“有可能会被纪念碑下的演讲所煽动”。[62]在大不里士、库姆、伊斯法罕和马什哈德也举行了类似的和平示威活动。[63]阿舒拉节当日,更大的游行在各个城市上演。在首都德黑兰,相比于前一日的台苏阿游行,阿舒拉节的游行仪式明显更政治化了。口号、哀歌比前一日激进许多,一部分霍梅尼的支持者和图德党[64]的支持者甚至鼓动人民推翻巴列维王朝。[65]尽管反对派领导人批准了60条标语,并且没有一条是直接攻击国王的,但是游行的组织者们无法阻止愤怒的民众以“国王去死”“吊死美国傀儡”等口号参加示威活动。人们高举着绿旗(代表伊斯兰教)、红旗(代表殉教)和黑旗(代表什叶派),中间穿插着横幅,上面用英语和波斯语写着“我们将杀死伊朗独裁者”,“我们将摧毁伊朗的美国佬政权”。一群妇女高呼,“阿扎里,你还认为这是用磁带做的吗?”[66]在沙哈亚德纪念碑下,人们高呼“侯赛因是我们的救世主,霍梅尼是我们的领袖,”同时还鼓掌通过了一份要求霍梅尼回归的宣言。在伊斯法罕,早晨有两次游行;下午,国王的雕像被推倒,霍梅尼的照片被放在雕像原来的位置上,一个银行被点燃,两家电影院、一家餐馆和萨瓦克总部遭到袭击;在德黑兰,3名帝国卫队士兵在他们的基地杀死了12名军官,打伤了50人。[67]此外,田野调查还显示,这些城市集会首次吸引了来自邻近村庄的农民到城市来参与这些政治仪式。一个设拉子附近村庄的居民“大多数男人,还有一部分女人,他们搭公共汽车、便车、小汽车、卡车进入设拉子城……设拉子城那热情澎湃、激动人心的一天结束了。人们结伴返乡,喇叭、号角不绝于耳。挤在卡车后面的男人,尽管声音嘶哑,还是兴奋而热烈地呼喊革命口号……他们在清真寺聚首,然后绕村数匝,振臂高呼着革命口号,声如雷鸣”。[68]

阿舒拉节及其相应的穆哈兰月政治仪式在革命中爆发的巨大力量,拉开了王权崩溃的序幕。阿舒拉节的结束并没有带给巴列维王朝喘息的机会,在整个穆哈兰月中,大规模的流血冲突依然不断发生。面对失控的局势,巴列维一家于1979年1月16日永久离开了伊朗。

三 革命时期的阿舒拉节仪式功能分析

仪式是人类社会普遍存在的行为方式之一,它的存在具有一定的作用。人类学结构功能学派普遍认为仪式的主要功能是维持社会稳定与团结。涂尔干认为,“通过发出同样的叫喊、说出同一个词语或者对某个对象表现出相同的姿态,他们趋于一致,并且感觉到自己处于这种和谐之中”。[69]在涂尔干的理论框架下,仪式是社会群体定期用来巩固自己的手段。克里福德·格尔茨继承了他的这种观点,认为一种宗教是一个象征符号体系,它通过详细制定有关存在的整体秩序的种种概念,在人们中间建立强有力的、普遍的和持续长久的情绪及动机。[70]随着仪式理论的发展,这种看法遭到质疑。格拉克曼提出,仪式不是社会团结的标志,而是表述了复杂的社会冲突与紧张关系。[71]作为政治仪式的阿舒拉节同时兼具两方面功能。社会稳定时期的阿舒拉节为民众提供维持信仰的动力,也被当权者用来获取合法性;社会变革时期,阿舒拉节是反映社会冲突的焦点,也被用作“弱者的武器”对当权者表示不满。[72]

仪式的核心要素是其象征性的行为与具有象征意义的符号,贯穿其中的象征元素建构出了一个有意义的仪式情境。格尔茨引用马克斯·韦伯的话说“人是悬在由他自己所编织的意义之网中的动物”。[73]仪式作为一个意义之网的表征,通过探究仪式中象征符号[74]的意义,便能理解仪式的功能。在伊朗伊斯兰革命时期的阿舒拉节仪式中,存在三个明显的象征符号:第一,声音,突出体现为“屋顶呼喊”与游行时的口号;第二,图像与文字,表现为霍梅尼的肖像与政治标语;第三,行为与动作,突出表现在游行行为本身,以及游行中的一些具体动作。这三个象征符号编织成了阿舒拉节仪式的“意义之网”。

进入穆哈兰月的“屋顶呼喊”,是这场政治仪式的第一个象征符号。首先是这个象征符号所处的空间,不同于街道、广场、个人住宅,屋顶作为一个边缘的城市空间,既不是公共的也不是私人的。[75]屋顶是扩大不同意见的理想广播点,合奏的声音与建筑环境中坚硬的表面产生共鸣,有助于提高城市的声学效果,这与伊朗人熟悉的清真寺宣礼相呼应。[76]在一个严格控制私人和公共边界的国家里,这些对公共—私人空间的有限侵犯破坏了国家的控制。而呼喊的口号是宗教口号“真主至大”,这便在一场世俗的政治抗议行动中混杂了神圣的宗教因素。“真主至大”的口号也在国王被推翻之前,在语言上、听觉上,形成一个未来的伊斯兰共和国。“屋顶呼喊”在这场政治仪式中,首先打破了公共与私人、世俗与神圣之间的界限。

在台苏阿与阿舒拉日的游行中,游行队伍需要遵守一定的路线,游行队伍从礼萨国王大道开始,从沙赫纳兹环(Shahnza Circle)由东向西走到德黑兰大学,再从艾森豪威尔大道[77]走向沙哈亚德纪念碑。[78]游行所经过的一些地点具有象征意义,礼萨国王大道、艾森豪威尔大道与沙哈亚德纪念碑展现的是对巴列维政府的不满,而德黑兰大学在革命中是反抗精神的代表,人群经过德黑兰大学代表的是对革命的支持。这种游行本身是一种“结社”的行为,当四面八方的人们汇聚到公共街道上时,体现的是他们对于反抗巴列维政府的共同体的认同。而正是在这种共同体中,阿舒拉节仪式开始体现出它的“阈限”与“共融”。[79]以往的阿舒拉节主要是男人和男孩参加,而1978年的阿舒拉节还有大量女性参加,其中既有戴着头巾的妇女,也有打扮时髦的妇女。游行队伍中有什叶派教徒、逊尼派教徒、基督徒、犹太教徒、琐罗亚斯德教徒,[80]有霍梅尼和乌里玛宗教势力的支持者,有民族阵线的支持者,也有图德党的支持者。在这个阈限中,性别、观念、宗教信仰、政治派别都变得模糊不清,趋于统一,从而形成一个反对巴列维王朝的共同体。

这个共同体拥有一个克里斯玛式的领袖——霍梅尼,正如埃斯波西托所说:“反对派、世俗主义者和宗教势力,放下了政治观念与治国理念的分歧,都以霍梅尼为标志,空前地团结在一起。”[81]早在革命开始前的一段时间,霍梅尼便开始注意塑造自己的形象。霍梅尼不同于伊朗的其他宗教人士回避政治,他积极参与政治运动,发表演说,激烈反对巴列维王朝的一些西化措施,因此遭到巴列维王朝的迫害而流亡国外,这使得他在国内反对派中的声望很高。而霍梅尼自己也开始利用什叶派传统与卡尔巴拉叙事来塑造自己的形象。他依靠特定的人物形象来调动民众对伊朗历史和宗教的认识,他将伊朗革命的政治语言赋予了三个引人注目的人物:叶齐德、撒旦和神圣的伊玛目。[82]叶齐德比喻巴列维王朝,撒旦比喻在背后操控的美国政府,然而尽管霍梅尼从未把自己比作伊玛目侯赛因,但各种历史线索都在暗示,霍梅尼就是侯赛因。美国大使馆的报告指出霍梅尼正在寻找72位自愿在穆哈兰月殉难的志愿者,[83]这正和卡尔巴拉战役中为侯赛因殉难的烈士人数吻合。多张来自当年革命游行现场的照片显示,霍梅尼的大幅照片与肖像始终无处不在,并始终处于游行队伍的中心。与之相对的是,巴列维国王和卡特总统的照片被焚烧,这种行为与历史上焚烧在卡尔巴拉战役中包围了侯赛因的欧麦尔将军画像的传统相似。[84]游行队伍中有许多标语也表达了霍梅尼与侯赛因的关联,如“侯赛因的使者是阿亚图拉霍梅尼”“侯赛因血流满地,霍梅尼气势如虹”“伊朗变成了卡尔巴拉,我们唯一的领袖是霍梅尼”等。[85]游行现场霍梅尼的象征物与他本人的不在场形成了一种神秘化的联系。在这种联系中,人们更加相信霍梅尼就是那位隐遁的伊玛目,而且他即将以马赫迪的身份回归。而霍梅尼通过对卡尔巴拉范式的操纵,成功将元叙事中的各种人物与事件比喻成现实政治的人物与事件,激发人们对政府的抗议,从而达到社会动员效果。

根据玛莉·赫戈兰德的描述,1978年的阿舒拉游行跟以前每年的悼念活动大为不同。最值得一提的变化就是参加者不再捶胸顿足或者用铁链鞭打自己,他们高唱哀歌,齐声喊出“侯赛因!侯赛因!侯赛因!”,不仅如此,游行者举拳击天,大喊国王去死、撒旦政府去死的政治口号。[86]人们举着各种各样的政治横幅和旗子,其中一个瞩目的标语是“每天都是阿舒拉,到处都是卡尔巴拉”,同时还有大批人身穿白衣上街游行,意图殉难。这些象征符号表明,革命时期的阿舒拉节仪式是一个“社会剧场”[87],其隐喻展演是680年的卡尔巴拉战役。在过去的阿舒拉节中,捶胸顿足,用铁链鞭打自己,甚至用刀割自己的头都是一种哀悼侯赛因的方式(或是涂尔干所说的“禳解仪式”),其用意在于表达自己的哀伤。而革命期间的阿舒拉节,这些哀悼仪式被“侯赛因!国王去死!”的口号代替,同时表达了哀悼与反抗两层意思。人们举起的不仅是所谓的横幅和旗子,更是一个围绕着对什叶派伊斯兰教的认同与对巴列维王朝的反抗的政治隐喻。在“举旗”时人们处于所要举起的事物之下方,而所抬之物作为一种神圣符号可视为“什叶派伊斯兰教”的形象化象征,这种形象化象征正是对建立一个伊斯兰国家理念的一种展演。通过“举旗”这一仪式和象征行为,人们得以表现将他们和群体联系在一起的机制、情感以及观念范畴。而“每天都是阿舒拉,到处都是卡尔巴拉”的政治标语更是打破了神话时空和现实时空的屏障。巴列维政府在穆哈兰月的血腥镇压,身披白衣的殉道者,遭受迫害而流亡的霍梅尼,这一切仿佛让抗议者们回到了680年的卡尔巴拉战场,霍梅尼成了侯赛因,巴列维政府成了叶齐德。这样,在一部神圣历史的宏大戏剧中,每天的时间和空间都以有意义和神圣的方式被改造和重建,侯赛因殉难的日子(阿舒拉日)就变成了永恒的现在,卡尔巴拉战场就成了现实的空间。[88]于是,这一场政治抗议就成了侯赛因及其追随者对抗叶齐德政府的现实隐喻。

1978年伊朗伊斯兰革命的阿舒拉节仪式的表征是群众性的狂热,但其深层结构却是建立在符号与象征上的理性反抗。大量以符号、神话和宗教人物为基础的象征符号的运用,以及对仪式运作内部叙事逻辑的修改成为这场理性抗议的特征。这样做的原因在于,第一,巴列维王朝的压迫性特点要求抗议者使用非话语性符号,以避免产生监禁或镇压的后果;第二,反对派可以通过重新解释一个宗教仪式的历史,改变其集体记忆,以影响公民的信仰和行为,从而为全民性的反抗奠定基础。

阿舒拉节

革命时期的阿舒拉节充分发挥了社会动员功能,推动了反对力量和革命意识的发展。具体而言,首先,阿舒拉节中的象征符号通过抗议仪式发挥出主要作用,从而使个体和组织之间的关系被客观化。抗议游行中的声音、标语、图像和文字都展现出对巴列维政府的极大不满,使原本抽象的紧张关系实实在在地表现出来,对巴列维政府造成极大冲击,不少军队士兵也因此倒戈。[89]其次,阿舒拉节抗议为伊斯兰共和国的建立提供了合法性。革命时期的阿舒拉节抗议本质上是一场政治仪式,巴列维王朝对其的限制与禁止和宗教势力对其的提倡形成了对比,革命时期的阿舒拉节中涌现的宗教口号事实上是对当局的反叛和宗教势力的支持,宗教势力通过仪式与象征产生关联,从而获得普遍的合法性。再次,阿舒拉节仪式为不同见解的人们提供了凝聚力。正如大卫·科泽所言:“仪式能够在缺乏共同信仰的情况下为政治组织提供团结的纽带。”[90]在阿舒拉节抗议中,诸如知识分子、世俗女性、图德党、民族阵线等非宗教势力也加入了进来,他们并非认同霍梅尼建立一个伊斯兰国家的主张,而是借阿舒拉节表达自己对巴列维王朝的厌恶与反抗。最后,阿舒拉节仪式还鼓励人们采取政治行动。群体集会能够把抽象的政治原则和真实的民众联系在一起,还能够把政治立场和有形的象征符号联系在一起。[91]在阿舒拉节抗议游行中,国王的肖像与照片被焚烧,雕像被推倒,这种激烈的行为宣示了游行者的政治立场,而阿舒拉节的特殊环境给这种行为提供了正当性,同时也去除了巴列维王朝的合法性。总而言之,1978年的阿舒拉节政治仪式动员了伊朗社会各界力量,推动了革命的发展,对巴列维王朝的最终倒台产生了重要影响。

结语

作为一种特定的社会现象,阿舒拉节仪式不仅外在地体现了一定时期伊朗的社会秩序与社会意识形态,而且也是一定时期伊朗人民思想观念的表征,从而起到指导人们实践现实生活的作用。卡尔巴拉范式作为阿舒拉节的思想源泉,在很大程度上受到了统治伊朗的各个政权政策的影响。萨法维王朝充分利用了卡尔巴拉范式,通过强调回赐论与马赫迪反抗论,以及对阿舒拉节及相关宗教活动的赞助,加强了统治者和被统治者之间的社会和政治纽带。对于什叶派王朝的统治者和他们的臣民来说,阿舒拉节仪式创造了一个共有的社会观念,在一定程度上实现了国家和社会之间的调解或融合。与萨法维王朝相反,以世俗民族主义为核心意识形态的巴列维王朝没有利用卡尔巴拉范式和阿舒拉节作为加强其政治合法性的重要手段,礼萨·汗与其子巴列维对阿舒拉节仪式非常敌视,伊朗的现代化精英也越来越拒绝这些仪式,认为它们是伊朗文化中野蛮和落后的组成部分。在巴列维领导的世俗民族主义国家中,这些充满宗教色彩的仪式几乎没有任何生存的空间。然而阿舒拉节作为伊朗民间重要的节日与仪式仍然在普通伊朗民众心中具有突出的地位。这扩大了上层统治者与下层民众之间的鸿沟,进一步加剧了巴列维时期的社会撕裂,最终卡尔巴拉范式的叙事逻辑被宗教人士所修改,用以反对巴列维王朝,并在民众中产生了巨大影响。

1978年的阿舒拉节仪式作为一个反对巴列维王朝的重要政治工具,在推翻巴列维王朝的进程中发挥了重要的作用。阿舒拉节游行是革命的高潮时刻,反对派通过先前对仪式叙事逻辑的修改,并在游行中运用各种模糊了神话时空与现实时空的象征符号,使得阿舒拉游行成为卡尔巴拉战役的现实隐喻,成功将作为宗教仪式的阿舒拉节转为政治仪式,并发挥其社会动员功能。与作为宗教仪式的阿舒拉节游行相比,作为政治仪式的阿舒拉节游行具有一定的特点。首先,作为政治仪式的阿舒拉节流动性更强。宗教仪式的阿舒拉节游行往往只围绕清真寺进行,途经的地点与受众都较少。而作为政治仪式的阿舒拉节游行则经过城市中的各个地标建筑,参与人数更多,影响力更加广泛。从这方面讲,革命时期作为政治仪式的阿舒拉节更容易营造社会动员的氛围。其次,作为政治仪式的阿舒拉节具有更加丰富的内涵和外延,阿舒拉节已不仅仅是什叶派民众用来纪念伊玛目侯赛因殉难的宗教节日,更是不同阶层、不同信仰与性别的伊朗民众用来推翻巴列维王朝的革命节日。这种形成一个新社会共同体的动员能力自然是仅仅作为什叶派宗教仪式的阿舒拉节无法比拟的。事实证明,作为政治仪式的阿舒拉节具有强大的社会动员功能,由此得到了新政权的重视。革命后所建立的伊斯兰政权继续利用阿舒拉节作为增进新政权合法性的主要手段之一,并通过强调其中的“圣战”与“殉难”概念在两伊战争中动员民众参与战争。到后霍梅尼时代,随着常态化的选举其逐渐成为伊朗政坛不同派别角逐国家权力的基本政治框架,政坛候选者如何处理并利用好阿舒拉节的社会动员功能成为伊朗伊斯兰共和国政治生活中的重要内容。

注 释

[1] 李福泉,西北大学中东研究所教授;王昕祎,北京外国语大学亚洲学院2022级博士研究生。

[2] 国外学术界较为全面的研究有:Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions, Princeton: Princeton University Press, 1982, pp. 419-525; Moazami Behrooz, State, Religion, and Revolution in Iran, 1796 to the Present, New York: Behrooz Moazami,2013, pp. 117-162; Ervand Abrahamian, A History of Modern Iran, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, pp. 154-257; Yarshater Ehsan, The Cambridge History of Iran, Vol. 7, Cambridge: Cambridge University Press, 1968, pp. 3-296; Arjomand Said Amir, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran, New York: Oxford University Press, USA, 1988, pp. 59-133。这些著作从政治、经济、文化等诸多领域对伊朗伊斯兰革命的起因、经过和结果进行了比较全面的探讨。国内学术界目前仅有陈安全的《伊朗伊斯兰革命及其世界影响》(复旦大学出版社,2007,第48~182页)进行了专门研究。多数学者从现代化的视角进行探讨,比如钱乘旦的《论伊朗现代化的失误及其原因》(《世界历史》1998年第3期,第27~38页)、哈全安的《从白色革命到伊斯兰革命——伊朗现代化的历史轨迹》(《历史研究》2001年第6期,第134~143页)、李春放的《论伊朗巴列维王朝的覆灭》(《世界历史》2002年第1期,第43~54页)等。也有学者从城市化、民族主义等角度来分析,比如车效梅、王泽壮的《城市化、城市边缘群体与伊朗伊斯兰革命》(《历史研究》2011年第5期,第126~141、192页)和刘中民的《巴列维王朝时期的伊朗民族主义与伊斯兰教——从民族主义与伊斯兰教的关系看伊朗伊斯兰革命的深层原因》(《宁夏社会科学》2008年第3期,第78~83页)。

[3] 穆哈兰月(Muharram),即伊斯兰教历一月,也被称为哀悼月。

[4] 关于革命时期穆哈兰月仪式与阿舒拉节的叙述与研究有:Aghaie Kamran Scot, The Martyrs of Karbala: Shi'i Symbols and Rituals in Modern Iran, Washington: University of Washington Press, 2004, pp. 67-86; H. G. Kippenberg, "How Dualistic Beliefs Are Performed by : The Stages of Kerbala, " in Hans Gerhard, Hendrik Jan Willem Drijvers, and Yme Kuiper, eds., Struggles of Gods: Papers of the Groningen Work Group for the Study of the History of Religions, Vol. 31, Berlin: Walter de Gruyter, 1984, pp. 125-142; Javier Gil Guerrero, "A Stage for the Revolution: Muharram and the Paradigm of Karbala in the Context of Khomeini's Struggle with the Shah, " Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Vol. 40, No. 2(2017), pp. 29-42。国内研究仅有中山大学何国强教授翻译的玛莉·赫戈兰德的《伊朗的仪式与革命》提及相关内容,参见〔美〕玛莉·伊莱恩·赫戈兰德《伊朗的仪式与革命》,何国强译,《青海民族研究》2007年第2期,第1~12页。

[5] 关于仪式分类的研究,可参见彭文斌、郭建勋《人类学视野下的仪式分类》,《民族学刊》2011年第3期,第52~58页。

[6] 〔美〕大卫·科泽:《仪式、政治与权力》,王海洲译,江苏人民出版社,2015,第11页。事实上,关于仪式的定义众说纷纭,如涂尔干认为,“仪式是在集合群体之中产生的行为方式,它们必定要激发、维持或重塑群体中的某些心理状态”;维克多·特纳认为,“仪式是指在正式行为的场合中,人们不运用技术惯例,而是求助于神圣神灵和神秘力量的信仰”。涂尔干和特纳的共同问题在于他们都是在宗教体系下而不是政治体系下对仪式下定义,因此,本文采用大卫·科泽的仪式定义。参见〔法〕E.涂尔干《宗教生活的基本形式》,渠敬东、汲喆译,商务印书馆,2011,第11页;王建民《维克多·特纳与象征和仪式研究》(代译序),载〔英〕维克多·特纳《象征之林——恩登布人仪式散论》,赵玉燕、欧阳敏、徐洪峰译,商务印书馆,2006,第ⅷ页。

[7] 大卫·科泽认为,“历史学家们虽然在过去几十年中做出了许多很有价值的相关研究,但政治仪式往往被读者们当作传统孑余,也未受到重视”。参见〔美〕大卫·科泽《仪式、政治与权力》,王海洲译,前言,第2页;相较而言,国外史学界对仪式的研究已有较多成果,而国内史学界对仪式的研究还处于非常薄弱的阶段,参见吴晓群《仪式的史学解读》,《经济社会史评论》2008年第1辑,第195~201页;而对于伊斯兰教仪式的研究更是薄弱,格雷戈里·斯塔雷特指出,“迄今为止,对伊斯兰教宗教仪式的研究在人类学研究领域是最小的一部分”,参见马强编译《人类学视野下的伊斯兰教研究》,《青海民族研究》2007年第2期,第18页。

[8] 参见Michael M. J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution, Madison: The University of Wisconsin Press, 1980, pp. 12-27。

[9] Michael M. J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution, p. 12.

[10] 库法城也是阿里在656年骆驼之战后的首都,从这时起直到8世纪中叶巴格达的建立,库法城一直都是什叶派在伊斯兰世界的中心。参见Moojan Momen, An Introduction to Shi' i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi' ism,New Haven: Yale University Press, 1985, p. 24。

[11] 侯赛因为什叶派第三任伊玛目。参见李福泉《当代阿拉伯什叶派政治发展的特点》,《西亚非洲》2015年第1期,第51页。

[12] 其中包括侯赛因的妹妹宰娜卜和侯赛因因患病无法参战的儿子泽恩·阿比丁(Zayn al-Abidin)。

[13] 关于卡尔巴拉战役的描述见Aghaie Kamran Scot., The Martyrs of Karbala: Shi' i Symbols and Rituals in Modern Iran, pp. 8-9; Moojan Momen, An Introduction to Shi' i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi' ism, pp. 29-31; Afary Janet; " Shi' i Narratives of Karbala and Christian Rites of Penance: Michel Foucault and the Culture of the Iranian Revolution, 1978-1979," Radical History Review, Vol. 86,No. 1(2003), pp. 10-12;Mahmoud Ayoub, Redemptive Suffering in Islam: A Study of the Devotional Aspects of Ashura in Twelver Shi' ism, Berlin: Walter de Gruyter, 2011, pp. 94-96。

[14] 根隐喻(root metaphor)由斯蒂芬·佩伯于1942年提出,“渴望理解世界的人们总是四处探寻以寻找线索。他会选中一些被普遍视作常识性的事实领域并且试图弄明白能否借助这一领域来理解其他领域。他最初选中的那一领域因此就成为他进行类比的基础或是根隐喻”。参见〔英〕维克多·特纳《戏剧、场景及隐喻:人类社会的象征性行为》,刘珩、石毅译,民族出版社,2007,第15页。

[15] 元叙事(meta-narrative)由海登·怀特的“元史学”(metahistory)概念发展而来,海登·怀特在其著作《元史学》中解构了历史的科学性,将其比作一种“诗学”,亦即历史由各种修辞所建构,从而确证历史作品普遍存在的诗学本质。“元”在这里的意思是“根本”和“根源”,带有本质的概念。元叙事在这里指一个动态、灵活,可被社会和政治话语所建构的叙事原型。参见Aghaie Kamran Scot, The Martyrs of Karbala: Shi' i Symbols and Rituals in Modern Iran, p. 88; Aghaie Kamran, " The Karbala Narrative: Shi' i Political Discourse in Modern Iran in the 1960s and 1970s, " Journal of Islamic Studies, Vol. 12, No. 2(2001),p. 15; 〔美〕海登·怀特:《元史学:十九世纪欧洲的历史想象》,陈新译,译林出版社,2004,序言,第1~5页。

[16] Abbas Amanat, Apocalyptic Islam and Iranian Shi' ism, New York: I. B. Tauris, 2009, p. 101.

[17] Aghaie Kamran Scot, The Martyrs of Karbala: Shi' i Symbols and Rituals in Modern Iran, p. 91.

[18] 马赫迪(Mahdi),意为“蒙受真主引导的人”,穆斯林相信马赫迪会在世界末日之前降临人世,整治乱世,铲除暴虐,复兴伊斯兰信仰。什叶派中的十二伊玛目派则认为隐遁的第十二位伊玛目是将要降临人世的马赫迪。

[19] 卡什菲所处的帖木儿帝国治下的赫拉特城正面临乌兹别克人的入侵,此时伊斯玛仪一世已击败白羊王朝,建立萨法维王朝,立什叶派伊斯兰教为国教。有学者认为卡什菲很可能是在暗示伊斯玛仪一世是马赫迪,并即将为东边的土地带去正义。参见Abbas Amanat, Apocalyptic Islam and Iranian Shi' ism, p. 108。

[20] Aghaie Kamran Scot, The Martyrs of Karbala: Shi' i Symbols and Rituals in Modern Iran, pp. 89-93.

[21] Loeffler Reinhold, Islam in Practice: Religious Beliefs in a Persian Village, New York: SUNY Press, 1988, pp. 189-190; 同样的主题也体现在玛莉·赫戈兰德的田野调查中,参见Mary Hooglund, " Religious Ritual and Political Struggle in an Iranian Village, " MERIP Reports, No. 102(1982) , pp. 10-23;Mary Hegland, " Two Images of Husain: Accommodation and Revolution in an Iranian Village, " in Nikki R.Keddie, ed., Religion and Politics in Iran: Shi' ism from Quietism to Revolution, New Haven: Yale University Press, 1983, pp. 218-236。

[22] Aghaie Kamran Scot, The Martyrs of Karbala: Shi' i Symbols and Rituals in Modern Iran, pp. 49-50.

[23] Aghaie Kamran Scot, The Martyrs of Karbala: Shi' i Symbols and Rituals in Modern Iran, p. 59.

[24] Aghaie Kamran Scot, The Martyrs of Karbala: Shi' i Symbols and Rituals in Modern Iran, pp. 56-57.

[25] 沙利亚蒂是伊斯兰革命三大理论家之一,被哈米德称为“卓越的伊斯兰理论家”,参见Hamid Dabbashi, Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution, New York: New York University Press, 1993, p. 102。但沙利亚蒂并非第一个试图对卡尔巴拉叙事进行修改的人,在此之前纳贾法巴迪(1968年)也曾对卡尔巴拉叙事做出激进倾向的解释,但他对“元叙事“的修改,受到了大多数乌里玛以及沙利亚蒂本人的指责,参见Aghaie Kamran, " The Karbala Narrative: Shi' i Political Discourse in Modern Iran in the 1960s and 1970s, " pp. 157-161。

[26] Aghaie Kamran Scot, The Martyrs of Karbala: Shi' i Symbols and Rituals in Modern Iran, p. 104.

[27] 蒙塔赫里,霍梅尼的弟子,著名的伊斯兰思想家,也是伊斯兰革命三大理论家之一。

[28] Aghaie Kamran Scot, The Martyrs of Karbala: Shi' i Symbols and Rituals in Modern Iran, p. 110; Ram Haggay, " Mythology of Rage: Representations of the 'Self' and the 'Other' in Revolutionary Iran, " History and Memory, Vol. 8, No. 1(1996), pp. 67-87.

[29] Michael M. J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution, pp. 262-263.

[30] Heinz Halm, Shi' a Islam: From Religion to Revolution, Princeton: Markus Wiener Publishers, 1996, p. 20.

[31] Heinz Halm, Shi' a Islam: From Religion to Revolution, p. 37.

[32] 在什叶派的宗教原则中,具有一条“神圣正义论”(‘adl)的原则,公正的性质被视为先天的神圣属性,理智则可以判断某一行为的公正与不公正。如果政府是压迫性的,那么它就是邪恶的,并且明显地违背了要求正义的真主的意志。作为具有理智的自由人,必须努力推翻一个非法的政治秩序,代之以一个更符合神圣意志的秩序。参见〔伊朗〕塔巴塔巴伊《伊斯兰教什叶派》,姚继德译,云南大学出版社,2017,第13页;Najam Haider, Shi' i Islam an Introduction,Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p. 27。

[33] Arjomand Said Amir, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran, p. 85.

[34] Khomeini Ruhollah, Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini, trans. by Hamid Algar, London: Kegan Paul, 2002, pp. 177-180.

[35] Yarshater Ehsan, The Cambridge History of Iran, Vol. 7, p. 280.

[36] United States Embassy, Iran, " Tehran Riots of June 5, 1963, " June 6, 1963, ProQuest, IR00481.

[37] Yarshater Ehsan, The Cambridge History of Iran, Vol. 7, p. 280.

[38] Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions,p.482.

[39] Aghaie Kamran Scot, The Martyrs of Karbala: Shi' i Symbols and Rituals in Modern Iran, p. 82; United States Department of State Bureau of Intelligence, and Research, " The Iranian Riots and Their Aftermath, " June 26, 1963, ProQuest, IR00483.

[40] 〔伊朗〕穆罕穆德·礼萨·巴列维:《对历史的回答》,刘津坤、黄晓健译,中国对外翻译出版公司,1986,第159页。

[41] Mohsen M.Milani, The Making of Iran' s Islamic Revolution, London: Westview Press, 1994, p. 114.

[42] 陈安全:《伊朗伊斯兰革命及其世界影响》,复旦大学出版社,2007,第134页。

[43] S. Bakhash, " Sermons, Revolutionary Pamphleteering and Mobilisation: Iran 1978, " in Arjomand Said Amir, ed., From Nationalism to Revolutionary Islam, New York: SUNY Press, 1984, pp. 180-182.

[44] 反对派估计在冲突中有约70人死亡,500多人受伤,参见Ervand Abrahamian, A History of Modern Iran, p. 224;政府则声明只有两人在冲突中丧生,参见Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions, p. 505;而根据美国大使馆的报告,有5人死亡,9人受伤,参见United States Embassy, Iran, " Serious Religious Dissidence in Qom, " January 11, 1978, ProQuest, IR01277。

[45] United States Embassy,Iran, " Dissidence: Qom Aftermath and Other Events, " January 16, 1978, ProQuest, IR01282.

[46] Khomeini Ruhollah, Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini, trans. by Hamid Algar, pp. 212-227.

[47] 见美国驻伊朗大使馆政治安全报告(United States Embassy, Iran, " Political/Security Report November 16, " November 16, 1978, ProQuest, IR01746; United States Embassy,Iran, " Political/Security Report November 18, " November 18, 1978, ProQuest, IR01760; United States Embassy, Iran, " Political/Security Report November 22, " November 22, 1978, ProQuest, IR01792), 及美国驻设拉子领事馆报告(United States Consulate, Shiraz, Iran, " Opposition to the Shah, " November 21, 1978, ProQuest, IR01786)。

[48] Khomeini Ruhollah, " Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini, " trans. by Hamid Algar, pp. 242-245.美国中央情报局将此文翻译并总结,以便对接下来的大规模示威做出应对措施,参见United States Central, Intelligence Agency, " Iran: Instructions from Ayatollah Khomeini to Stage Anti-Government Demonstrations during Moharram, " November 30, 1978, ProQuest, IR01830。

[49] United States Central, Intelligence Agency, " Iran—Prospects for Moharram (Cover Sheet Attached—Signed by Stansfield Turner) , " November 29, 1978, ProQuest, IR01818.中央情报局在当时已意识到穆哈兰月所具有的巨大力量,并出具了一份关于介绍穆哈兰月悼念活动的报告,参见United States Central Intelligence Agency National Foreign, Assessment Center, Iran, " The Meaning of Moharram, " November 29, 1978, ProQuest, IR01819。

[50] United States Central, Intelligence Agency, " The Month of Moharram, " November 29, 1978, ProQuest, IR01820.

[51] Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions, p. 521; Javier Gil Guerrerol, " A Stage for the Revolution: Muharram and the Paradigm of Karbala in the Context of Khomeini' s Struggle with the Shah, " p. 14.

[52] United States Embassy, Iran, " Policy of Iranian Government during Moharram, " November 27, 1978, ProQuest, IR01806.

[53] United States Embassy, Iran, " On the Eve of Moharram, " December 1, 1978, ProQuest, IR01835.

[54] United States Embassy,Iran, " Political/Security Report December 1, " December 1, 1978, ProQuest, IR01836.

[55] Javier Gil Guerrerol, " A Stage for the Revolution: Muharram and the Paradigm of Karbala in the Context of Khomeini' s Struggle with the Shah, " p. 16.

[56] Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions, p. 521.

[57] Michael M. J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution, p. 204.

[58] United States Embassy,Iran, " Political/Security Report December 5, " December 5, 1978, ProQuest, IR01862.

[59] United States Embassy,Iran, " Political/Security Report December 8, " December 8, 1978, ProQuest, IR01881; United States Department of State, " Iran Sitrep Number 36, December 9, 1978, " December 9, 1978, ProQuest, IR01899.

[60] 沙哈亚德纪念碑为1971年巴列维国王庆祝波斯帝国建立2500年时所建,革命后成为德黑兰著名的地标景观自由纪念塔。

[61] United States Embassy,Iran, " Preliminary Political/Security Report December 10, " December 10, 1978, ProQuest, IR01900; Michael M. J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution, p. 205.

[62] United States Embassy,Iran, " Preliminary Political/Security Report December 10, " December 10, 1978, IR01900;后来的文件证明,反对派在纪念碑下发表了他们的“十七点计划”,包括“霍梅尼成为国家领袖、建立伊斯兰共和国等”,并宣布将在第二天向全国公开。参见United States Embassy,Iran, " 17 Point Opposition Program, " December 11, 1978, ProQuest, IR01903。

[63] United States Embassy,Iran, " Political/Security Report December 10, Number 2, " December 10, 1978, ProQuest, IR01901.

[64] 图德党即伊朗共产党,在伊朗的知识分子和城市工人中具有很大影响力。

[65] United States Embassy,Iran, " Political/Security Report, 1500, December 11, " December 11, 1978, ProQuest, IR01904.

[66] 阿扎里是戒严军政府的首脑,他曾说德黑兰夜晚的宗教呼喊声是录制好的,磁带里有开火的声音,让人觉得军队比以前更嗜血。

[67] Michael M.J.Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution, pp. 205-206; Ervand Abrahamian, Iran between Two Revolutions, p. 522; Javier Gil Guerrerol, " A Stage for the Revolution: Muharram and the Paradigm of Karbala in the Context of Khomeini' s Struggle with the Shah, " p. 17.

[68] 〔美〕玛莉·伊莱恩·赫戈兰德:《伊朗的仪式与革命》,何国强译,第8~9页。

[69] 〔法〕E.涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠敬东、汲喆译,第313~314页。

[70] 参见〔美〕克里福德·格尔茨《文化的解释》,韩莉译,译林出版社,2014,第111页。

[71] 彭文斌、郭建勋:《人类学仪式研究的理论学派述论》,《民族学刊》2010年第2期,第15页。

[72] 与1979年伊朗伊斯兰革命利用阿舒拉节抗议相似的是,2009年伊朗发生“绿色革命”政治风波,伊朗民众利用阿舒拉节抗议内贾德在总统选举中舞弊。

[73] 〔美〕克里福德·格尔茨:《文化的解释》,韩莉译,第5页。

[74] 政治仪式中的象征符号“从经验的意义上说,指的是仪式语境中的物体、行动、关系、事件、体态和空间单位”。参见〔英〕维克多·特纳《象征之林——恩登布人仪式散论》,赵玉燕、欧阳敏、徐洪峰译,第20页。

[75] Moallem Minoo, Between Warrior Brother and Veiled Sister: Islamic Fundamentalism and the Politics of Patriarchy in Iran, Berkeley: University of California Press, 2005, p. 85.

[76] Kheshti Roshanak, " On the Threshold of the Political: The Sonic Performativity of Rooftop Chanting in Iran, " Radical History Review, No. 121(2015) , pp. 63-64.

[77] 革命后改名为阿扎迪大道(Azadi Avenue),阿扎迪在波斯语中的意思是“自由”。

[78] United States Embassy,Iran, " Preliminary Political/Security Report December 10, " December 10, 1978, IR01900.

[79] 法国人类学家范热内普首先对仪式内部结构进行分析,他提出所有仪式都是过渡礼仪。他将过渡仪式分为三个阶段,即分隔—过渡—聚合。英国人类学家维克多·特纳将其中的“过渡”拓展为“阈限”(liminal),从而形成前阈限—阈限—后阈限(亦称结构与反结构)的仪式结构理论。在阈限中,原有秩序的范畴变得模棱两可,非此非彼,从而形成一个交融(communitas),在交融中将形成一个反结构的、平等的和无差别的社会联系。参见〔英〕维克多·特纳《仪式过程:结构与反结构》,黄剑波、柳博赟译,中国人民大学出版社,2006,第94~126页;〔英〕维克多·特纳《象征之林——恩登布人仪式散论》,赵玉燕、欧阳敏、徐洪峰译,第93~111页。

[80] Mary Hegland, " Two Images of Hosain : Accommodation and Revolution in an Iranian Village, " 1982, p. 218.

[81] Fajri Nurul, " The Role of Religious Symbols in the Iranian Revolution of 1979, " Master Dissertation, McGill University, 1992, p. 59.

[82] Zickmund Susan, " Constructing Political Identity: Religious Radicalism and the Rhetoric of the Iranian Revolution, " Poroi, Vol. 2, No. 2(2003) , p. 28.

[83] United States Embassy,Iran, " Political/Security Report December 1, " December 1, 1978, ProQuest, IR01836.

[84] 事实上,包围侯赛因的欧麦尔(Umar)将军与第二任哈里发欧麦尔的名字一样。因哈里发欧麦尔同样是被什叶派厌恶的对象,因此两者之间的区别在什叶派的集体记忆中已化作同一个字符。参见Yarshater Ehsan, The Cambridge History of Iran, Vol. 7, p. 766。

[85] Fajri Nurul, " The Role of Religious Symbols in the Iranian Revolution of 1979, " p. 87.

[86] 〔美〕玛莉·伊莱恩·赫戈兰德:《伊朗的仪式与革命》,何国强译,第8页。

[87] 仪式理论中存在一个戏剧理论流派,仪式被看作文化系统更加抽象和隐蔽的结构的表述,同时被视为一个完整的过程,在其中存在着各种能够进行区分的阶段性时空,从而为同时对仪式进行历时性和共时性分析提供便利。参见彭文斌、郭建勋《人类学仪式研究的理论学派述论》,第17页;王海洲《政治仪式:权力生产和再生产的政治文化分析》,江苏人民出版社,2016,第22页。特纳的“社会戏剧”概念对该流派有很大影响,参见〔英〕维克多·特纳《戏剧、场景及隐喻:人类社会的象征性行为》,刘珩、石毅译,第11~56页。

[88] Ram Haggay, " Mythology of Rage: Representations of the 'Self' and the 'Other' in Revolutionary Iran, " p. 78; Rahimi Babak, " The Carnivalesque Paradigm: Muharram as Transgression, " in Theater State and the Formation of Early Modern Public Sphere in Iran, London: BRILL, 2012, p. 43.

[89] Fajri Nurul, " The Role of Religious Symbols in the Iranian Revolution of 1979, " p. 89.

[90] 〔美〕大卫·科泽:《仪式、政治与权力》,王海洲译,第79页。

[91] 〔美〕大卫·科泽:《仪式、政治与权力》,王海洲译,第138页。