“伊朗考古:从旧石器时代到阿契美尼德帝国时期”是北京大学人文社会科学研究院与考古文博学院合作开设的课程,由北京大学人文社会科学研究院访问教授、德黑兰大学考古学系法兹里教授(Hassan Fazeli Nashli)主讲。课程主要在介绍伊朗概况、环境及伊朗考古学史的基础上,按照时间序列,系统介绍旧石器时代至波斯帝国阿契美尼德王朝时期(500,000 - 330BC)的考古学研究现状与基本认识,涉及当地最早的人类与其文化、农业的出现和扩散、城市与文明社会的发展、埃兰文明、波斯帝国等重大问题。

2019年3月12日晚,北京大学人文社会科学研究院访问教授、德黑兰大学考古学系法兹里教授(Hassan Fazeli Nashli)主讲的“伊朗考古:从旧石器时代到阿契美尼德帝国时期”课程第二讲在红五楼5211举行,本讲主题为“伊朗考古学发展史”(The development of Iranian archaeology as an academic discipline)。

法兹里教授

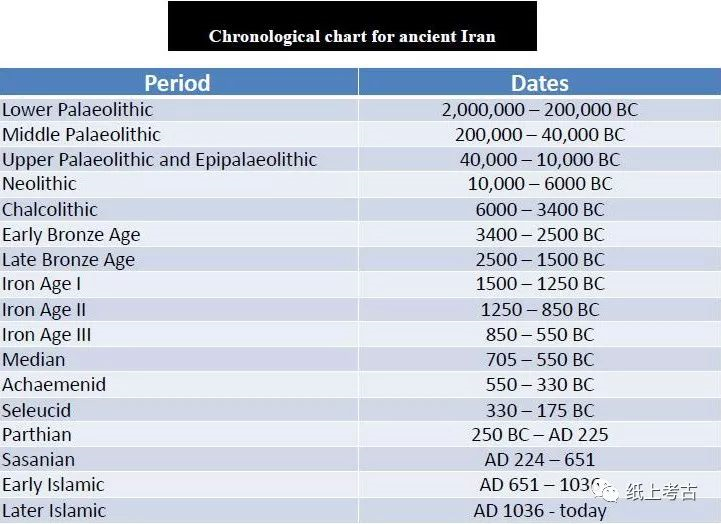

课程开始,法兹里教授首先给出了一张基于最新考古研究成果的伊朗历史年表,从距今200多万年前后最早的人类在伊朗出现开始一直延续到现代。法兹里教授进而指出,科学的考古学是构建人类对自身早期历史和发展过程系统认知的主要手段,但在其出现之前,伊朗先民也曾发展出自身对物质世界起源与发展的认知系统,其中的重要代表之一便是琐罗亚斯德教的创世论,他们将创世分为七个阶段,即天、水、地、植物、动物、人和火。此外,非常重要的一点是,伊朗古代神话中的第一个人是一位君主,而非先知。在阿维斯塔(Avesta,琐罗亚斯德教圣书)中,多个神话都与贾姆希德(JAMŠID)有关,他的统治时期是一个黄金时代,多次将世间生灵从自然灾害中拯救了出来。这种对伊朗早期历史的认知系统曾延续了数千年。随着公元633-654年,穆斯林征服波斯,萨珊帝国灭亡,伊朗进入新的发展阶段。这一事件成为伊朗历史的重要转折点,然而萨珊仍然在艺术和对世界的认知等领域对穆斯林世界产生了深远的影响。

伊朗历史年表

考古学的出现开启了人类对古代社会认知的一个全新时代,但其学科发展从来都不曾脱离自身所处的社会政治背景。近代以来,伊朗社会政治的变迁对于考古学学科发展的方方面面都产生了深刻的影响,涉及学者所选择的田野发掘计划的性质、范围和地点,研究计划的内容设计,考古学研究的国际化程度等层面。正因为如此,社会政治的变迁是划分伊朗考古学学科发展阶段需要考量的一个重要因素,据此可将伊朗考古学史划分为五个大的阶段。

第一阶段

伊朗考古学的出现与早期发展(1800-1930)

18世纪晚期,统治着伊朗地区的恺加王朝(Qajar Dynasty)面对的内忧外患愈发严峻。在西方国家通过工业革命获得世界政治和经济霸权的同时,恺加王朝统治下的伊朗遭受了严重的社会和经济萧条,探险家和殖民官员开始频繁到访伊朗,西方思想也在此时逐渐传入。恺加王朝国王纳赛尔·阿丁·沙赫(Naser ad-Din Shah)的长期统治(1846-1896)见证了现代伊朗民族主义的兴起和伊朗考古研究的开始。

胡齐斯坦的苏萨(Susa)遗址是伊朗境内首次经过正式考古发掘的遗址,该遗址的早期发掘过程也成为伊朗考古学萌芽与早期发展的一个缩影。1851年至1853年,在发掘了两河流域南部著名的乌尔(Ur)和乌鲁克(Uruk)等遗址后,英国考古学家洛夫特斯(W. Loftus)开始在该遗址开展田野工作。随后,洛夫特斯退出了苏萨遗址的发掘,重新回到两河流域。在国王的法国医生托罗臧(Dr. Tholozan)博士的游说下,国王纳赛尔·阿丁·沙赫将苏萨遗址的发掘许可交与法国考古学家德约拉夫瓦夫妇(Marcel and Jane Dieulafoy),后者于1884至1886年间发掘了苏萨遗址,所发掘文物大部分现藏于卢浮宫。

苏萨遗址鸟瞰

1897年,法国学者德摩尔冈(J. De Morgan)重启了德约拉夫瓦夫妇在苏萨遗址的发掘。不过即使在当时看来,德摩尔冈的发掘方式都显得过于粗糙——在苏萨卫城(acropolis)遗址上,德摩尔冈的考古队开设了一片长100米、宽40米的发掘区,遗址上同时工作的工人多达1200人。这次考古发掘一直延续到第一次世界大战前夕,期间收获颇丰,著名的汉穆拉比法典石碑(the Code of Hammurabi)、纳拉姆辛胜利石碑(Naram-Sin Victory Stele)都是在这次发掘中出土的。大量不同时期的埃兰楔形文字泥版的出土,也为文字起源和埃兰历史研究提供了丰富的资料。另外,苏萨还出土了大量阿契美尼德波斯时期的建筑构件与文物。这次考古发掘所出土的文物,大部分收藏于卢浮宫等法国博物馆中。发掘的过程和结果,后陆续发表于《伊朗法国考古代表团通讯》(Cahiers de la délégation archéologique française en Iran)和《驻波斯代表团行记》(Mémoires de la délégation en Perse)等丛书之中。

德摩尔冈在苏萨的考古发掘现场

进入20世纪之后,英国和俄国在伊朗的势力斗争趋于白热化,二者不断在恺加王朝波斯的领土上划分更大的势力范围。第一次世界大战的爆发使得伊朗的考古活动全部停止,英、俄、奥斯曼三国占领了波斯。1921年,波斯哥萨克旅(Persian Cossack Brigade)发动的军事政变成为了压垮恺加王朝的最后一根稻草。1925年,礼萨·汗(Reza Khan)成为波斯国王,伊朗进入巴列维王朝(Pahlavi Dynasty)。

综观这一时期的伊朗考古学,考古发掘水平十分有限,发掘的动机通常是为了满足西方收藏者和恺加王朝的王公贵族对古董收藏的需求,对于考古遗址和文物的历史文化价值相关信息缺乏足够的记录和研究。不过,文化历史考古学(cultural-historical archaeology)视角下的相关考古研究已经出现,主要通过对遗物的分类研究以描述过去,其重要特征是强调建立基于遗物分析的相对年代框架、重建文化扩散和迁徙过程。

第二阶段

伊朗考古学的国际化与文化历史主义的进一步发展(1931-1958)

随着伊朗民族主义的兴起和礼萨·汗对伊朗统治的稳固,法国在1895和1900年获得的考古特许权于1927年被废止,考古活动被局限于苏萨遗址,而且需要接受伊朗政府代表的监督。巴列维王朝还在1930年颁布并实施了《国家古物保护法》,这部法律规定所有考古队的发掘所得需在伊朗与合作国之间平等分配。

废除了法国的特许权之后,伊朗的考古工作日益国际化。德国考古学家赫茨菲尔德(Ernst Herzfeld)在此期间脱颖而出。在法尔斯省(Fars)省长的支持下,他于1923年起开始编写波斯波利斯遗址的考古报告,并对其进行发掘和保护。1928年,赫茨菲尔德进行了帕萨尔加德(Pasargadae)遗址的第一次发掘,整个发掘工作持续六个月,最重要的成果是发现并确认了居鲁士大帝的陵墓。此外,赫茨菲尔德还十分关心印欧人何时到达伊朗这一问题,并为此在国王谷(Ville Royale)北部地区进行了一定的考古发掘工作。同时,为了寻找阿契美尼德的起源,他还在所谓的工匠城(Ville des Artisans)等地也开展了一些考古工作。

赫茨菲尔德在波斯波利斯主持的考古发掘

二战结束后,法国考古队于1946年再次回到了苏萨遗址,由战前就在伊朗考古活动中十分活跃的基尔什芒(Roman Ghirshman)主持发掘,这项工作一直持续到1967年。此外,基尔什芒还在1951年到1962年对苏萨东南50公里处的乔加赞比尔(Chogha Zanbil)遗址进行了发掘,特别是城内中埃兰时期国王温塔什·那皮里沙(Untash-Napirisha)修造的大型塔庙。

除了伊朗西南部地区以外,伊朗其它地区在这一时期也开展了一些考古发掘和研究工作。1933-1936年,法国考古学家基尔什芒发掘了扎格罗斯山北麓的希阿尔克丘(Tepe Sialk)遗址,发现了从有陶新石器时代一直延续到铁器时代的堆积序列。基尔什芒在本次发掘的基础上,建立了希阿尔克丘遗址的年代框架,相关研究成果于1938年正式发表。

基尔什芒发掘的希阿尔克丘(Tepe Sialk)遗址

这一时期在伊朗开展考古发掘工作的另一位重要考古学家是埃里希·施密特(Erich Schmidt)。他于1931-1932年主持发掘了伊朗东北部的Tepe Hissar遗址,发现了大量的史前建筑、墓葬和精美的陶器等。1934到1936年,作为宾夕法尼亚大学博物馆与波士顿美术博物馆的合作项目之一,埃里希·施密特还主持发掘了Cheshmeh Ali遗址,该遗址的主体年代为新石器和铜石并用时代,这项发掘的成果在很长一段时期成为了解伊朗北部早期聚落生活最为重要的材料。

埃里希·施密特修复Cheshmeh Ali出土陶器

除了上述考古工作外,美国芝加哥大学考古团队还在巴坤丘(Tall-e Bakun)等遗址进行了发掘。日本考古学家江上波夫(Egami Namio)和增田精一(Masuda Seiichi)等人在法尔斯省地区的考古工作为了解当地公元前五千纪的文化面貌提供了重要的资料。

在综合性研究方面,唐纳德·麦考恩(Donald E. McCown)于1942年出版了他的博士论文《伊朗早期比较地层学研究》(The Comparative Stratigraphy of Early Iran),较为系统地梳理了伊朗已有的考古材料,并建立了初步的年代框架,其中埃里希·施密特发掘的Tepe Hissar和Cheshmeh Ali,以及希阿尔克丘的发掘成果是这本著作的主要资料依据。

第三阶段

伊朗考古学的黄金时代(1959-1979)

20世纪60年代,过程考古学(processual archaeology,或称新考古学)在北美地区兴起,并逐渐席卷西方世界。不同于文化历史考古学,过程考古学家认为,考古研究的目的是解释而不是描述。对他们而言,解决“如何”与“为什么”的问题比解决“是什么、何时、何地”的问题要更加重要。此外,在研究手段上,过程考古学更强调科技手段在考古研究中的应用。

随着过程考古学被介绍到伊朗,越来越多的考古发掘与研究工作开始受到美国式的人类学视角的强烈影响。例如亚当斯(Robert McCormick Adams Jr.)1961年在苏萨地区(Susiana)开展的调查以及霍尔(Frank Hole)和弗兰纳瑞(Hole and Kent Flannery)在德洛兰平原(Deh Loran Plain)开展的调查等。相较于此前对于历史和古物的着迷,过程考古学家更加关心伊朗复杂社会的出现等问题。

20世纪50年代后期,芝加哥大学东方学院的考古团队在布雷德伍德(Robert John Braidwood)的领导下开启了“伊朗史前计划”(Iranian Prehistoric Project)研究。布莱德伍德这一研究计划的主要关注点是人类行为方式的变化,特别是定居的农业生活方式的出现,为此他将研究重点放在从狩猎采集到早期食物生产这一时段,并将其划分为最晚的狩猎采集者、驯化的初步出现和成熟的农业社会三个前后相继的阶段。

布雷德伍德领导的“伊朗史前计划”发掘现场

纽约大都会艺术博物馆也在这一时期开展了哈散卢计划(Hasanlu Project)。哈散卢丘(Teppe Hasanlu)位于伊朗西北部乌尔米亚湖附近,从公元前6世纪到公元3世纪一直有人居住。这一计划还对附近的哈吉费鲁兹(Hajji Firuz)、丁卡(Dinkha)、达尔马(Dalma)等遗址进行了调查。

1967至1970年间,萨姆纳(William Sumner)在法尔斯省的库尔河谷地(Kur River Basin)进行了考古调查。1971至1978年间,他在宾夕法尼亚大学的支持下完成了对马尔延(Malyan)的调查,确认了马尔延是埃兰古都安山(Anshan)的故址。萨姆纳根据对法尔斯地区的早期聚落形态、定量地理学和人口分析,提出这一地区从新石器时代到阿契美尼德时期的游牧和定居生活的分析模型。

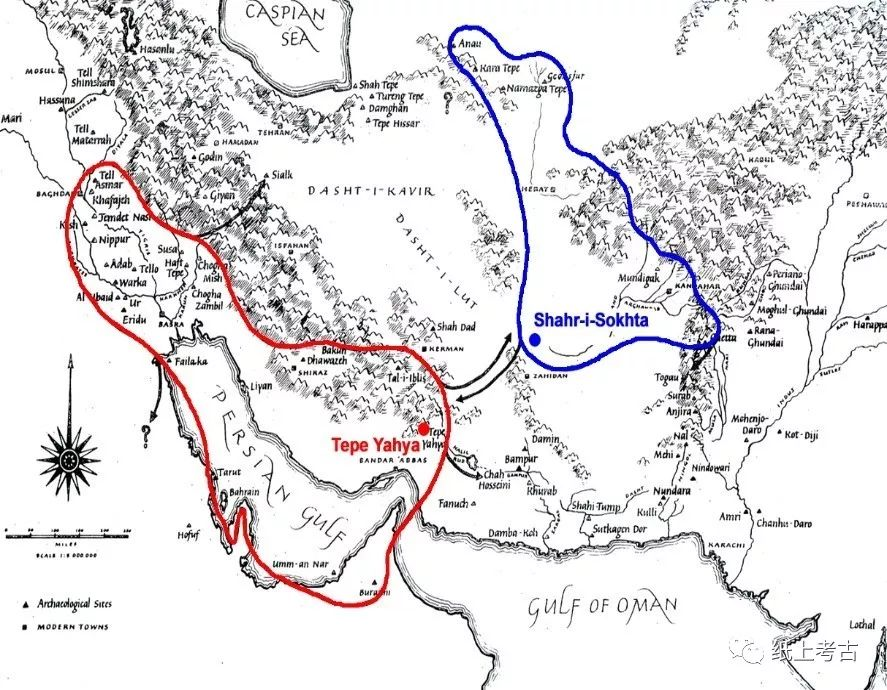

1967至1975年间,美国考古学家兰博格—卡尔洛夫斯基(C. C. Lamberg-Karlovsky)和意大利考古学家托希(Maurizio Tosi)通过对亚赫亚丘(Tepe Yahaya)与索赫塔城(Shahr-I Sokhta)的考古发掘与比较研究,揭示了公元前3000年前后,伊朗高原西部与东部的文化互动和交流轨迹。

除了上述考古发掘工作外,芝加哥大学还在胡齐斯坦的乔加米什(Chogha Mish)、乔加博努特(Chogha Bonut)等地进行了发掘。日本学者增田精一率领日本“伊朗古迹调查团”发掘了查克马克岩丘(Tappeh Sang-e Chakhmaq)。

这一时期伊朗考古学发展的另一个重要变化是本土的考古学家开始出现。被称为“伊朗现代考古学之父”的埃扎特·纳伽班(Ezat O. Nagahban)1954年在芝加哥大学取得考古学硕士学位后回国,任教于德黑兰大学。1961至1962年,纳伽班领导的伊朗考古调查团(Archaeological Service of Iran)发掘了伊朗北部的马尔力克(Marlik)遗址的50余座墓葬,其中大部分可以早到公元前一千纪前半叶,这也是第一次由伊朗学者主持的考古发掘活动。

“伊朗现代考古学之父”埃扎特·纳伽班

在研究理论和方法方面,民族考古学(ethnoarchaeology)在20世纪70年代进入伊朗考古学的视野。民族考古学将物质文化关系看作一个整体,同时关注其使用期间的状态和进入考古记录后的状态,并在此基础上发展相关的考古学概念,促进对考古材料的解释。这一时期,伊朗的民族考古学研究包括沃特森(Patty Jo Watson)在克尔曼沙赫(Kermanshah)的个案研究、霍恩(Lee Horne)在土兰(Turan)地区村落的调查、克莱默(Carol Kramer)在纳哈万德(Nahavand)临近村庄的调查以及霍尔(Frank Hole)在卢里斯坦(Luristan)的游牧群体的调查等。通过这些调查,促进了研究者对新石器时代至今,人类从狩猎采集到农耕、游牧生活方式的变迁过程等问题的理解。

此外,在考古学与当代社会的关系方面,这一时期一个重要的事件是1971年举办的波斯帝国建立2500周年庆典。其目的除了彰显伊朗悠久的历史之外,更重要的是展现伊朗在国王穆罕默德·礼萨·巴列维的治理下取得的当代成就。

第四阶段

伊朗考古的停滞期(1979-2000)

1979年2月伊朗的伊斯兰革命使得伊朗考古学的黄金年代戛然而止。由于巴列维王朝时期,许多考古学成果都被纳入到波斯王室的官方历史叙事和政治宣传当中,特别是波斯帝国建立2500周年庆典事件,这些使得革命后新建立的伊斯兰共和国政权对所有考古学研究都抱着极大的怀疑态度。德黑兰大学考古系被关闭三年,考古研究所直至1990年一直处于停滞状态。这一时期的考古发掘和研究几乎全面停滞,只有局部地区因一些偶然因素开展了零星的考古工作,如阿尔延(Arjan)墓葬遗址的发掘。

第五阶段

伊朗考古学的重生(2001年至今)

20世纪90年代到21世纪初期,拉夫桑贾尼(Akbar Hashemi Rafsanjani)和卡塔米(Mohammad Khatami)担任伊朗总统期间,伊朗考古学重获生机,伊朗考古学家被允许在大部分地区进行大规模的考古活动,但是外国考古团队不能独立在伊朗开展发掘工作,只能与伊朗有关机构开展合作研究项目。这一政策使得伊朗本土的考古学机构蓬勃发展,新一代的学者和学生也都参与到研究工作中。

库尔塔维村项目发掘现场

在此背景下,许多大型考古合作项目应运而生,如伊朗的多个大学和考古机构与英国伦敦大学学院(UCL)、雷丁大学(University of Reading)合作开展的库尔塔维村(Kurtavij village)项目,其研究重点是探索狩猎采集到农牧经济的过渡问题。本项目发掘的Sheikh-e Abe和Chogha Golan遗址是伊朗最早的新石器时代遗址,出土的植物遗存揭示了当地新石器时代早期人群的植物资源利用模式从主要利用山羊草到种植野生大麦的转变过程。此外,这一团队还在波斯湾沿海地区开展了相关研究,试图探索当地的新石器化过程是不同因素先后独立出现,还是所有新石器技术作为一个包裹(Neolithic package)整体传入的问题。

德黑兰大学、布拉德福德大学(University of Bradford)、牛津大学、杜伦大学(University of Durham)和英国波斯研究院(British Institute of Persian Studies)等机构在伊朗中部地区开展了 “边缘地区的复杂化——伊朗中部高原的环境变迁与社会经济转型”合作项目。该项目旨在通过聚落调查、发掘和科技分析手段的应用,探讨伊朗高原在公元前七千纪晚期到公元前三千纪之间,从简单、平等的新石器社会转变为等级社会的发展过程及其环境背景。此外,伊朗学者与意大利非洲与东方学院(Istituto Italiano per l’Afica e l’Oriente, Rome)在吉罗夫特遗址(Giroft)的联合发掘成果,在探索青铜时代的伊朗高原地区与两河流域、波斯湾沿岸地区和南亚次大陆之间的文化交流和商品贸易状况方面取得了显著的成果。

总体而言,这一时期的考古学研究致力于从两个角度推进对伊朗早期社会的认识:一是进一步推进新石器时代到铁器时代的绝对年代框架研究,以更好地理解不同时空范围内的文化发展过程;二是在伊朗的各个区域进行考古发掘和调查,为研究新石器晚期到青铜时代的手工业专门化、社会复杂化等问题提供研究资料。这些研究中一项非常重要的成果是,通过对伊朗中部高原地区所有遗址碳十四年代数据的拟合分析发现,大约公元前3500年至公元前2000年的一千余年内,这一地区没有任何聚落遗址。

当前的伊朗考古面临的另一个问题是基础设施建设对遗址的破坏和威胁。从拉夫桑贾尼总统时期开始,伊朗全国各地开展了许多抢救性发掘项目,其中比较重要的包括法尔斯地区西万德(Sivand)遗址,其发掘汇聚了多个国家的联合考古队。大量因经济建设而被迫实施的抢救性发掘项目,在大大丰富考古研究资料的同时,也对考古工作提出了一系列挑战。

西万德遗址发掘现场

最后,法兹里教授介绍了近年伊朗考古学的另一个新变化,就是所谓“历史考古学”(historical archaeology)的研究。这里的“历史考古学”指的是对近600年以来的考古学研究,是一个考古学、历史学和人类学的交叉学科领域。在德黑兰平原地主庄园(landlord village)考古项目中,研究者通过对当地居民的访谈、历史资料的整理以及对建筑内部堆积的发掘清理,试图在此类聚落消失之前,全面记录聚落空间布局与权力、等级的关系,聚落空间规划和物质资料对身份的表达方式,性别和社会等级等相关信息。

德黑兰平原地主庄园的考古发掘现场

(文中所有图片均来自Hassan Fazeli Nashli教授课程ppt)