内容摘要 帝王狩猎图是古波斯(阿契美尼德王朝)艺术中一个重要的主题,这一造像主题在伊朗历史上展示了很强的历史延续性,不过其文化内涵随时代不同发生了一些变化。萨珊时期的艺术是古代伊朗文化发展的又一高峰时期的产物,这个时期的帝王狩猎图与古波斯时期相比,造型、风格与组合形式均发生了一定的变化,这些变化不仅得益于对传统文化的自信与崇尚,也与萨珊王朝王权力量的强化和帝国视野有关。丝绸之路的畅通也推动了此图案在东西方的传播与交流。

关 键 词 塔克-伊·布斯坦;萨珊银器;森穆夫图案;帝王狩猎图;猎狮图作者简介 杨静,扬州大学美术与设计学院讲师;沈爱凤,苏州大学艺术学院教授。项目来源 本文系2019年国家社科基金艺术学后期资助一般项目“中亚细亚古代艺术源流”的阶段性研究成果。

文章来源 原文刊登于《西域研究》,2022年第3期。全文如下:

萨珊波斯帝国在疆域范围和文化发展方面是伊朗历史上的高峰期,其文化影响更是超越了疆域边界。以装饰艺术而言,内容与图像根植于它的宗教信仰和神话传说,发展演变又受到了多方面文化的影响,并对同时期的东西方艺术产生了深远的影响。本文以萨珊时期的帝王狩猎图为例,主要以塔克-伊·布斯坦摩崖石刻浮雕和萨珊银器上的帝王狩猎图为探讨对象,分析它的图像意义、渊源以及演变和影响。

一、石窟、金银器上的帝王狩猎图

帝王狩猎图是波斯艺术中一个重要的艺术主题,它被使用在金银器、石雕、灰泥饰板、纺织品、地毯、瓷器等各类载体上。狩猎主题在西亚艺术中有着悠久的历史,早在亚述时期,狩猎图已经成为宫殿艺术中一个重要组成部分,后又经过波斯帝国视觉艺术形式的不断重复和古典文学作品对波斯国王狩猎活动[2]的赞颂,使得这一艺术主题得以继续发扬光大,以至于在伊斯兰文化传播之后的各时期政权,如伊尔汗国、帖木儿王朝、萨法维王朝、恺加王朝等也愉快地接受、延续了这一艺术主题并加以发挥。尽管不同时代对帝王狩猎主题的解读不同,但其包含的英勇、力量、权力、好运等隐喻象征,一直是其稳定的内在含义和发展的内在推动力。萨珊时期的帝王狩猎图多出现在金银器上,基于金银器尺寸的限制和制作意图,一般以帝王和动物的结合为主要造型。萨珊时期最精彩的帝王狩猎图位于塔克-伊·布斯坦(Taq-e Bostan或Taq-i Bustan)的摩崖石窟内。

1.塔克-伊·布斯坦的帝王狩猎图

塔克-伊·布斯坦位于伊朗克尔曼沙赫(Kermanshah)市区东北约5公里的地方,在波斯语中意为“花园拱门”或“石头制成的拱门”,是古丝绸之路必经之处,被誉为亚洲大门的门槛。伊朗学者[3]认为此地是萨珊时期的皇家狩猎场或狩猎厅。石窟高9米,宽7.3米,深6.7米,保存有萨珊时期最精彩的大型石雕群,石雕图像集中体现了萨珊王朝的宗教信仰、王权神授、帝国荣耀以及尘世欢乐等主题,被誉为萨珊时期装饰艺术的展览馆。其中由库思老二世[4](Khosrau II,591~628年在位)参与雕刻的猎猪图和猎鹿图是萨珊时期帝王狩猎图的典范之作,这两幅狩猎图完整地展示了皇家狩猎的各种信息,如狩猎人员、动物(骆驼、大象)、助兴乐队以及其他(如围栏)等,是古典文献记载中的天堂猎场。[5]

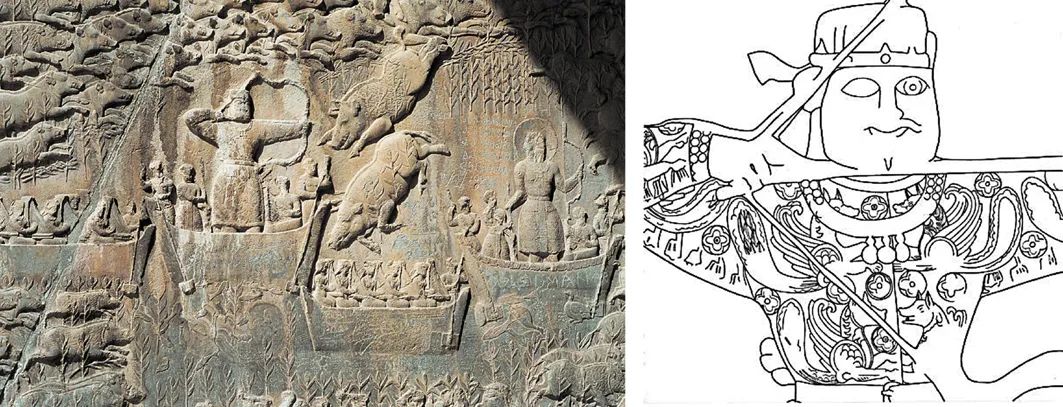

塔克-伊·布斯坦石窟内的“帝王猎猪”图(图1)位于摩崖大石窟内部左侧位置。图像从左往右依次为:猎手骑印度大象驱赶猪群;库思老猎猪;猎猪结束。左图是惊慌失措的野猪在芦苇沼泽地里往同一方向逃窜。中图是站在大船中的库思老,他出现两次,造型基本一致——头戴平顶帽、颈有双层联珠纹的项链,项链正中有三个吊坠,身穿以联珠圈纹内含四瓣花和森穆夫图案的长袍。差别在于站姿和头部有无头光,左边帝王手持弓箭准备射杀被乱箭攒射跃起的野猪,右边为正面收弓的帝王,头部有头光。最右边的图自下往上为随从整理死掉的野猪、将猎物用骆驼驮走、小船上乐师们拨动竖琴为狩猎助兴、河面有翻滚的鱼、鸭等动物。

图1 塔克-伊·布斯坦内的帝王猎猪图和猎鹿图

(杨静拍摄)

塔克-伊·布斯坦内的“帝王猎鹿”图位于摩崖内部的右侧位置,与猎猪图相比属未完工的作品,刻于一块方形石板上,图像从上往下依次为准备狩猎、狩猎进行中和狩猎归来。库思老作为主角出现三次。在狩猎准备的场景中,有成排的乐师奏乐助兴。中部图案右边有士兵开门放出鹿群,鹿群往猎手的方向跑去。最下部的画面(图2)较为简洁,狩猎归来的猎手收起弓箭,马前有一只受伤的鹿(无角),鹿的颈上系有飘带。这只无角鹿出现三次,从右到左解读为:士兵抓住受伤的鹿并在颈上系带;将鹿放生;鹿跑向森林。动物颈上系带的做法在萨珊时期的银器和纺织品上常见。萨珊时期动物与飘带的结合有两种含义,一是此动物用于皇家狩猎,二是某神祇的象征。如果是后者,至少在皇家狩猎过程中,系上飘带的野兽是不可以在帝王面前被杀死的。[6]中心的方形石板左右还有两个部分,左边的长条石上下分为三个部分,上部为骑象士兵和行走士兵的队列;中、下部为士兵骑象驱赶鹿群。左边为狩猎结束后的场景,有士兵在整理猎物并用驼队驮走。猎鹿图中的帝王身穿萨珊时期流行的联珠对鸭(鸟)图案的长袍,头饰简单,颈有双层联珠纹项链。

图2 帝王猎鹿图局部

2.金银器上的帝王狩猎图

萨珊时期的金银器上(主要为鎏金银器)帝王狩猎图最为常见,特别是银盘。今天,那些散藏于世界各大博物馆,如圣彼得堡艾尔米塔什博物馆、大英博物馆、纽约大都会博物馆、巴黎卢浮宫、巴黎国家图书馆、柏林国家博物馆、德黑兰国家博物馆等收藏的萨珊银器上,我们都可看到或骑马或步行的萨珊国王手持弓箭、匕首、宝剑、标枪等猎杀狮子、山羊、瞪羚、熊、猪、鹿等动物的图像,其中野猪和狮子最常见。以野猪为例,它在波斯土地上的流行与崇尚武功的波斯人信奉祆教(即琐罗亚斯德教,或称拜火教)有关,在其经典里,波斯战神和胜利之神韦雷特拉格纳(Verethraghna)的化身就包括“精悍的野猪”,以它为饰,反映的恰是波斯人对神的礼赞,[7]在《阿维斯塔》中,巴赫拉姆(Bahram,波斯战神的古代称号)“第五次化作一头尖齿利爪、凶猛好斗的公野猪,奔向琐罗亚斯德”。[8]这也与波斯人热衷的狩猎传统有关,狩猎始终流行于统治者、朝臣与显要人群之中,可谓贵族的游戏,是古代文化中力量的体现,[9]对野猪的猎杀行为意味着能够将野猪的力量转移到帝王的身上。此外,出现在银盘上动物的种类、数量也不同,有时为单一动物,有时为单一动物的复数,有时是不同动物的组合,如野猪和狮子、野猪和公鹿。

对萨珊波斯的帝王狩猎银盘进行深入研究的学者,德国的有库尔特·埃德曼(Kurt Erdmann)和恩斯特·赫茨菲尔德(Ernst Herzfeld)等;俄国的约瑟夫·奥贝里(Joseph Abgarovich Orbeli)、特雷弗(Kamilla Vasil’evna Trever)、鲍里斯·马尔沙克(Boris Marshak)等;美国的哈珀·奥利弗博士(Harper Prudence Oliver)、皮特·迈尔斯博士(Pieter Meyers)等。[10]

银器上的帝王被描述为战无不胜的形象,多以四分之三或二分之一的面部示人,他们头戴饰有日月的王冠、身着战袍,神授的皇室荣光或好运以光环或光晕的形式呈现出来,脑后扬起喇叭状的飘带。飘带是亚述—古波斯以来表现国王权势力量的重要象征,[11]其最早可追溯到古埃及新王朝,在图坦卡蒙古墓(Tomb of Tutankhamun,公元前14世纪)出土物的图像中,我们可看到小法老脑后饰有扬起的飘带。从技术上讲,3~5世纪的银盘狩猎图(图3)多呈高浮雕的形式,4世纪以后的银盘上为了强调某些部位(图4)还使用了镀金(spot gilding)技术。不过在萨珊艺术的晚期阶段,银盘的图案多采用平面装饰的方式,外观也不如前期精致,可能是受到了经济状况与国家所处形势的制约。到了萨珊晚期,银盘造型与图案有趋同化的倾向(如帝王以二分之一的侧面像为主),暗示宫廷对银盘制作的控制。这些银盘或在宫廷盛宴这样重要的场合使用,或作为外交礼物赠与属国或敌对国,帝王狩猎图蕴含着强烈的政治、宗教与社会意义,是为了某种特定的目的而生产。哈珀博士认为银盘上帝王狩猎图传达的文化主题与塔克-伊·布斯坦以及伊朗其他地方的岩壁浮雕完全相同,[12]强调体现的是王权意识。

图3(左) 鎏金银盘,巴赫拉姆五世与美女阿扎迪(Azadeh)骑驼狩猎图,5世纪,美国大都会博物馆

图4(右) 鎏金银盘,帝王猎鹿图,4世纪,大英博物馆

银盘上被猎杀的动物要么是与宗教信仰有关,要么是得到帝王青睐具有高贵品格的动物。在波斯人的眼中,野驴是一种既有耐力又有速度的群居动物,在皇家猎手的眼中是忠实而勇敢的动物。在一部关于阿尔达希尔一世的罗曼史中,“野驴为了家族和幼崽选择牺牲自我而毫不犹豫地保护整个群体;因此,野驴被认为是一种高尚的对手,也是值得皇家猎手捕猎的猎物。”[13]因此,野驴得到了波斯战神巴赫拉姆这位伟大猎手的偏爱。

3~4世纪萨珊波斯的装饰艺术是为了应对国内外政治局势而制作,是作为宣传统治者的工具,一旦政权稳定下来,那种易于携带、制作难度适宜且容易带来影响力的艺术或工艺品更容易得到统治者的青睐,而银器就是最好的选择。伊朗高原北部贵金属加工有着悠久的历史,远在古波斯帝国之前的马尔利克和阿姆拉什文化(Marlik and Amlash Culture)中的器皿就有展示,5世纪的后半叶,具有狩猎图的银盘在数量和质量上呈双下滑趋势,这可能受到了国家经济衰退和贵族势力崛起的影响。库思老一世(Khosrow I,531~579年在位)时期,国家经济快速繁荣起来,具有帝王狩猎图的银器再次大量生产,在萨珊统治的最后时期,延续了银盘制作的传统以缅怀逝去的王权威严与帝国荣耀。萨珊时期以狩猎形式表现胜利图景的艺术表达方式与罗马西部基本平行发展,这从侧面反映了二者之间的政治与贸易关系。

二、帝王狩猎图的意义

阿尔达希尔一世是法尔斯地方的艾斯塔赫尔(Istakhr,波斯语Estakhr)宗教家族出身,这个家族素以管理安娜希塔女神神庙的诸多事务闻名,他本人也是女神安娜希塔(Anahita)信徒的后裔,对其家族来说,宗教传统具有特殊意义。为了快速统一全国,他采取了政教合一的管理方法处理国家各方面的事务。226年,当阿尔达希尔一世率领波斯大军攻占帕提亚人的首都泰西封(Ctesiphon)之后,自封为众王之王(King of Kings),他的上台和居鲁士一样具有史诗般的色彩。阿尔达希尔的家族通过祆教将他们的家族世系与古波斯帝国联系起来,目的不仅是为了表明萨珊王朝的正当性,还有对宗教权力的继承。从塔克-伊·布斯坦的周边环境与石雕内容看,萨珊人通过自然环境继承了古波斯的宗教信仰与文化生活。石雕内容面对的是神而非大众,他们通过塔克-伊·布斯坦宣布并承认自己是神恩惠的接受者。不同媒介上的狩猎图,不仅是波斯史诗中的宗教象征,也是宗教中善恶斗争的表现,更是政治宣传的需要和帝国视野的想象。

1.波斯文化中光的象征

光或法尔恩[14]在古波斯文化中是一个重要的观念,在《阿维斯塔·亚什特》各篇中,光明被尊奉为“凌驾于一切造物之上”的神明,是善神的象征,代表着波斯主神阿胡拉·马兹达(Ahura Mazda)的神力、恩赐与庇佑。[15]光明可带来权力和威严,成为帝王继承王权的合法性象征,也是国家繁荣昌盛的象征。《列王纪》(Shahnameh)中的蛇王佐哈克(Zahhak)的上位正是因为贾姆希德(Jamshid,伊朗神话中最早的统治者)天赐灵光的离去。古波斯的灵光最独特的地方在于可变性,它多以非人格化的形式,如鸟、光、水等来表现,也可以以象征形态出现。

猎猪图中的帝王身穿有森穆夫(Semurgh、Simurgh)图案(图5)[16]的华丽服装,而塔克-伊·布斯坦石窟下部有骑马的库思老二世,其服装上也饰有森穆夫图案。森穆夫在伊朗古代神话中的原型为一只神鸟,寓意“神的荣光”(farr)。森穆夫形象在萨珊时期的金属、纺织、钱币以及建筑雕饰中多有发现。从造型上看,这里出现的森穆夫可以概括为狗头、狗爪、鹰翼、雀尾(也有人认为是鱼尾)、身有鳞片的混合动物形象,狗头形象可能与祆教文化中的“犬视”[17]仪式有关,“狗在祆教徒的葬俗中扮演者重要的角色,因为犬视被认为可以避开恶灵”[18],狗能驱赶恶魔,消除污染。11世纪成书的《列王纪》中的森穆夫为一只具有神奇力量的巨鹰。[19]库思老二世服饰上的森穆夫图案是伊斯兰文化传播之前的波斯形象,它的出现代表了官方的神圣性和王权的合法性。森穆夫图案在波斯东部,包括中亚粟特地区和中国新疆都有发现,康马泰博士(Compareti Matteo)认为,“这种复合动物暗示了一个主权国家的联合体,它在塔克-伊·布斯坦的出现暗示着帝王与伊朗东部的联系”[20],此图案在拜占庭纺织品上也有,主要作为装饰。除了鸟之外,有多种变体的战神韦雷特拉格纳在《阿维斯塔》中也被描述为法尔恩的化身。

图5 帝王猎猪图局部与库思老二世线描图,塔克-伊·布斯坦大石窟内石雕

有时法尔恩还以象征形态出现。据说,光彩夺目的法尔恩这一形象是最高神圣机运之体现,为至高王权所据有,体现为王权之光轮。[21]狩猎图中的库思老二世有头光(图6)[22]的造型可视为“光护王权”。受到灵光护佑的统治者,不仅享有神主的恩赐、福佑,还可以与天神沟通。此外,法尔恩还与水有关。《阿维斯塔》第三卷第八篇《蒂尔·亚什特》中记有“蕴藏于水中的灵光”[23]。塔克-伊·布斯坦摩崖石窟的前面是一条小溪,与小溪连着的是一片人工水域,溪水将摩崖石刻的内容映射到水中,暗示水在祆教信仰中的重要性。萨珊时期的狩猎图在细节上有各种形式的灵光护佑,如三球式图案。道明三保子(Mihoko Domyo)与戈德曼(Goldman)教授认为三球式图案是唯一一种被萨珊波斯宫廷和贵族所采用的一种纺织装饰图案。[24]塔克-伊·布斯坦摩崖石窟的最深处,顶部有题为“君权神授”的浮雕,其中阿胡拉·马兹达的衣服和库思老二世的半月形头饰上就有三球式图案(图7),甚至连库思老二世项链上的三个吊坠(三球式造型)造型都是灵光的来源提供者,三球式图案除了提供灵光外,也是天狼星提什特里雅(Tishirya)的艺术化表现。“灵光说”是波斯人的独创,灵光再现的背后所蕴含的是君权神授观念。帝王狩猎图中一些与灵光有关的图像运用则是神权观念在艺术上的象征体现。

图6 库思老二世线描图

图7 三球式图案,左图杨静绘;右图杨静拍摄于塔克-伊·布斯坦

2.宗教信仰中的善恶斗争

古波斯文化中,善恶的两元对立是其神话与宗教的立身之本和后续文化发展的基石。以琐罗亚斯德教为国教的萨珊波斯,宗教是日常生活中的一件大事,而且他们相信阿胡拉·马兹达神可以直接影响凡间的一切事。于是,狩猎图中使用的武器和各种动物都具有强烈的象征意义。狩猎图中那出鞘的利剑、投出的狼牙棒、发射的翎箭、掷出的标枪,都是为了帮助代表“善”的帝王去战胜邪恶势力的得力武器。

以国王猎狮图(图8)为例,狮子作为未驯化的百兽之王,它拥有的强大力量以及它引发的恐惧,是其他动物不能相比的。两河流域和古波斯人甚至将狮子与怪物、恶魔相提并论,它的存在对国家构成了危害,而清除危害的责任就由国王承担。于是,气势威武的诸位帝王就成为阿胡拉·马兹达的化身,代表了光明、正义与善良,而狮子则是阿赫里曼[25](Ahriman)的化身,代表了黑暗、邪恶与残暴。帝王猎狮图既是善恶之间的斗争,又是帝王英勇战斗力的表现,成功的猎狮活动是善神信仰的必然结果。此外,“2”作为祆教神话中的一个基本原型数字,也反映了古代伊朗民族的世界观。“1”在一神教和一元论哲学体系中保持着自己的威信。“2”常常以自己对称的对立属性与“1”对立着,因为它表示的、包含的、产生的东西,是与由“1”表示的、包含的、产生的东西相对立的事物。若1代表善、秩序与完美,那么2即是恶、混乱与缺陷的本源,是不幸之源。[26]4~5世纪中期的银盘上,狩猎图常出现两只相同动物的形象,埃德曼教授认为两只动物的图像是为了模拟一只动物的生、死状态。但笔者认为“2”只动物(或2的倍数)同时出现也许是为了表达混乱与无秩序,是波斯人对世界认知的艺术化表现方式。

图8 鎏金银盘,沙普尔二世猎狮图,310~320年,俄罗斯冬宫

3.政治生活中的战争模拟

古典文学家们在谈到波斯帝王的狩猎活动时,往往强调其与军事技能的联系,因为军事技能中涉及的骑马、射箭是狩猎活动中所必备的。萨珊银器上帝王狩猎图中骑马的帝王戴着的头盔,身着的护甲,手持的长矛、利剑、弓箭、匕首等,这些无一不是常备武器,匕首或长矛刺向动物——这些千钧一发的时刻,均带有强烈的军事意味。通过狩猎活动,君主与贵族们的军事技能也随之得到了提升。事实上,在古代贵族眼中,狩猎活动与战争行为以多种意外的方式相互依靠、互相补充,彼此交织。猎手即战士,而战士甚至在战争期间也会狩猎。[27]塔克-伊·布斯坦的狩猎图中有大量的士兵和将士们辅助国王狩猎,这也与文学作品中的记载吻合,大型的狩猎活动相当于一场军事训练,体现了团队的合作意识与领导者的控场能力,通过模拟“战争”训练,将士们不仅提高了军事技能,也建构了集体认同感与荣誉感。

4.帝国视野中的空间想象

“得胜王”(Parvez)库思老二世在拜占庭皇帝毛里斯一世(Maurice Tiberius,582~602年在位)的支援下于591年推翻了巴赫拉姆·楚宾(Bahram VI或Bahram Chobin)的政权,也许是为了纪念这次胜利,他主持修建了塔克-伊·布斯坦的摩崖大石窟。[28]石窟下部刻有装备精良的库思老骑着他心爱的乌骓马(Shabdiz),这暗示着与军事活动的关系。库思老短暂的胜利使整个国家精疲力尽,但他重新将叙利亚、小亚细亚以及部分埃及领土纳入帝国版图,也几乎将君士坦丁堡纳入其中。因此,塔克-伊·布斯坦的两幅狩猎图像应该是为了宣扬战争胜利作出的“脚注”。

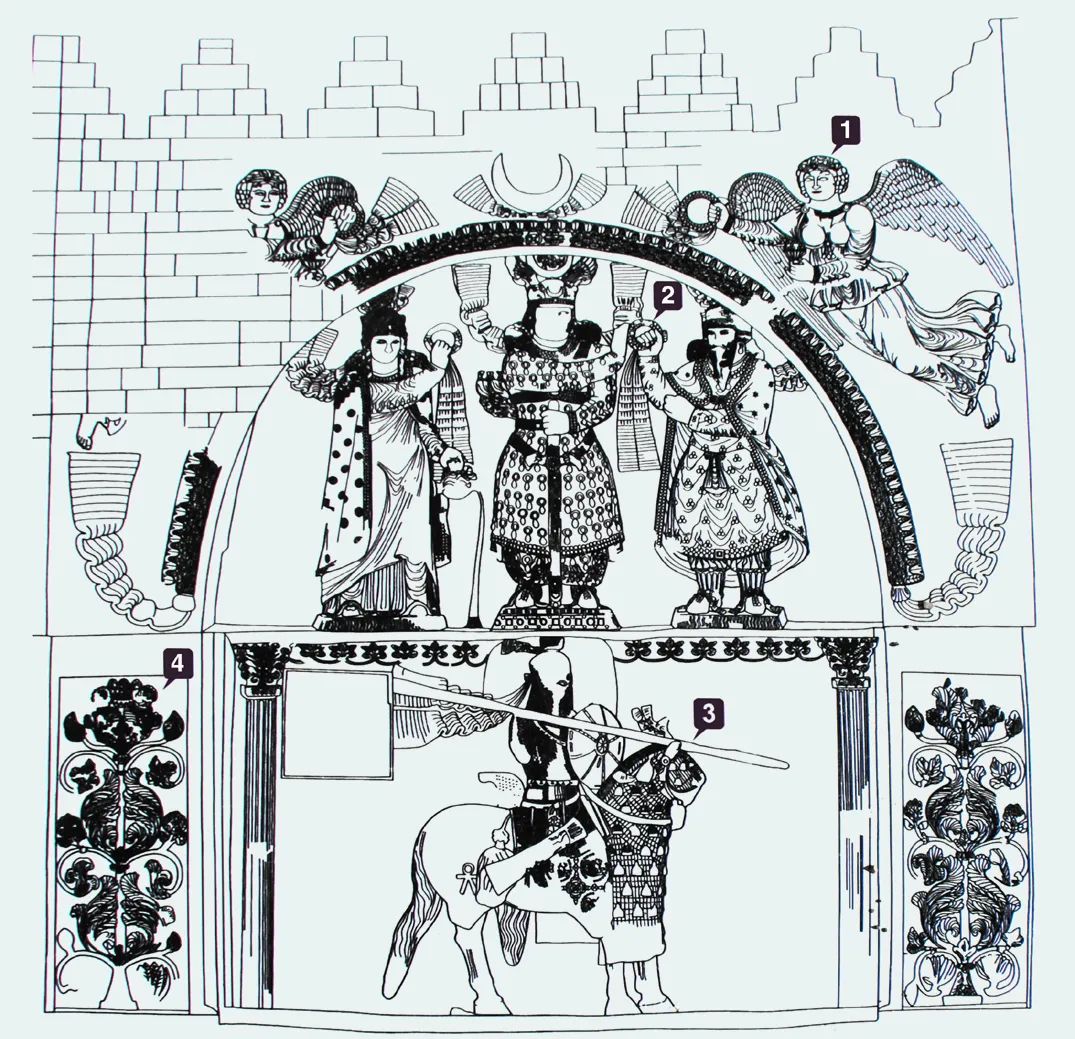

自左而右的猎猪图中出现的印度大象和大面积的沼泽地(文献记载当时的尼罗河两岸有大量野猪出没),暗示了国王的狩猎场地从“印度延至尼罗河”[29]。自上而下的猎鹿图暗示了北—南的地域界限,即中亚河中地区至南部的印度。两幅图中猎鹿图的未完工也许暗示了猎猪图的优先权,库思老二世更看重对尼罗河地区的征服。大石窟外部的两侧有古希腊、罗马飞翔的胜利女神尼凯(Nike)(图9),她们的出现暗示了萨珊对西方战争胜利的宣扬。大石窟的造像形式,细节的安排不仅是帝王荣耀和战功显赫的隐喻表达,还蕴含着明显的王权扩张意图。

图9 塔克-伊·布斯坦大窟,杨静摄于塔克-伊·布斯坦遗址,图中1为胜利女神尼凯,2为萨珊国王授权仪式,3骑乌骓马的库思老二世,4为生命树

三、帝王狩猎图的图像渊源

以恢复阿契美尼德王朝荣耀为己任的萨珊波斯,它一方面继承了古波斯的政体传统,采取多种手段力图恢复与过去的联系;另一方面也承继了古波斯的狩猎文化,不仅包括在广大的疆域内修建狩猎场和狩猎园,也包括在各种艺术媒介上留下狩猎图。建立起横跨欧亚非的阿契美尼德王朝古波斯帝国,将两河流域文明中的诸多元素吸收并加以改造,古代近东文化中帝王猎狮图可见于公元前3000年的苏美尔的乌鲁克石碑(图10)上,帝王狩猎图在两河文明的印章与石雕上并不鲜见,是两河流域一个重要艺术母题。亚述时期,帝王猎狮图出现在亚述君主亚述巴尼拔(Assurbanipal,公元前668~前631在位)的尼尼微宫殿的大型石雕上(图11)上,图像展示了狩猎行为的连续性,是皇家狩猎活动的再现。两河流域的狩猎图(主要是猎狮图)在历史长河中展示出惊人的延续性,尽管在不同的艺术媒介上具体表现有所差异,但后续的使用均是围绕早期的文化内涵而创新,猎狮图传播到波斯,波斯人借鉴其图像形式,又将宗教方面的内涵注入其中。

图10(左) 帝王猎狮图(石碑),公元前3000~前2900年,杰姆代特纳斯尔(Jemdet Nasr)时期,乌鲁克,伊拉克博物馆

图11(右) 亚述巴尼拔猎狮图(浮雕),尼尼微北宫,公元前645~前635年,大英博物馆

征服了新巴比伦帝国的居鲁士大帝(公元前559~前530年在位),其权力和其领导下的领土得到了极大的扩张,两河流域重要的狩猎活动文化传统成为新帝国文化内容之一。为了保证狩猎活动的顺利进行,阿契美尼德王朝的国王们定期前往皇家狩猎场或天堂猎场,在伊朗西南边陲的帕萨尔加德(Pasargadae)和苏萨(Susa)存在着同样形制的多座狩猎场。狩猎对统治者和国家非常重要,是检验男子气概、体能和管理国家的最佳方法,狩猎所需的技能和勇气、自律、公正、英勇、学识等美德等同起来。[30]

自居鲁士大帝统治以来,阿契美尼德王朝在许多方面尝试将自己与早期的近东王国的文化传统联系起来,特别是王权观念,如统治者的合法性以及对美德的赞扬等。[31]既然阿契美尼德王朝在继承上具有合法性,而作为王权象征的狩猎传统也理应得到延续和发展。大英博物馆收藏的古波斯滚筒印章上,展示了大流士一世(Darius I,公元前522~前486年在位)在阿胡拉·马兹达的荣光下,站在马车上用箭射杀狮子(图12)的场面。波斯波利斯(Persepolis)也有手抱狮子的大流士一世的大型雕塑,此造型与霍尔斯萨巴德(Khorsabad)亚述国王萨尔贡二世(Sargon II,公元前722~前705年在位)宫殿内的训狮图(图13)有异曲同工之妙,飒爽英姿的主角手持匕首,怀中有挣扎的狮子。上面两幅雕塑二者图像形式的延续性,表现了阿契美尼德王朝对亚述艺术的认同与借鉴。猎狮图像中帝王神情高傲、居高临下的程式化表达方式,表现的是“万王之王”的威严与气魄。阿契美尼德王朝的猎狮或训狮图像不仅具有强烈的政治宣传意图,亦证明猎狮是一项重要的精神事务。从文献记载看猎狮还是国王的特权,无视这一规定将受到严厉的惩罚:“国王外出受到了狮子的袭击,千钧一发时刻,帝国最重要的将领迈加比佐斯(Megabyzus)拿起标枪杀死了这头野兽。国王对此非常生气,于是下令要砍下迈加比佐斯的头。”[32]在随从以及亲人的苦苦哀求下,赦免死罪,但还是被流放到红海附近的库尔塔城(Kyrta/Curtae)。

图12 印章上大流士一世猎狮图,阿契美尼德王朝,前6~前5世纪,大英博物馆

图13 浮雕石板,左:皇家战士猎狮图,波斯波利斯大流士宫殿,公元前520~486年;右:英雄(吉尔伽美什?)训狮图,公元前721~前705年,萨尔贡二世宫殿,霍尔斯萨巴德,卢浮宫

推翻阿契美尼德王朝的亚历山大大帝,毁坏了皇宫内苑那些以狩猎和盛宴为主题的装饰艺术。亚历山大征服波斯之后,也开始模仿波斯人的铺张与奢华,包括举办狩猎活动和艺术表达上推崇狩猎主题。他与雄狮搏斗的场景被制成青铜雕塑放置在德尔斐的阿波罗神庙中。在古波斯历史上起承上启下作用的帕提亚王朝,国民以骑射和热衷狩猎名扬天下。叙利亚杜拉欧罗普斯(Dura-Euopos)壁画和大英博物馆收藏的美索不达米亚艺术中,有密特拉神(Mitra)[33]狩猎和帕提亚的权贵阶层追逐动物的场景,帕提亚人狩猎图式也被萨珊及以后各政权的帝王狩猎图借鉴。帕提亚时期贵族中流行猎杀多种动物(豹子、野驴、野兔、羚羊等)的竞技活动,被猎杀的动物是贵族招待客人的食物。

综上,萨珊波斯的帝王狩猎图与阿契美尼德和帕提亚王朝同类图像均可追溯到两河流域帝王狩猎这一母题或原型,阿契美尼德王朝的狩猎图与亚述相比已经发生了变化。亚述的帝王狩猎图,如亚述巴尼拔的尼尼微王宫内有约20幅狩猎图,它们可以组成一个完整的帝王狩猎序列,从狮子出笼到帝王徒手与狮子搏斗,狮子状态有生、伤、死,整个画面仿佛在播放电影一般具有很强的叙事性和真实感。阿契美尼德王朝波斯波利斯的帝王狩猎图多表现局部,即帝王与动物的近身搏斗——居高临下的帝王、毫无还手之力的动物,艺术表现上不如亚述的紧张与激烈,帕提亚和萨珊波斯的帝王狩猎图(特别是银器上的)亦如阿契美尼德王朝的表现手法,渲染的是诸位帝王的君权神授、战功赫赫与威风凛凛。

四、帝王狩猎图的演变与影响

萨珊时期及以后的帝王狩猎图尽管皆为阿契美尼德王朝和帕提亚的承续,但帝王狩猎图的造型、表现手法和内容均发生了变化。从萨珊的社会环境看,塔克-伊·布斯坦的狩猎图是萨珊末期装饰艺术短暂辉煌的反映,库思老二世在位时艺术各方面已经反映出奢靡豪华的末日景象。从文化交流方面看,作为东西方交通枢纽的萨珊,其对东西方的文化艺术产生了深远的影响。

1.狩猎图的演变

亚述、古波斯和帕提亚时期那种早期的象征性狩猎主要指猎狮活动,猎狮图像的反复出现暗示了猎狮活动的特殊性。

塔克-伊·布斯坦的狩猎图像,轰轰烈烈的活动规格、主角配饰的安排以及动物高高飞扬的飘带等,使得狩猎活动更像一场合乎时宜的政治仪式表演,早期君王与动物真实搏杀的悲壮感已然消失。研究伊斯兰史的学者埃廷豪森教授(Richard Ettinghausen)认为,萨珊波斯已经从早期的象征性杀戮向现实主义的杀戮过度。[34]

从萨珊时期银盘上的狩猎图看,随着时间的推进狩猎图像也有阶段性的变化。埃德曼教授认为第一阶段是3~4世纪的银盘,特点是帝王从背后近距离猎杀一只动物(图14,左)。第二阶段为4~5世纪的中期,狩猎场景由一对一的竞技变成了大量捕杀(Treibjagd),活着的动物呈逃离状态,地上躺着受伤或死亡的动物(也有可能是模拟动物的生、死状态),这种设计削弱了现场的刺激与紧张感。第三个阶段为6~7世纪,此时的银盘上动物数量和种类增多(图14,右),强调图像的轮廓,鎏金位置为银盘的背景而非图像主题。[35]据笔者观察,帝王二分之一头像造型在萨珊晚期较为普遍,5世纪左右是二分之一与四分之三的造型并存期,在埃德曼教授划分的后两个时期,被猎捕的动物始终为2或2的倍数,这也从侧面印证了祆教神话中原型数字“2”的影响。不管在哪个阶段,萨珊时期的狩猎活动表演意味变得强烈,君王以居高临下的姿态猎杀不同的动物,并最终取得胜利,无论统治者采用何种武器,其艺术呈现的最终目的都是为了宣扬国王政绩。统治者势在必得的胜利也是个人魅力和国运亨通的象征,其背后蕴含着国王的魅力权威、正统权威与传教需求,而原先早期庄严的象征意味逐步消失。

图14 鎏金银盘,左:帝王猎豹图,4世纪,俄罗斯冬宫;右:库思老一世狩猎图,7世纪,个人藏品

2.狩猎图的影响

波斯狩猎图像的传播对东、西方的装饰艺术产生了积极影响。中国青海都兰遗址中出土了名为“红地云珠吉昌太阳神”的织锦,织锦上的骑驼射虎图、人兽搏斗图还有翼马图均具有古代萨珊波斯—粟特的装饰风格,这三种图像是萨珊与粟特时期流行的题材。骑驼的图像见于萨珊时期的巴赫拉姆与美女阿扎迪(Azadeh)猎杀瞪羚的场景中,《列王纪》中专门有一节记载了“巴赫拉姆与琴女在猎场”[36](图3)的故事,这个主题也是萨珊及以后各政权多种艺术媒介中的流行题材。这些题材先是被中亚粟特借用,然后传至中国。如北朝虞弘墓的石椁图中就有人狮搏斗图(图15)、骑单峰驼的草原民族射狮图(帝王狩猎图的变体形式)以及翼马图等。虞弘是信奉祆教的中亚鱼国人,其石棺上的图像内容与程式、艺术风格甚至宗教渊源,包括其中的头光、脑后飘带、各种鸟兽等造型,均具有萨珊波斯和粟特艺术的明显影响,也多沿袭了祆教的象征意味。尽管虞弘墓的图像内容主要归因于入华的粟特人,但是在北朝以后,萨珊、中亚与中国之间在文化上的互相影响已被学术界所公认。以上出现的狩猎图主角并不限定于帝王,大多数是作为陪衬而出现,这说明了中国对外来元素的借鉴与创新。

图15 人狮搏斗图,虞弘墓石椁石刻局部线描,北朝,杨静绘制

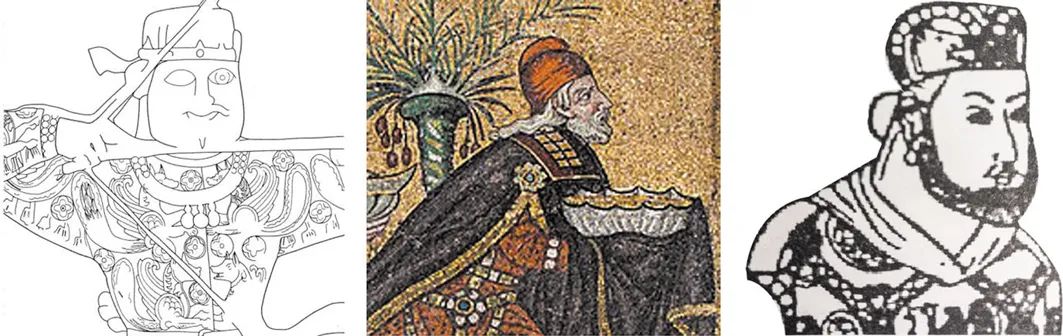

塔克-伊·布斯坦石窟中的森穆夫图案、单一动物(动物或为鸭子或为鸟,帝王身上的联珠动物)以及帝王的帽子(或头饰)图像,还可以从更大的空间内加以考察。前者在同时期拜占庭的纺织品上并不鲜见,不过宗教意义已经消失;而联珠动物纹还出现在意大利圣维塔莱(San Vitale)教堂(6世纪)查士丁尼一世的服装上。与塔克-伊·布斯坦同时期的拜占庭马赛克狩猎图(伍斯特艺术博物馆藏),不管从造型方式还是细节,均可以看到萨珊艺术的影响。中亚与新疆的纺织品、壁画上也有发现。这里的帽子(或头饰)造型与银器上的差别很大,与撒马尔罕大使厅的波斯使臣帽子很像。莫德教授(Markus Mode)从帽子中找到线索将猎猪图的帝王推测为萨珊的末代帝王伊嗣俟三世。[37]不过此造型的帽子在意大利拉文纳新圣阿波利纳尔教堂(Basilicadi Sant'Apollinare Nuovo,6世纪)壁画中也有出现,其上有三位自东方而来的大祭司作敬献礼拜状,头上戴的就是此类帽子。西方有学者认为,这些大祭司戴着彰显东方身份的无边便帽,其目的是为了表达东方的密特拉教向基督教的臣服。如果以这个作为身份参考的话,就给塔克-伊·布斯坦猎猪图中的帝王身份蒙上了一层神秘的面纱。若从时间先后看,也不能完全排除萨珊的工匠从拜占庭教堂里获得了灵感。一个帽子造型(图16)给三者之间的艺术影响增加了证据。

图16 帽子造型,左:猎猪图中帝王帽子造型,7世纪末;中:新圣阿波利那尔教堂萨珊大祭司帽子造型,6世纪;右:撒马尔罕大使厅波斯使臣帽子造型,7世纪

从服装来看,贵重纺织品上的装饰图案具有一定的象征意义(如财富与声望等),某种程度上是一种政治与宗教的符号。从中亚和新疆塔里木盆地的考古发掘看,它们的使用并没有限定为皇室环境,说明此类图案已经成为丝绸之路上代表身份地位的一个标识性图案。装饰艺术以萨珊波斯为起点,东西方之间已经开始了装饰艺术的融合与创新。但是,萨珊波斯的装饰艺术在东西方之间的传播以不同的形式进行,它对拜占庭帝国的装饰艺术造成的影响是基于国家政治与意识形态层面的互动,这可以从类似装饰图案在教堂、宫殿中的出现作为参考;而它在东方的传播则以经济层面为主,主要是被粟特商人团体带动的。

通过以上对萨珊时期帝王狩猎图的分析,我们可以看出狩猎图的造型主题源自古代两河流域、古波斯和帕提亚,它们之间有一定的承继关系。在亚述艺术中,帝王狩猎图以帝王与猎物的近距离厮杀搏斗为主要表达方式,强调了王权意识。这一主题传播到了伊朗之后,古波斯史诗、宗教信仰的融入,扩展了狩猎图的内涵,促进了艺术造型显著变化。萨珊时期的狩猎图已经摆脱了古波斯早期的单纯感,一些微妙且具有象征意义元素的加入,使得狩猎图更像一个巨大的表演“舞台”,一个包罗万象的“符号”。狩猎图作为一个包涵各种寓意的“符号”,它可以出现在相对私密的皇家狩猎园内的石雕上,也可以使用在相对公开的重大宴席或作为外交礼物的银盘上,不管以何种方式出现,其意图都包含有对王权力量的强调和宗教信仰的宣扬。作为晚期萨珊艺术到伊斯兰艺术之间的桥梁,塔克-伊·布斯坦石窟雕刻和萨珊银盘上的帝王狩猎图不仅再现了帝王的王权力量和宗教信仰,还包涵有帝王的超然属性、王室风范、政治意图以及世俗间的喜悦等,这给后继各政权在运用此主题时提供了更多的想象空间。经过萨珊艺术的改造,头戴日月冠冕、脑后飞扬飘带的萨珊君主与猛兽搏击的图像显然成为萨珊艺术的重要象征符号。