公元1~7世纪罗马帝国与波斯帝国统治模式的起源、演进与对抗机制论析

龙沛

内容提要:罗马波斯体系是公元1~7世纪中东地区居于主导地位的国际体系,而“地中海大一统国家”和“西亚大一统国家”是古代罗马帝国和波斯帝国的主要统治形态和追求目标。由于两大帝国均十分重视环东地中海地区的经营和统治,双方围绕西亚和东地中海地区霸权爆发了持续近700年之久的“罗马波斯战争”。罗马帝国和波斯帝国均具有较明显的普世帝国特征,但二者在帝国统治模式、地方忠诚、族群认同和文化整合上存在显著的差异。罗马—拜占庭帝国和帕提亚—萨珊帝国在长期的冲突交往中均意识到了对方与己方主体文明的异质性、族群认同的跨界性和帝国实力的均衡性,并在较长历史时期中保持了有限战争与外交手段交替使用的战略决策。而7世纪初罗马波斯关系的失控和全面战争的爆发则标志着古典时代东西方普世帝国兼容统治机制的崩溃与转型。

关键词:罗马波斯体系 大一统国家 统治模式 对抗机制

作者简介:龙沛,西北大学中东研究所讲师,西北大学文化遗产学院博士后

时至今日,西方古史学界关于古典时代罗马帝国和波斯帝国统治模式(Ruling Patterns)的讨论已经十分丰富。[3]然而,对罗马和波斯帝国的治理理念和“天下”观念进行详尽深入的对比性研究的成果尚不多见。其原因在于,罗马帝国和波斯帝国(阿契美尼德王朝)在时空上似乎不存在可以进行横向对比的统一框架。但我们如果把阿契美尼德王朝之后统治伊朗的帕提亚王朝和萨珊波斯帝国纳入“波斯帝国”的广义文化语境之中,则会发现“波斯帝国”式的大一统国家从未淡出伊朗高原乃至整个西亚地区的历史舞台,并且在近700年的时间中构成与罗马—拜占庭帝国平分古代欧亚大陆西部文明世界的“东西对峙”格局。著名历史学家威廉·H. 麦克尼尔(William H. Mcneill)在其代表作《西方的兴起:人类共同体史》中将公元前500~1500年的时段称为“欧亚文明均势”时期。[4]仔细考察这一时段便会发现,其中公元1~7世纪由罗马—拜占庭帝国和帕提亚—萨珊帝国主导的“罗马波斯时代”和之前及之后的历史时期相比,其均势—对抗性结构延续时间的跨度不仅长达7个世纪,而且在两极权力的地缘空间分布上也更加稳定,因而具备对之进行长时段横向对比研究的可行性。现代学界对于罗马—帕提亚关系、罗马—萨珊关系和拜占庭—萨珊关系的研究已经达到相当深度,[5]但对于罗马波斯体系这一古典时代后期至伊斯兰教兴起前夜在西亚和东地中海区处于主导地位的文明和国际关系体系,相关学者始终未能将其作为一个整体加以详尽的归纳性考察,这不能不说是一大遗憾。[6]实际上,“罗马波斯体系”及其历史演变构成了连接中东希腊化时代和古典伊斯兰时代的必要文明环节,必须从宏观文明演进和帝国统治模式层面加以考察。笔者认为,研究罗马帝国和波斯帝国两大帝国分治中东之国际体系的演变和对抗机制,可以为评估两大古典帝国的文明形态和交往冲突机制提供较为客观有效的分析框架,并可在一定程度上解决罗马波斯战争(Roman-Persian Wars)、伊斯兰文明兴起和古典时代向中世纪过渡等诸多学界聚讼纷纭的“历史难题”,同时为现代中东国家治理、边疆战略和族际关系调控提供可贵的历史镜鉴。

国外学界对1~7世纪的罗马波斯关系研究成果丰硕,但主要集中在3~7世纪的古代晚期(Late Antiquity)。比特·蒂格纳斯(Beate Dignas)和恩格尔伯特·温特(Engelbert Went)合著的《古代晚期的罗马和波斯:邻居与对手》、[7]艾维尔·卡梅伦(Averil Cameron)在《古代晚期与早期伊斯兰研究》第三卷中撰写的《拜占庭与早期伊斯兰时代的近东:国家、资源与军队》以及詹姆斯·霍华德-约翰逊(James Howard-Johnson)的代表论文集《东罗马、萨珊波斯与古典时代的结束:基于史料的历史研究》[8]是西方学界系统考察罗马波斯战争与古典世界结束之关系的代表性成果。在史料编纂方面,迈克尔·H. 道强(Michael H. Dodgeon)、萨缪尔·N. C. 刘(Samuel N. C. Lieu)和乔弗里·盖特利克斯(Geofrey Greatrex)合作完成的《罗马东方边疆与波斯战争(226~363年):纪录片历史》[9]及其续编《罗马东方边疆与波斯战争(363~630年):纪录片历史》[10]是对3~7世纪罗马波斯战争所涉及文献史料进行的汇编。这两部著作尽可能地收录了涉及3~7世纪罗马波斯战争的各种希腊罗马和早期拜占庭文献,可以说是对3~7世纪罗马—拜占庭帝国与萨珊帝国战争最详尽的研究成果,具有较高的参考价值。但是总体而言,对古代晚期罗马波斯关系的研究长期由于史料和原始文献的缺乏而难有大的突破,尤其是缺少结合罗马—拜占庭史料、叙利亚史料、亚美尼亚史料和波斯史料与阿拉伯史料进行的综合研究。[11]此外,相关学者的古典学和文献学学术背景导致其缺乏政治学和国际关系理论的辅助,因此难以在这一领域出现史料和理论功底均十分扎实的学者。如果仅仅局限于分析某一段时间内的罗马波斯关系,难以呈现和揭示1~7世纪两大帝国碰撞、接触、交往与冲突的总体规律和趋势。

从两大帝国的地缘结构看,罗马波斯战争是地中海和西亚两大帝国板块在中东发生的冲撞,但罗马和波斯帝国在帝国演进历程、天下观念和族群治理模式上的差异决定了双方自我定位、身份认同以及对外战略目标的不同。20世纪英国历史学家阿诺德·J. 汤因比(Arnold J. Toynbee)在其代表作《历史研究》(A Study of History)中将“大一统国家”(Universal States)作为文明演进的核心分析单位之一。[12]如果将“大一统国家”理论应用于罗马—拜占庭帝国和帕提亚—萨珊帝国,那么可以认为两者均在不同程度上经历了各自的“大一统国家”阶段。另外,“罗马帝国”和“波斯帝国”在大一统国家的稳定性、持久性和可复制性上也有着较明显的分野。本文旨在通过考察罗马帝国和波斯帝国演进历程,阐述双方迥然不同的天下观念与族群生态形成的深层次原因,以及双方调控族群关系与对外战略背后的逻辑根源及相应的利弊得失。笔者认为,考察罗马帝国和波斯帝国的起源演进历程及冲突机制有助于阐释古代世界大一统国家与大一统教会(Universal Church)、帝国治理与族群认同之间的复杂互动机制。我们可以认为,“地中海大一统国家”和“西亚大一统国家”是古代罗马帝国和波斯帝国的主要时空统治形态和追求目标。而地中海板块与西亚板块在东地中海区域的重合决定了两种帝国形态具有弱兼容性和强冲突性的交往特点,其主要表现形式便是持续近700年之久的罗马波斯战争。通过考察古典时代罗马人和波斯人的“天下观”可以窥见,罗马帝国和波斯帝国均具有不同程度的普世帝国情结,但双方在帝国治理模式、地方忠诚、族群认同和文化整合上也存在显著的差异。[13]本文拟从罗马帝国与波斯帝国体系的起源、演进和帝国统治模式出发,对1~7世纪罗马和波斯在交往冲突过程中帝国观念、族群认同与战略决策的互动机制进行尝试性解读,并在此基础上揭示古代世界帝国扩张与争霸关系的宏观制约因素与总体演进规律。[14]本文的研究维度主要从帝国统治模式角度展开,罗马波斯帝国的统治模式既包括各自帝国早期阶段的形成和扩张机制,也包括帝国稳定及衰亡阶段对治下不同族群和教派的治理模式以及在以上两大因素影响下的帝国天下观念与对外战略选择。故在正文部分以帝国演进机制、族群—宗教治理模式以及天下观念和对外战略三个部分展开论述。

一 罗马—拜占庭帝国与帕提亚—萨珊帝国演进机制的异同

“地中海大一统国家”与“西亚大一统国家”是罗马—拜占庭帝国和帕提亚—萨珊帝国努力实现并力图维持的帝国秩序形态。而理解两种帝国秩序冲突的根源,必须考察“地中海大一统国家”与“西亚大一统国家”分别是如何起源和演进的。汤因比曾将不同“大一统国家”在形成机制、统治模式和地方忠诚上的异同归因为两大要素:“大一统国家征服的速度”以及“被征服社会先前的历史”。而罗马—拜占庭帝国和帕提亚—萨珊帝国由于其时空的相对同时性和各自的帝国/王朝承继关系,因而为验证汤因比理论的适用性提供了较好的“横向对比”和“纵向演进”兼备的双重理想模型。从国家构建上看,罗马帝国由城邦缓慢扩张为帝国,而波斯帝国(阿契美尼德王朝)则是游牧民定居之后,再由王国迅速扩展为帝国。[15]罗马从建立共和国至统一地中海用时接近500年,而波斯阿契美尼德王朝和萨珊王朝均在10年时间内取代原宗主(分别为米底王国和帕提亚帝国),并迅速成为新一代西亚大帝国。即使是扩张速度较慢的帕提亚帝国,从建国到扩张至两河流域所用时间也仅为100年左右(前247~前141年),[16]远比罗马吞并地中海所用时间少。从帝国形成的速度和周期来看,波斯帝国比罗马帝国要快得多。因此和罗马帝国相比,波斯帝国的扩张往往难以细分为几个渐进的阶段,而阶段性和渐进性是罗马帝国演进的显著特征。[17]

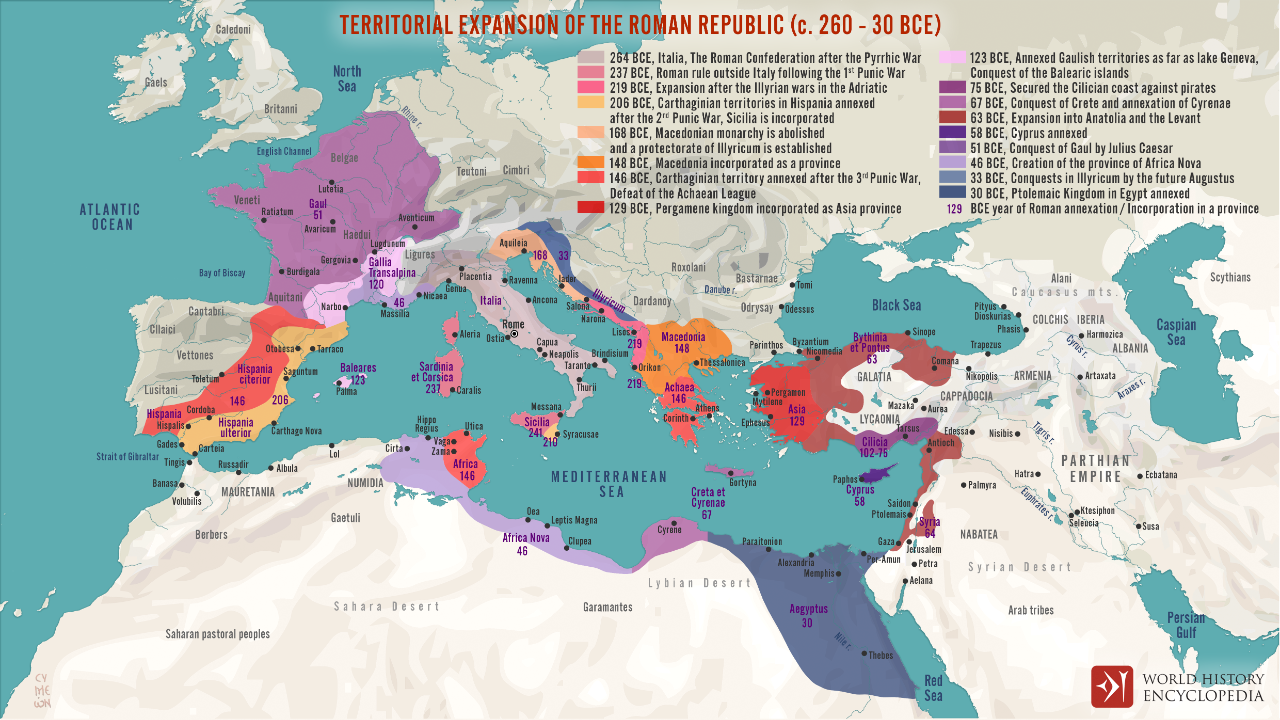

罗马共和国时期的领土扩张(约公元前260年-公元前30年)

罗马共和国时期的领土扩张(约公元前260年-公元前30年)

按现代学者的通行意见,罗马的扩张一般分为四个阶段,即“拉丁姆平原期”、“亚平宁半岛期”、“西地中海期”和“全地中海期”。在罗马扩张的前三个阶段,罗马都只能算是区域性霸国,只有到“全地中海期”,罗马才具有了地中海大一统国家的基本特征。[18]而罗马和波斯的帝国形成周期的快慢,根源在于地中海和西亚文明环境的异质性。地中海文明环境的核心特征是城邦林立,[19]而西亚文明环境的核心特征是大一统帝国的周期性更迭。罗马从城邦扩展为帝国,所需克服的困难和阻力似乎远远大于波斯。一是因为在地中海世界(除埃及外),大一统国家几乎没有“先例”可循:在罗马帝国之前,无论是雅典、斯巴达还是迦太基,都未能形成跨区域的稳定的统一国家和等级制帝国秩序。尤其是城邦公民权的限制使得号称“雅典帝国”的提洛同盟(Delian League)徒有虚名,这些城邦联盟始终无法上升到更高阶段的政治形态。而亚历山大帝国对东地中海区域的统一基本来自对波斯的征服,而非“科林斯同盟”(Corinthian League)自身在政治结构上的“升华”。[20]二是因为,从观念上看,地中海地区大一统国家的形成需突破城邦国家“小国寡民”的身份认同,形成统一的跨城邦的世界公民身份观念。相比之下,波斯帝国的建立只需在继承前朝旧制(巴比伦帝国和亚述帝国)的基础上进行变更或改良,便能再次将西亚广大地区统一在一个帝国之下。而被波斯征服的地区只需纳款投诚,便可以原封不动地保留其传统制度与文化。因此,正是地中海和西亚文明环境的差异决定了罗马帝国和波斯帝国演进历程的根本不同。

理解罗马和波斯两种“大一统”或普世帝国形态的差异,有必要阐释为何罗马需经历四个漫长的扩张阶段,并在每个不同阶段中不断调整自己对被征服地的政策,才能缓慢扩张为一个囊括全地中海区域的大一统国家。如前述,地中海与西亚地区在文明环境上的根本差异为城邦意识及其形态的根深蒂固。为与地中海地区流行的城邦观念相区别,笔者将西亚地区流行的国家观念称为“王朝观念”。“城邦观念”与“王朝观念”的区别在于,前者具有强烈的平等性和反权威特征,[21]后者则倾向于顺从和依赖以王朝家族为依托的权威统治,具有明显的“家产制”(Patrimonial)特征,这也是“城邦”与“王国”特征的根本区别所在。从外部来看,城邦是一个完全独立自主的个体,对凌驾于其上的任何权威都无法适应和顺从。因此,城邦国家的特点可以概括为“对内民主(Inner Democracy),对外自主(Outer Autonomy)”。由于“对内民主”,因此城邦国家的统治者难以在不经过民众同意的情况下将国家拱手让人。民主制的运行机制使对外主张依附强权的统治者可能被主张独立的强硬派竞争者推翻。概言之,这样的内部治理机制使得一个城邦始终难以屈从于另一个城邦,城邦联盟难以发展出稳定的等级制帝国秩序。[22]而一旦城邦同盟的平等性和自主性遭到削弱,同盟成员的反抗和同盟自身的解体便随之而来。比如伯罗奔尼撒战争中提洛盟邦对雅典的反叛便是古典城邦与帝国观念互斥最有力的证明。[23]

而西亚的王朝国家与此恰恰相反,其特征是“对内专制(Inner Despotism),对外服从(Outer Obeisance)”。[24]这样的政治形态使得王朝家产制观念可以轻易地凌驾于人民国家观念之上,从而极大地减小了大一统国家建立的阻力。[25]古代西亚文明也曾经历城邦林立的历史阶段,但在新亚述帝国数百年的铁血征服之后,王国和君主专制整体已发展为当地最普遍的政体形式,完全独立自主的城邦在之后的近东历史的大部分时期难觅踪影。与之相反的是,王朝统治和等级制政治体自古埃及和阿卡德王国时期便已深深根植于近东政治理念与实践之中。[26]由于广大有产民众被排斥在权力中心之外,因此由军事征服导致的政权更迭不需取得民众的普遍认可和同意。波斯阿契美尼德王朝统一西亚的过程,实际上就是通过军事手段逐个击败西亚各王国统治者的过程,这也得益于亚述时期对近东城邦体系的系统摧毁。[27]与此同时,希腊化和罗马帝国时期中东城邦体制有所复苏,[28]但这一时期主要由希腊—马其顿裔军事定居者和罗马公民建立的城邦与海外殖民城市,更多是巩固王朝和帝国统治的手段而非对古典城邦政治理念与实践进行的空间移植。[29]希腊化时期城邦体制在中东的“复兴”导致帕提亚帝国的扩张速度相对较慢,最终由于罗马东扩至近东而止步于两河流域。帕提亚人可以在塞琉古势力衰退后迅速地制服伊朗高原,但帕提亚人在两河流域的扩张和统治则经历了较长时间的反复(前141~前111年)才得以彻底稳定下来,[30]其原因在于两河流域有众多完全自主的希腊化城市和半独立王国需要帕提亚人“逐个对付”。[31]而萨珊王朝能够迅速推翻帕提亚王朝建立帝国,则是因为至帕提亚王朝后期,两河流域的希腊城市已经大部分衰落或被“同化”,[32]因而萨珊王朝对帕提亚王朝的取代又成为西亚历史上传统的家产式的“改朝换代”。可以说,在古代西亚历史上,除青铜时代和早期铁器时代城邦体制仍然兴盛外,王朝国家的更替是当地历史演进的主导形态。由于西亚各王国的权力都掌握在国王和少数教俗贵族手中,因此政权的更迭仅仅是统治上层的更迭和权力关系的调整。西亚大一统国家迅速建立的秘诀在于,政权的合法性系于王朝家族的荣辱,普通民众无法掌握国家的命运,因而短期的军事征服可以立即产生新帝国和新王朝。[33]

与波斯帝国相比,罗马帝国的早期阶段缺乏西亚的家产制王朝观念和君主制大一统帝国传统,因此需要“另起炉灶”,重新摸索一套突破古典城邦观念局限并构建大一统帝国的扩张模式和统治政策。笔者认为,罗马帝国的形成和拜占庭帝国的延续,是罗马—拜占庭帝国构建的两个不同阶段,而这两个阶段在所需克服的阻力和可资利用的观念资源上都存在较大的区别。在罗马帝国形成阶段,大一统帝国构建所需克服的阻力主要来自古典城邦观念的反等级制传统,而可资利用的文化资源则主要来自古罗马人的本土殖民(有别于希腊城邦的海外殖民)传统以及东方希腊化世界的君主崇拜。罗马共和国在地中海世界的早期扩张过程中充分利用了自身的本土殖民传统,并从中构建出迥异于希腊城邦同盟的罗马—拉丁同盟(后期演变为罗马—意大利同盟),由此决定了罗马共和国极为特殊的扩张和统治方式。具体来看,罗马共和国发展到罗马帝国的过程,主要采取的扩张模式和统治手段为“订立盟约”和“海外殖民”,并辅以“强制外交”和“遗嘱继承”。“订立盟约”主要发生在“拉丁姆平原期”和“亚平宁半岛期”,主要对象是与罗马相似的意大利各城邦国家。被征服的意大利城邦通过与罗马订立盟约,成为罗马人的“意大利同盟者”(Socii Latini),而意大利城邦通过在战时提供兵源换取其自治权。罗马和意大利城邦的同盟关系尽管不是完全平等的,却能够突破希腊城邦同盟的局限性,成为罗马对外扩张的坚强后盾,其原因在于罗马在其早期扩张阶段较为尊重意大利城邦,给予其自治权,以及在战争中罗马—意大利同盟并肩作战带来的身份认同和利益均沾。而“海外殖民”则是罗马从“西地中海期”开始并贯穿到“全地中海期”的独创政策,其内容即在被征服土地上由罗马人和意大利人进行移民建立新城,从而把罗马—意大利同盟模式从亚平宁半岛扩张到西地中海的高卢南部、西班牙和北非的迦太基故地。在罗马扩张后期,退役老兵的安置逐渐取代城市移民成为“海外殖民”的主要形式,但通过移民传播拉丁—罗马文化在本质上则是相通的。

在罗马经略东地中海地区的过程中,出现了两种新的扩张方式即“强制外交”和“遗嘱继承”,这是由东地中海地区希腊化王国和城邦交错分布的政治格局所决定的。与经略西地中海期间和迦太基的长期鏖战不同,罗马在对东地中海的征服过程中充分利用了希腊化世界的内部矛盾,从而以较少的决定性战役和强制外交相互配合实现了在东地中海的霸权扩张。[34]在东地中海扩张期,罗马针对希腊城邦和希腊化王室的不同特点进行外交控制和分化,先后击败马其顿王国和塞琉古王国,并与小亚细亚的帕加马王国、埃及的托勒密王朝等亲罗马的希腊化国家形成特殊的“依附”(Client)与“庇护”(Patron)关系,从而为亲罗马的希腊化王国以“遗嘱继承”的方式将国土赠予罗马(或被罗马以各种手段“合法”吞并)创造了条件。[35]实际上,罗马共和国在东地中海地区扩张过程中,充分利用了希腊化王国与城邦并存的特点和元老院的集体外交职能,将罗马打造为地中海世界国际关系的合法调停者、仲裁者乃至外交规则的制定者。[36]罗马的“强制外交”主要通过征服战败国的领土、削减其军力和财政惩罚来削弱其再次崛起并挑战罗马的能力,[37]并在必要的时候以第三方仲裁甚至单边吓阻的方式慑止敌国在第三国的军事行动。罗马人将自身独特的外交和法律观念(尤其是继承法)应用于地中海世界国际关系中,通过灵活运用“强制外交”和“遗嘱继承”等柔性手段发挥出了传统军事手段所不具备的霸权扩张功能。[38]罗马对东地中海的征服虽然使其军事阻力大幅度减小,但却带来一个新的问题,那就是东地中海领土与治理结构的碎片化。在东地中海地区(尤其是小亚细亚和叙利亚),罗马殖民城市、罗马行省与大量地方世袭贵族、袖珍王国及传统希腊化自治城市的并存和交错分布使得当地矛盾丛生。[39]米特里达梯战争结束后,罗马在东地中海地区加快了行省建设和海外殖民的步伐,其目的即推动东地中海地区的“罗马化”,以对抗帕提亚帝国对罗马东地中海地区的渗透和扩张。[40]而由于亚历山大东征后东地中海地区的希腊化和城市化以及后来的“罗马化”,帕提亚帝国西扩的速度随着越来越靠近地中海而逐渐减缓,最终止步于幼发拉底河,从而形成了罗马和波斯平分西亚的政治格局。

在罗马共和国扩张为罗马帝国的过程中,公民权身份的突破和扩展是罗马得以维系被征服地区政治忠诚和文化认同的关键性举措。尤其是在同盟战争结束后,罗马公民权和意大利城邦拉丁公民权界限的消失与海外殖民扩张一起,极大地推动了整个地中海世界的罗马化进程。至罗马帝国建立时,一个以意大利和罗马城为中心,以地中海各行省上层精英和自治殖民城市为支柱的“城邦联盟型”帝国初步形成,而共和制瓦解后由军事独裁制演变而来的元首制使一个凌驾于地中海各大城市联盟之上的专制政府出现,从而使得跨越古典城邦界限的地中海大一统国家最终得以形成。考察罗马帝国的形成过程可以发现,罗马在“亚平宁半岛期”、“西地中海期”和“全地中海期”的扩张中交替运用各种非军事手段辅助军事征服,使得被征服地区以循序渐进的方式被纳入以罗马为中心的城市联盟体系和以罗马公民权为核心的身份认同体系之中。[41]罗马扩张的渐进性和手段的多元性互为表里,残酷的军事征服(包括平叛后的毁城重建)和柔性的外交手段并用,在扩张过程中逐步实现了对城邦国家形态的克服和超越,从而形成了历史上第一个地中海大一统国家。另外,罗马在征服东地中海希腊化世界的过程中,也受到希腊文化以及近东王权观念和宗教传统的强烈冲击。尤其是希腊化王国的君主崇拜、晚期希腊哲学和各种近东密教仪式,[42]无形中为罗马帝制构建提供了古典城邦和罗马共和传统所无法提供的合法性资源。从第二次布匿战争中小亚细亚本土崇拜的输入,到庞培征服东方后获得“大帝”(Magnus)称号,至奥古斯都建立罗马帝制时,东方的君权神授观念、宗教传统和家产制原则已经全面渗透罗马统治阶层,[43]并与宣扬世界公民观念的斯多葛派(Stoicism)晚期希腊哲学一起成为罗马普世帝国认同构建的重要文化资源。

而从西亚和近东历史发展进程来看,罗马地中海帝国的建立在继承亚历山大帝国和希腊化国家版图的同时,也进一步侵蚀了传统的西亚国际秩序。[44]由于西亚的小亚细亚、黎凡特地区是罗马帝国地中海领土不可或缺的组成部分,罗马帝国的存在势必从外部影响甚至决定帕提亚—萨珊帝国在西亚的统治模式。[45]由于前伊斯兰时期伊朗高原腹地城市的发展相对落后,帕提亚—萨珊帝国只能继续选择文明发育相对成熟的两河流域作为政治中心,这便导致了帕提亚—萨珊帝国政治中心相对于其版图中心严重偏西,而由此进一步造成波斯的西部安全疆域严重不足。[46]不仅如此,由于无法获得阿契美尼德王朝时期东地中海诸省的财税支持,以及两河腹地农业经济在战时的脆弱性,帕提亚—萨珊帝国建立中央集权体系的努力便缺少稳定的经济支持(即使是萨珊帝国的集权也是有限的[47]),从而助长了东部高原腹地各大封建贵族的尾大不掉之势。从帝国的社会构成来看,罗马帝国可以看作由各行省自治城市精英为纽带、以君主和元老贵族为金字塔顶构成的层级庇护关系的混合体,代表了罗马时代地中海世界政治文化的核心特征。而帕提亚—萨珊帝国则是王朝国家与封建贵族主义的结合物,其政治传统来自对古代近东帝国遗产和印度—伊朗人氏族部落观念的综合。如果说亚历山大东征标志着传统西亚大一统文明秩序的暂时解体,那么罗马帝国则完全实现了将东地中海地区从西亚传统秩序中剥离出来纳入地中海大一统秩序的历史进程。由此已经可以初步看出,地中海大一统帝国与西亚大一统帝国两种秩序在西亚表现出明显的互斥性和冲突性。帕提亚—萨珊帝国无论是出于自身生存的现实需要,还是恢复阿契美尼德王朝时期西亚大一统秩序的理想考虑,都必然要求从罗马—拜占庭帝国东地中海领土上打开突破口。[48]对帕提亚和萨珊王朝而言,即使无法征服罗马东地中海领土,也会尽可能在条件允许时以掠夺性作战和控制缓冲国的方式侵蚀罗马帝国的东地中海霸权,并通过掠夺性战争弥补自身在财税和人力资源上的不足。而从罗马一方来看,帕提亚—萨珊帝国在两河流域的腹地屡屡成为罗马用兵的对象,但却始终不能被罗马征服,其原因除军事经济能力和地缘政治考量的限制外,还在于两河流域至黎凡特地区本地族群生态的复杂性以及当地民众对帝国认同的多元性。[49]因此,有必要在接下来分析族群认同对罗马与波斯在西亚帝国治理和彼此冲突交往中扮演的角色及其作用。

二 罗马帝国与波斯帝国族群—宗教治理模式的差异

罗马帝国和波斯帝国虽然都是古代世界由城邦或王国发展到帝国阶段的典型产物,并且在相当程度上均具备“大一统国家”特性。然而,两大帝国在文明起源环境、帝国扩张战略和族群治理理念上均存在较大的不同,并由此导致两大帝国及其继承帝国(拜占庭帝国、帕提亚—萨珊帝国)迥然不同的“天下”观念与彼此认知。从时间上看,罗马人(作为拉丁人的一支)和波斯人(作为印度—伊朗人的一支)分别作为印欧语系东西分支的重要组成部分,在公元前11~前9世纪分别进入亚平宁半岛和伊朗高原定居,并在公元前7世纪形成了规模不等的农业部落(波斯还有游牧部落)和早期城市据点(如罗马城的建立和波斯人对新埃兰王国既有城市如安善的征服和统治)。[50]但是后来的事实则是波斯人在公元前6世纪中叶后的数十年间迅速建立了横跨欧亚非三洲的阿契美尼德王朝,而罗马的扩张及帝国的最终建立则花费了数百年的时间,直到公元前夕才基本完成对整个地中海世界的征服。罗马帝国与波斯帝国的构建在时间成本上的巨大差异是两大帝国形成截然不同治理模式的重要原因,其背后则是地中海和西亚地区帝国建立周期频率的巨大差异,而帝国周期率的快慢必然影响到两个帝国完全不同的族群治理理念。

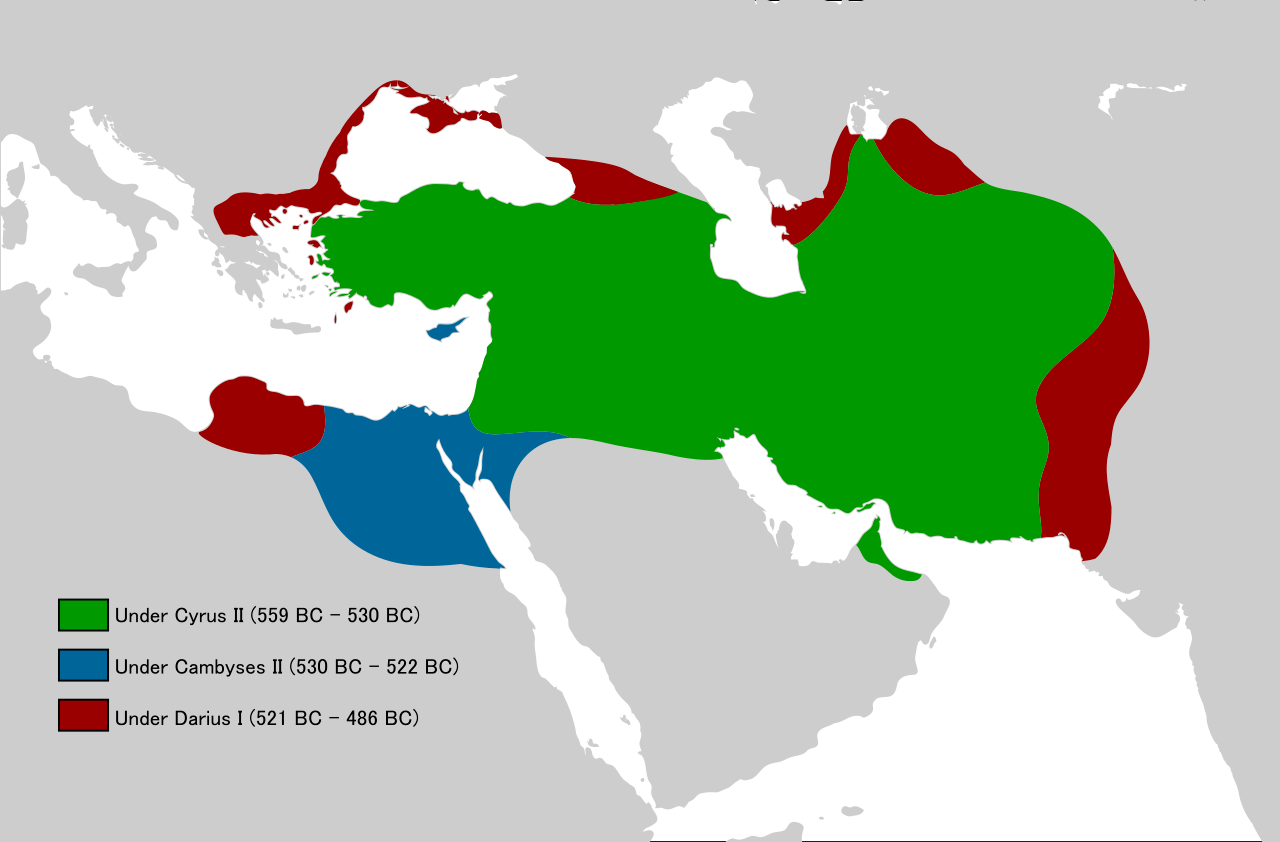

阿契美尼德王朝领土扩张进程

阿契美尼德王朝领土扩张进程

与罗马在数百年的扩张中形成的牢固的依赖盟友、地方贵族和行省精英的体制化统治模式相比,波斯帝国的统治模式更多是在西亚原有各王国行政机构和族群社会的基础上建立一套顶层“监领模式”,即由波斯人作为行省总督和军事长官统治由数十个行省覆盖的辽阔疆域。[51]这样的统治模式和伊朗民族宗教——琐罗亚斯德教的非扩张性[52]共同导致的结果便是,波斯帝国的统治并没有带来西亚各地族群认同的“波斯化”和帝国内部各族群认同的有效整合。[53]波斯帝国等级化、非接触的治理模式与罗马在扩张过程中不断整合非拉丁族群并将其融入罗马公民身份构建统一的罗马认同形成了鲜明对比。因此,罗马帝国和波斯帝国在族群文化整合程度上的巨大差异势必影响两大帝国与其治下各族群乃至周边民族的相互认知,从而形成罗马与波斯迥然不同的帝国治理模式和“天下”观念,进而影响到罗马波斯战争中双方军事动员效率和地方忠诚度的差异。如果综合考察前伊斯兰时期波斯三大帝国——阿契美尼德帝国、帕提亚帝国和萨珊帝国便可以发现,波斯帝国治理模式具有以本族统治阶层为核心、严格限制社会阶层流动和族群整合、给予少数族群高度政治宗教自治权利的特点。[54]以阿契美尼德王朝为例,阿契美尼德王朝虽然表面上在大流士改革之后实现了行省和军政分权的制度化,但在实际的操作中仍然遵循着以法尔斯(波斯人核心区)为中心,伊朗高原北部的米底和两河流域的巴比伦尼亚为第二环,伊朗高原以东地区和东地中海诸省为第三环的由近及远、由核心迈向外围的同心圆式的统治模式。[55]而波斯帝国的统治模式正是阿契美尼德王朝时期波斯人对自身和周边各族的“等级化”认知的具体实践。

关于阿契美尼德王朝波斯人的帝国治理理念和对其他族群的观念认知,公元前5世纪的希腊史家希罗多德(Herodotus)有着经典的描述:“在诸民族当中,离他们(指波斯人)最近的民族,受到尊重的程度仅次于他们本族;离得远一些,则受尊重的程度也就低些,以此类推,离得越远,受尊重的程度也就越低。这种看法的依据是,他们认为自己在各个方面比所有其他的人都要优越得多,认为其他人的居住地离他们越近,优越的程度就越高;因此居住地离他们最远的,也一定是人类中最低等的了……对于波斯民族而言,就像米底人一样,都采用这种循序渐进、阶梯式的管理和统治方法。”[56]由此可见,波斯帝国在阿契美尼德王朝时期已经形成了以本族统治者为核心,依地缘远近划分族群等级的帝国治理观念。这样的帝国治理模式导致波斯帝国内部各族群之间保持着等级化、清晰化的上下级关系和牢固的族群内部认同。[57]实际上,波斯帝国的等级化帝国族群关系构成了前伊斯兰时期波斯诸帝国的基本族群图景,并深刻影响到之后中东诸帝国的族群关系。阿契美尼德王朝的等级化“隔离治理”模式有利于构建井然有序的帝国内部秩序,但是无法加强帝国境内非波斯族群对帝国的文化认同。因此,阿契美尼德王朝尽管具有相对较高的军事动员效率,却极度缺乏较高的地方忠诚度和高效坚韧的立足于族群认同之上的统一军事体制,而这些缺陷在希波战争和亚历山大东征中都得到淋漓尽致的展现。[58]

而与阿契美尼德王朝相比,帕提亚王朝和萨珊王朝在疆域上全面退出东地中海区域,全力治理以两河流域和伊朗高原为核心的第二代“波斯帝国”。帕提亚和萨珊时期波斯版图的大幅收缩导致阿契美尼德时期非波斯人对波斯人的数量优势在一定程度上转化为波斯人(包括帕提亚人)对非波斯人(犹太人、阿拉伯人、亚美尼亚人等)的数量优势。统治族群与被统治族群比例的提升使得帕提亚王朝和萨珊王朝的统治稳定程度和阿契美尼德王朝相比大幅提高,延续时间也大幅加长,但这并没有从根本上改变阿契美尼德王朝以来波斯帝国“同心圆”式的“隔离治理”模式。帕提亚帝国和萨珊帝国尽管在中央集权程度上有着较显著的差异,但两大帝国均严格限制伊朗人与非伊朗人的族群整合并循序渐进地完成了伊朗民族文化的复兴和对塞琉古时代希腊文化的排斥,导致“希腊化”的遗产在伊朗高原最终消亡。[59]另外,帕提亚帝国和萨珊帝国治下的犹太人、基督徒等少数宗教民族团体延续了阿契美尼德时代的高度自治传统,两河流域的犹太社区和基督教聂斯脱利派更是在萨珊帝国时代迎来了它们在罗马帝国不可能享受到的繁荣发展局面。[60]帕提亚和萨珊时代的波斯人固守自阿契美尼德时代以来的隔离式帝国治理政策,虽然有利于保障帝国内部族群关系的相对稳定,但却不利于帕提亚—萨珊帝国的对外扩张。因为对非伊朗族裔文化整合的抵制在很大程度上降低了帕提亚—萨珊帝国的资源整合能力和军事动员效率,使得波斯无法充分利用国内少数宗教民族团体(尤其是犹太人和基督徒)和下层民众的军事力量。而后者所能提供的经济实力和人力资源正是以本族骑兵为主的帕提亚—萨珊军队所需的。[61]为了获得优质的农业、手工业人力资源乃至长于工程的步兵,帕提亚—萨珊帝国(尤其是萨珊帝国)只能对罗马—拜占庭帝国东方诸省进行掠夺性作战,并在虏获大量战俘之后立即撤出对方领土,这样的战略使得历代帕提亚—萨珊帝国统治者所宣示的恢复阿契美尼德王朝遗产的豪言成为一句空话。[62]实际上,正是由于帕提亚—萨珊帝国的隔离治理模式,波斯人限制于军事资源、动员体制和战略技术,始终难以对罗马—拜占庭帝国东方领土进行有效征服,这在600余年的罗马波斯战争中表现得尤为明显。[63]

反观罗马—拜占庭帝国的治理模式,则会发现罗马—拜占庭帝国更为重视族群文化整合,并由此获得了稳固统治地中海(尤其是东地中海)地区的强大生命力,从而能够长期抵抗亚欧各蛮族、波斯人和阿拉伯人的进攻。如前所述,早在罗马共和国向东地中海地区扩张过程中,罗马人综合使用强制外交、扶植地区代理人、遗嘱继承和海外殖民地建设等柔性措施辅助刚性军事征服,从而使得罗马帝国自建立伊始便形成了基于罗马文化认同之上的较高的地方忠诚度、较为通畅的社会阶层流动和军团—辅军模式的一体化军事体制。罗马共和国时期的希腊史家波里比阿(Polybius)在其著作《通史》(The Histories)中着力描述罗马是如何由一个意大利半岛国家发展成占领整个地中海的区域性霸国的过程,并指出了罗马人介于君主制和民主制之间的平衡政体是罗马得以取得成功的核心因素。[64]实际上,无论罗马共和国还是罗马帝国,在政治体制上均综合汲取了希腊城邦和东方帝国的优点,并在一定程度上避免了希腊民主制和东方君主专制的各自缺陷。[65]由于在政治体制和帝国扩张战略中对文化整合、阶层流动和精英权利的重视,罗马帝国在保障帝国内部各族群参政权利的同时也具备了较高的军事动员效率和较为高效的对外决策机制。另外,罗马对被征服民族的宗教文化采取全面吸纳、熔为一炉的政策,使地中海和东方各族神祇都进入罗马的“万神殿”(Pantheon)。[66]该举措的实质是罗马人通过“诸神混同”的方式将被征服民族的文化同化为多元一体的罗马文化,进而形成统一牢固的帝国认同。[67]而在这一过程中对罗马帝国文化融合政策持消极甚至反抗态度的族群则容易被视为罗马帝国潜在的反抗者和颠覆者。而在早期帝国时代,犹太人和基督徒对帝国文化融合政策的不合作态度使他们成为帝国统治最大的隐患。犹太人和早期基督徒虽然都深受“希腊化”的影响,但在某些关键领域(如皇帝崇拜)均不能很好地与帝国进行妥协。[68]尤其是反抗帝国文化融合政策的犹太人在罗马帝国中的“被动隔离化”地位对罗马东方诸省的帝国认同和战略安全构成了重大的“内部威胁”。[69]

由上可知,与罗马帝国的强制同化融合政策相比,帕提亚—萨珊帝国的“主动隔离”治理模式更能保障少数族群不受干扰的政治宗教自治权利,因而波斯帝国式的治理方式更容易获得其治下犹太人和基督徒(君士坦丁时代之前)的认同。由于罗马帝国和波斯帝国治理理念和族群整合程度的不同,犹太人在罗马波斯关系中对两大帝国的忠诚形成了强烈的反差。罗马帝国基督教化后,这又成为构建罗马—拜占庭帝国认同的新纽带,并在与波斯国教——琐罗亚斯德教在西亚的竞争中以其普世扩张性取得了相对优势地位(如亚美尼亚人放弃琐罗亚斯德教皈依基督教)。但与此同时,基督教化后的罗马—拜占庭帝国又进一步加强了对帝国境内非基督徒(尤其是犹太人)和基督教异端的不宽容和排斥。[70]不仅如此,基督教自身的教派分裂(一性派和聂斯脱利派)又大幅削弱了罗马—拜占庭帝国东方诸省的地方忠诚和帝国认同,成为对抗波斯人和阿拉伯入侵时随时会引爆的不稳定因素,并最终导致叙利亚至北非诸省在7世纪穆斯林征服后对基督教帝国的永久脱离。[71]由此可以看出,罗马—拜占庭帝国在不同历史阶段的帝国治理模式与波斯诸帝国始终一脉相承的各族群宽容自治相比,不管是在基督教化之前还是之后,都与波斯阿契美尼德王朝及其继承者帕提亚—萨珊帝国有着显著的差异,同时又各自“利弊皆有”。

三 罗马与波斯天下观念对帝国对外战略的形塑

在考察罗马与波斯帝国族群—宗教治理模式的差异之后,再来回顾罗马和波斯“天下观念”的异同,并分析罗马和波斯“天下观念”对罗马和波斯关系演进的能动作用。罗马帝国和波斯帝国的“天下观念”可以分别概括为“大一统的地中海”和“大一统的西亚”,但两者的内涵和实质并不完全相同。罗马帝国的地中海大一统结构和实践方式无论是在古代作家还是现代学者(如汤因比、皮朗等)的著作中都得到了较为丰富的反映和研究,[72]而古代波斯帝国的天下观念则较少被古代史家和现代学者所记载和讨论。罗马人在公元前1世纪末统一整个地中海地区之后,将地中海称为“mare nostrum”乃至“mare internum”,意即“我们的海”和“内海”,以强调罗马帝国治下整个地中海地区政治文化的统一性和地理结构的连通性。但众所周知,古典时代的地中海从文化上明显地分为以拉丁语主导的西地中海和以希腊语主导的东地中海两大板块。而考察罗马帝国的大一统观念,不能不分析由希腊、小亚细亚、黎凡特和埃及构成的东地中海板块对罗马帝国政治、经济、文化乃至东方战略(尤其是对波斯的战略)的意义。

从罗马—拜占庭帝国的演进历程来看,罗马帝国的“大一统地中海”其实经历了“古典地中海”和“基督教地中海”两个发展阶段,而东地中海地区在这两个发展阶段中均扮演了极为重要的政治、经济和文化角色。首先,从宏观上看,东地中海诸省构成罗马—拜占庭帝国疆域的必要组成部分,也是罗马地中海世界统一性的必要保证,而以以弗所(Ephesus)、安条克、凯撒里亚(Caesarea)和亚历山大里亚为代表的东地中海诸希腊化城市构成了罗马—拜占庭帝国东方统治的支柱和战略要地。[73]其次,东地中海地区在罗马帝国“古典地中海”阶段和“基督教地中海”阶段中均具有重要的文化地位。[74]由于东地中海地区作为希腊化世界的核心区,罗马帝国构建统一的希腊—罗马文化离不开东地中海希腊化精英的支持,[75]而安条克和亚历山大里亚则是罗马帝国早期基督教的重要发源地。[76]不仅如此,随着基督教在《米兰敕令》颁布后获得合法地位,耶路撒冷一改其犹太叛乱策源地身份,在君士坦丁大帝及其母亲海伦娜的支持下上升为罗马帝国的“圣地”。392年基督教成为罗马帝国国教之后,耶路撒冷继续被除尤里安(Julian, 361~363年在位)外的历代罗马—拜占庭统治者所尊奉,之后又成为与安条克、亚历山大里亚、罗马和君士坦丁堡并列的五大主教区之一。在穆斯林征服之前,耶路撒冷一直被认为是罗马—拜占庭基督教普世帝国不可或缺的一部分。而由耶路撒冷圣城地位带动的朝觐活动更是构建罗马—拜占庭帝国“基督教地中海”认同的重要纽带。[77]再次,从经济上看,东地中海诸省繁荣的商业经济和东方过境贸易构成罗马—拜占庭帝国财政收入的重要来源和组成部分。[78]而东地中海诸省也是3世纪危机后罗马帝国内部在经济和生产关系上仍然具有极大活力和发展空间的地区。最后,东地中海诸省是罗马帝国晚期被统治者重点经营的地区,并构成了拜占庭帝国的立国基础。[79]尤其是到5~6世纪后,叙利亚和小亚细亚东部(包括亚美尼亚)成了拜占庭帝国对抗波斯的战略要地和罗马—拜占庭帝国政治军事资源(为拜占庭帝国提供了大量的将军和士兵)的重要来源地,而埃及则自奥古斯都时代以来便是罗马—拜占庭帝国的粮仓。[80]

由上文可知,东地中海地区是罗马—拜占庭帝国不可或缺的组成部分,并在罗马—拜占庭帝国发展过程中重要性不断提升,东地中海地区无疑构成罗马—拜占庭帝国“地中海认同”的核心地理依托。后来的历史发展和现代历史学家(尤其是亨利·皮朗和古代晚期研究者)也证明,由穆斯林征服导致的罗马—拜占庭帝国东地中海霸权的碎裂是古典时代向中世纪时代转型的重要历史标志。因此,和公元476年西罗马帝国灭亡相比,拜占庭帝国东地中海诸省被穆斯林征服更具备打破古典地中海世界统一性的历史效应。而丧失叙利亚至埃及诸省的拜占庭帝国在之后的历史发展中日益向“希腊认同”转型而淡化“地中海”认同,则可以证明环东地中海地区对以罗马帝国和早期拜占庭帝国为代表的“第一代地中海帝国”延续、发展和内部认同构建的重要意义。[81]东地中海板块的另一特性是它与西亚板块的“部分重合性”,因此东地中海区域不仅是罗马—拜占庭帝国大一统观念形成的必要组成部分,也是古代波斯诸帝国对外战略诉求、实现大一统帝国抱负的核心地区,因此罗马帝国的“大一统地中海”理念与波斯帝国的“大一统西亚”理念在东地中海地区是无法同时实现并得到满足的,这就必然导致罗马波斯体系在西亚的弱兼容性和强冲突性。

和罗马帝国向拜占庭帝国的转型模式相比,帕提亚—萨珊帝国对阿契美尼德王朝遗产的继承更多体现在治理模式上,而不是疆域结构上。由于本土史料文献的缺乏,波斯的对外战略与政策往往通过对希腊、罗马方面的记载才为后人所知,但在民族神话、史诗和宗教文献中亦能体现出波斯对地中海文明认知和观念的微妙变化。关于古代伊朗人及波斯帝国的天下观念,可以从琐罗亚斯德教经典《阿维斯塔》和诸多中古晚期出现的波斯语文献中找到例证。根据琐罗亚斯德教经典《阿维斯塔》和叙述琐罗亚斯德教宇宙观的9世纪波斯语文献《班达喜兴》(Bundahshn),古伊朗人将世界分为七大洲,其中最大的洲是赫瓦尼拉萨(Khvaniratha),而伊朗人的土地“Aryānam Vaejo”则位于此洲的中央。[82]这是因为,米底人和波斯人在西亚建立帝国之前,古代伊朗人生活的核心地区位于伊朗高原东部和中亚的阿姆河和锡尔河流域。由于尚未进入两河流域等文明中心,前王朝时代的伊朗人对伊朗高原以西的世界的认识尚且停留在模糊的阶段。伊朗高原以东的广大中亚地区,后来在波斯文学作品和伊朗民族历史记忆中以“图兰”(Tūrān)之名不断得到强化。[83]历史上“图兰”与“伊朗”的反复冲突固然对构建伊朗民族认同有着重要意义,但伊朗以西位于东地中海地区的罗马更是波斯人天下观念中必不可少的组成部分。古代伊朗的神话传说中,国王法里东(Fereydūn)将天下分为罗马、图兰和伊朗三部分以及兄弟相残、隔代复仇的情节可以说是历史上伊朗与“图兰”和“罗马”往复冲突和复杂恩怨纠葛的生动体现。[84]而伊朗人的“罗马观”便是在波斯诸帝国与希腊人、马其顿人、罗马人和拜占庭人的历史交往中逐渐孕育发展而来的。[85]从亚历山大东征到罗马—拜占庭帝国与帕提亚—萨珊帝国进行的一系列战争及由此带来的帝国命运的浮沉,使得“罗马”与“伊朗”的对抗与冲突关系在伊朗民族历史记忆中不断得到形塑和强化,“罗马人”(Rūmī)逐渐成为波斯文学作品中从亚历山大到历代罗马—拜占庭帝国统治者的文化标签。[86]值得一提的是,为抹去亚历山大灭亡波斯帝国带来的民族屈辱和伤痛,伊朗人在口头文学、民间传说乃至民族史诗中一反琐罗亚斯德教文献对亚历山大的诅咒和批驳传统,而是将亚历山大东征的事迹“移花接木”为凯扬王朝内部的权力更替,由此实现了亚历山大(即伊斯坎德尔)形象在伊朗民族记忆中的正面化改造。[87]

“罗马观”的形成和演变与古代波斯诸帝国对东地中海地区的经营及由此带来的与希腊—罗马文明的长期冲突是密不可分的。波斯人天下观念中“罗马”与“伊朗”的冲突实际上源于古希腊和波斯的冲突,并在后来逐渐被“罗马”与“波斯”的冲突所强化和定型。[88]除了文化观念层面外,波斯人对东地中海地区的重视还反映在帝国统治、对外战略乃至王朝兴衰上。随着米底帝国和波斯帝国的建立,东地中海地区愈益被纳入古代伊朗人的视野,并成为历代波斯帝国统治者极为重视的地区。在阿契美尼德王朝大流士一世的贝希斯敦铭文所列行省中,在波斯、埃兰、巴比伦尼亚和亚述行省之后,以埃及、吕底亚和伊奥尼亚为代表的东地中海诸省先于伊朗高原以东各省列出,便可证明波斯帝国对东地中海区域的重视。而统计希罗多德《历史》中对波斯帝国各省赋税的记载后可以发现,波斯帝国20个纳税行省中,前六大行省——第一行省至第六行省均位于东地中海地区,而东地中海诸省上交赋税占波斯帝国赋税总额的25%~35%。[89]不仅如此,东地中海诸省在波斯帝国与希腊的斗争中处于前沿要地,因而得到波斯帝国统治者的进一步重视。在公元前492~前479年的希波战争中,以东地中海诸省的腓尼基水手组成的舰队一直是波斯海军的核心力量。公元前5世纪中叶,波斯帝国在埃及曾投入大量兵力以击退雅典入侵军以平定埃及叛乱。而为了应对伯罗奔尼撒战争后希腊城邦复杂的局势,波斯帝国自阿尔塔薛西斯一世(Artaxerxes I, 前465~前424)之后更赋予与希腊城邦接壤的小亚细亚诸省总督以极大的外交和军事权力。在亚历山大东征中,包括埃及在内的东地中海诸省也是亚历山大与波斯在最后决战前就已征服的地区,东地中海诸省的降服也提前敲响了波斯帝国的丧钟。

由此可见,无论从地理区位、经济赋税还是对外战略上看,东地中海诸省在波斯帝国阿契美尼德时代便具有极其重要的特殊地位。与东地中海诸省相比,伊朗高原以东诸省虽然幅员更加辽阔,但更像波斯帝国的“战略大后方”,而东地中海诸省的稳定与得失直接关系到波斯帝国的国运。帕提亚帝国与萨珊帝国建立之后,虽然东地中海区域落入罗马—拜占庭帝国治下,但东地中海地区对波斯的政治、经济、军事乃至文化仍然具有特殊的意义。实际上,后来的历史发展证明,帕提亚—萨珊帝国对东地中海事务的关注和投入绝不少于对中亚事务的关注和投入。“罗马”和“图兰”对波斯而言不仅仅是两种宿敌在文明发展程度上的差异,更有波斯的“前线”与“后院”之别。因此,前伊斯兰时代波斯诸帝国的地中海和“西亚大一统”情结如同幽灵一样左右着波斯人的帝国战略和对外政策。早在公元前2世纪后期罗马扩张至东地中海沿岸之前,处于极盛时期的帕提亚帝国便开始通过外交手段向亚美尼亚和小亚细亚地区渗透。至公元前1世纪初,帕提亚帝国更通过财政支持与王室联姻的方式与处于强盛时期的本都王国和亚美尼亚王国结成“西亚轴心”。[90]米特里达梯二世(Mithridates II, 前124~前91年在位)死后,由于帕提亚王室的持续内乱和亚美尼亚王国对前宗主的反噬导致三国同盟解体,罗马人在米特里达梯战争(Mithridatic Wars)和之后的一系列东方战争中没有遭到更为有力和持续的抵抗。[91]

从公元前1世纪初罗马共和国和帕提亚帝国相遇的那一刻起,地中海与西亚两种文明传统的对抗和彼此的强化便已经凸显出来。[92]东地中海和西亚地区历史悠久的当地族群不仅保存了阿契美尼德王朝宽容统治的历史记忆,更将这种记忆间接传承给了帕提亚帝国和萨珊帝国。[93]在公元前1世纪末以前,罗马在东地中海诸省的统治并不稳固,从小亚细亚到黎凡特地区众多的附属王国和部落尚未真正被罗马霸权所征服。罗马对其东方诸省的重税剥削和民族压迫,加上罗马共和国末期的频繁内战,实际上为帕提亚帝国插手罗马东地中海事务提供了难得的契机。而公元前40~前38年帕提亚帝国对罗马东地中海领土的大规模入侵,[94]不仅是对公元前53年克拉苏(Crassus)东征帕提亚的回应,也是帕提亚人恢复波斯帝国西亚旧疆的一次重要尝试。[95]尽管此次入侵最终以惨败撤军收场,但却给罗马人留下了极为深刻的印象。当时一度被帕提亚征服的东地中海诸省民众将帕提亚人视作“解放者”的事实让罗马上层深刻地意识到,帕提亚对罗马的威胁绝不是空穴来风。对帕提亚的复仇和征服梦想也延续到奥古斯都时代及其后的拉丁文学作品中,以至于公元前后地中海世界对普世君王的期待被寄托于世俗统治者对帕提亚的一场辉煌的军事胜利。[96]如M. 拉希姆·沙耶甘(M. R. Shayegan)所言,帕提亚帝国的“阿契美尼德计划”(Achaemenid Program)虽然在很大程度上是罗马一方和现代学者主动“构建”和“解读”的结果,[97]但“观念往往会演变为事实,而事实反过来塑造着观念”。罗马和帕提亚之间的敌意不仅会诱发罗马一方“模仿亚历山大”(Imitatio Alexandri)举兵东征,也会反过来强化帕提亚人的西亚/波斯正统观念。伊朗高原境内阿契美尼德王朝留下的众多遗迹时刻提醒着帕提亚人一个伟大帝国的过去。[98]尽管这种记忆是非常模糊的,但却在无形中影响着帕提亚人的帝国观念与文化认同。不仅如此,世居两河流域的犹太社区和巴比伦祭司书吏集团还扮演了为伊朗高原后继王朝保存和延续阿契美尼德王朝记忆和身份的角色。[99]帕提亚统治者通过与当地犹太人和巴比伦祭司交流诱发其重新采用阿契美尼德王朝的王权观念、仪式符号乃至文字体系,[100]而“王中之王”称号的再现、纪念岩刻的开凿和琐罗亚斯德教传统的复兴便是帕提亚帝国恢复古代伊朗乃至西亚传统的明证。[101]

从帕提亚帝国到萨珊帝国,波斯帝国“立足西亚”“图谋东地中海”的天下观念与帝国认同得到了进一步的强化,其战略实践则发展为从罗马帝国掠夺资源以加强本土统治,并为最终将罗马帝国逐出西亚等待战略时机。萨珊人之所以能够在3世纪初迅速取代前宗主成为伊朗新帝国的创立者,与帕提亚在与罗马长期战争中国力的不断消耗与衰退是密不可分的。由于帕提亚帝国晚期内部纷争加剧导致实力衰退,极盛时期的罗马帝国成为2世纪三次大规模帕提亚战争的发动者,而频繁的战争和劫掠进一步削弱了帕提亚帝国的经济实力和中央权威。公元217年与罗马军队进行的尼西比斯会战(Battle of Nisibis)耗尽了帕提亚帝国最后仅存的有生力量,从而为萨珊家族的崛起铺平了道路。值得一提的是,尽管帕提亚首都泰西封在116年、165年和197年三次被罗马军队攻陷,图拉真(Trajan, 98~117年在位)也一度将美索不达米亚设为行省,[102]但帕提亚人能在每一次失败之后卷土重来收复失土,其背后的原因值得深思。如上文所述,罗马帝国东地中海领土与帕提亚帝国在两河流域的核心区均分布着大量的西亚本地族群,其中犹太人的向背对双方战争进程的走向多次产生了重要的影响,而115~117年爆发于埃及、昔兰尼和两河流域的犹太人叛乱可以说是迫使图拉真从帕提亚前线撤军的直接原因。[103]在2世纪罗马帝国对帕提亚发动的三次大规模战争中,帕提亚在两河流域的附庸国也发挥了重要的阻滞和抗击作用,其代表便是拥有坚固要塞的哈特拉(Hatra)王国,该王国曾在2世纪三次击退图拉真和塞维鲁(Severus, 193~211年在位)的御驾亲征。[104]而萨珊帝国建立之后,曾经作为帕提亚属国的哈特拉倒向罗马,由此直接威胁到了波斯腹地的安全,波斯因此采取计谋将该城夺取后夷为平地。[105]

萨珊帝国建立后,不仅逐步摧毁了包括哈特拉在内的前帕提亚附庸国,而且随着波斯正统观念的进一步加强和帕提亚—萨珊贵族的合流,萨珊帝国在与罗马帝国的交往中也采取了比帕提亚时期更为强硬的姿态,乃至在公开外交声明中要求罗马帝国“退出亚洲”。在早期萨珊君主的岩刻铭文中,“伊朗和非伊朗之王”(šāhān šāh ērān ud anērān)称号凸显了萨珊帝国的普世主义特征。[106]但在萨珊帝国的战略实践中,包括两河流域和伊朗高原在内的“伊朗”本土才是统治者真正关注和重视的地区。面对陷入3世纪危机的罗马帝国,作为萨珊帝国统治阶层的帕提亚—萨珊贵族采取了对罗马帝国东地中海诸省的掠夺性进攻和战俘强制迁徙战略,从而加强自身在国内的统治,而不是谋求在罗马攻城略地之后拓展“非伊朗”地区的疆域。[107]随着沙普尔一世(Shapur I, 240~270年在位)去世后萨珊帝国对外扩张的暂缓,一度可能被沙普尔用以构建伊朗普世帝国的摩尼教意识形态迅速失去后继波斯君主的支持。[108]从宏观上看,3~4世纪萨珊帝国对罗马帝国的掠夺性侵攻和战俘迁徙,其本质是以罗马帝国的人力和财力资源损失为代价发展波斯在两河流域和伊朗高原的城市和农业经济,即通过削弱“非伊朗”的方式来发展“伊朗”本土。[109]这其实是针对晚期帕提亚王朝以来两河流域屡遭破坏的城市和灌溉系统进行的必要修缮和发展措施。而随着罗马帝国结束其3世纪危机并于4世纪奉基督教为国教,萨珊帝国转向对传统国教琐罗亚斯德教的排他性扶持以对抗罗马的“基督教普世帝国”,[110]由此导致了沙普尔二世(Shapur II, 309~379年在位)对波斯基督徒长达40余年的“大迫害”。[111]因此,早期萨珊帝国对罗马帝国的战略与国内宗教政策,带有明显的针对性和国内政治经济利益驱动的特点,其“西亚大一统帝国”的理想战略诉求虽然在外交中得到一定程度的宣示,但并未转化为不切实际的大规模征服战争。[112]

沙普尔二世判处波斯基督教徒酷刑和死刑

沙普尔二世判处波斯基督教徒酷刑和死刑

实际上,在萨珊帝国建立之初,面对帕提亚王朝留下的残破局面,并不存在可以实现所谓的以中央集权化为特征的“萨珊革命”(Sasanian Revolution)发生的条件。恰恰相反,萨珊帝国正是通过对罗马帝国的掠夺性战争才极大增强了波斯的政治经济实力和帕提亚世家贵族对王权的向心力,[113]从而使得建立由琐罗亚斯德教祭司集团和贵族世家共同支撑的稳固中央权威成为可能。进入5世纪后,罗马和波斯在欧亚游牧民族的双重压力和威胁下捐弃前嫌,遂保持了长达一个世纪之久的和平局面。[114]与此同时,随着罗马帝国境内基督教异端派别的发展和聂斯脱利派东传波斯并于5世纪末取得合法地位,萨珊帝国再次具备了建立普世帝国的宗教资源。可以说,基督教聂斯脱利派以其普世性在萨珊帝国后期扮演了琐罗亚斯德教所不能扮演的意识形态角色,成为萨珊帝国对外政策的重要宗教“抓手”和获得波斯海外利益的意识形态工具。后期萨珊君主更是积极介入基督教聂斯脱利派内部事务,基督教聂斯脱利派俨然成为萨珊帝国的“第二国教”。[115]然而,萨珊帝国内部多元宗教并立的格局使得帝国的对外扩张面临族群认同的严峻挑战。在有着完备一神教义、救恩许诺和强烈传教冲动的基督教面前,作为波斯国教的琐罗亚斯德教只能不断趋于保守和僵化。萨珊帝国后期,琐罗亚斯德教已经越来越难以扮演帝国内部宗教和族群冲突的管控和调节者角色,其自身的合法性也不断遭到基督教的侵蚀,而萨珊帝国的西亚一统大业也最终毁于帝国内部族群认同的撕裂。[116]

经过数百年的战和,进入7世纪初后,萨珊帝国终于迎来了收复阿契美尼德王朝旧疆的战略机遇,并在602~628年的罗马波斯战争中利用东罗马帝国的内部混乱攻占了小亚细亚、黎凡特和埃及的绝大部分地区。面对希拉克略一世(Heraclius I, 610~641年在位)的求和,萨珊王库斯洛二世(Khosrow II, 590~628年在位)一反历代萨珊君主“见好就收”、与罗马/拜占庭皇帝“称兄道弟”的姿态,将希拉克略一世和东罗马帝国分别视为卑贱的奴仆和波斯的属国。[117]萨珊帝国的世界霸权野心至此彰显无遗,并在626年的君士坦丁堡围城战中表现出要灭亡东罗马帝国的态势。事实上,萨珊帝国离实现其“西亚大一统”目标看似只差一步,实际上缺乏恢复并稳固统治阿契美尼德王朝疆土的绝对实力和文化资源。萨珊帝国不仅未能在罗马波斯战争最后阶段排除中亚游牧势力威胁造成的两线作战困局,也没有在所征服的拜占庭领土上展现出阿契美尼德王朝的宽容气度,而波斯军队在战争期间对耶路撒冷的暴力洗劫更是与居鲁士大帝释放“巴比伦之囚”的仁慈善举背道而驰。在这次决定双方国运的最后大战中,萨珊帝国内部多元制衡的宗教与教派格局反而成为被罗马/拜占庭一方利用的软肋。面对希拉克略皇帝的“圣战”政策,无论是琐罗亚斯德教还是基督教聂斯脱利派均无法成为凝聚和归化波斯国内和征服领土上不同族群认同的可靠意识形态,反而与波斯境内的犹太教和亚美尼亚基督教一性派表现出相互掣肘的态势。这种意识形态的危机最终在战场上表现为战争后期波斯军队的瓦解和将领的叛离。由此可见,萨珊帝国后期的西亚普世帝国实践由于过度的战略透支和“大一统”意识形态的缺位造成了灾难性的后果,留下后人无尽嗟叹,因而其历史教训是极为深刻的。需要指出的是,萨珊帝国后期的扩张虽然昙花一现,但仍然是伊朗历史上光辉灿烂的一瞬,并直接影响到后世伊朗人对其祖国“伊朗沙赫尔”(Iranshahr)地理范围的认知。[118]如在7~8世纪成书的波斯语文献《伊朗沙赫尔诸省府志》(Šahrestānīha-ī Erānšahr)中,从河中至埃及的广大领土都被纳入“Iranshahr”,[119]便深刻体现出波斯亡国后伊朗知识分子对萨珊帝国后期辽阔疆域的历史追忆。

四 罗马帝国与波斯帝国统治模式的历史遗产及启示

从世界观念层面看,罗马人的“无边帝国”(imperium sine fine)观念、拜占庭人的普世基督教帝国观念和波斯人的“图兰—伊朗—罗马”三分世界观念以及琐罗亚斯德教的普世宇宙观念之间存在明显的排他性、竞争性和冲突性关系,但又具有某种程度的包容性和兼容性特征。将帕提亚—萨珊波斯人视为难以征服的“蛮族”有效遏制了以文明世界中心自居的罗马—拜占庭帝国征服波斯的欲望,[120]而对罗马—拜占庭帝国的“索贡征伐”使得波斯人满足于罗马“朝贡”带来的普世帝国虚荣。[121]因而在绝大部分时间内,萨珊帝国也不谋求征服和灭亡罗马—拜占庭帝国。两国在绝大部分历史时间内均无足够意愿和能力吞并征服对方,以及在特定时期防御欧亚草原游牧帝国入侵,这使得双方对彼此的认知亦有积极的一面,甚至将双方比作“照亮世界的双眼”。[122]408年阿卡狄乌斯皇帝对耶兹底格德一世的托孤和590~591年莫里斯皇帝对库斯洛二世的恩庇与复位支持都是两大帝国在长期敌对主旋律下密切合作和相互扶持的瞩目案例,[123]但不可夸大这种案例对罗马波斯关系演进的积极意义。6世纪波斯对拜占庭的两次毁约开战以及7世纪库斯洛二世的大举西征明显恶化了两国曾经积累的政治互信。进入7世纪,罗马波斯战争频度不降反升,最终表现出“相互摧毁”的态势,演变为“古代世界的最后大战”(Last Great War in Antiquity)。[124]

公元600年时的东罗马帝国和波斯帝国

通过以上分析可知,极盛时期的罗马帝国和波斯阿契美尼德王朝是世界古代史上地中海和西亚大一统帝国的典型形式,并对其各自的继承者——拜占庭帝国和帕提亚—萨珊帝国的统治模式产生了深远的影响。但从起源和历史发展阶段来看,罗马和波斯帝国的演进历程在国家构建、扩张模式、政权周期和可资利用的文化制度资源上表现出极为显著的差异。罗马帝国的构建主要是基于地中海地区独特文明环境的自主探索,而波斯诸帝国的构建和古代近东传统则有着紧密的承继发展关系。罗马帝国初期,受到东方因素的影响较少。从罗马帝国晚期到拜占庭帝国早期,以基督教为代表的东方宗教和文化因素的影响全面上升。而波斯帝国及其后继王朝的构建虽然也受到来自地中海世界的影响,但主要是在地缘结构方面(罗马东扩对波斯在西亚势力范围的挤压和限制),而波斯本土在文化传统方面由于其“等级隔离化”治理模式受到的影响较少(如帕提亚帝国的“希腊化”[125]和萨珊帝国境内以罗马战俘建立的城市)。罗马帝国发展至拜占庭帝国后,受到来自东方君主制仪式和观念的影响全面上升,而基督教更为晚期罗马帝国和早期拜占庭帝国君主专制的神化和合法化提供了来自中东的文化资源。在绝大部分历史时期内,帕提亚—萨珊帝国由于罗马—拜占庭帝国在近东的权力挤压,始终未能恢复阿契美尼德时期的“西亚大一统”局面。但在帕提亚—萨珊帝国内部,多元的宗教文化格局和伊朗人大一统帝国观念的延续又使得帕提亚—萨珊帝国的治理模式和对外政策具有相当程度的普世主义特征。而萨珊帝国晚期更进一步把伊朗人的普世帝国情结付诸实践,但结果却是进一步激化了“罗马波斯战争”。在罗马波斯战争的最后阶段,萨珊帝国的进攻性现实主义战略[126]和过度的战略透支最终造成了灾难性的后果。拜占庭帝国虽然渡过了7世纪初最严峻的生存危机,却再未能恢复其地中海普世帝国的政治与文化版图。由此可见,罗马波斯战争作为地中海大一统帝国与西亚大一统帝国两种秩序冲突的产物,最终瓦解了双方各自的帝国统治基础,并为突破地中海与西亚界限的阿拉伯—伊斯兰帝国秩序的形成准备了条件。

从罗马波斯战争的结局看,作为地中海大一统国家和西亚大一统国家主导意识形态的中东基督教和琐罗亚斯德教的衰落与近东族群和教派认同之间的复杂张力对帝国上层建筑的解构效应有着直接联系,这迫使后世伊斯兰统治者必须重新定义宗教与国家的关系。而伊斯兰教确实汲取了基督教和琐罗亚斯德教过度依附于世俗国家的教训,从一开始便超然于国家之上,形成了新型的影响后世极为深远的伊斯兰政教关系模式,这可以认为是罗马波斯战争对伊斯兰文明的反向启迪。[127]罗马波斯战争的文明交往结局证明,文明交往应“以我为主,兼收并蓄”,需要在充分吸收外族智慧的基础上保持自身的传统特性和交往的主动性。[128]自亚历山大东征以来,中东地区便浸淫在希腊罗马文化的强势影响中,以波斯琐罗亚斯德教为代表的中东传统文化和意识形态奋起抗争,从而间接构成罗马波斯战争的文化动力和认同强化机制。但经过600余年对抗,波斯无法打破西亚两极对抗僵局。萨珊帝国无法在西亚大一统国家与民族宗教的排他性之间找到均衡点,而罗马—拜占庭帝国内部在希腊化与东方化之间的张力也造成了基督教世界认同在东地中海地区的严重分裂。此时传统中东文明迫切需要一种新的治理模式以回应拜占庭帝国与萨珊帝国因宗教、族群与战争关系失控而造成的社会和人心混乱局面,从而重拾中东本土文明交往的主动权。[129]伊斯兰文明的兴起就是对基督教三位一体正统信仰和琐罗亚斯德教对内等级化、对外排他化趋势的反动和纠正,即汤因比所谓的“叙利亚文明对希腊文明的最后反击”。伊斯兰教认主独一、反对一切偶像崇拜的彻底一神教教义符合中东长期存在的“一神”信仰传统,是在古代晚期罗马与波斯帝国长期冲突所造成的“末世氛围”环境下诞生的全新意识形态。而伊斯兰帝国在很大程度上实现了对犹太教、基督教与琐罗亚斯德教等诸多“前辈”高级宗教在“大一统国家”与“大一统教会”之间关系的突破,从而在一定程度上打破了罗马和波斯帝国在中东相持不下的二分治理模式。但是,7~10世纪的中古阿拉伯帝国与拜占庭帝国以及16~18世纪的奥斯曼帝国与波斯萨法维王朝在很大程度上是罗马波斯时代中东帝国东西对峙格局的隐性延续。因此我们可以说,以阿拉伯帝国和奥斯曼帝国为代表的兼具地中海与西亚大一统国家特点的“伊斯兰之居”(Dār al-Islām),在继承罗马与波斯帝国遗产的基础上,虽重新定义了地中海世界与中东传统文明之间的交往模式,但仍然未能彻底摆脱罗马波斯时代二元帝国体系争霸冲突的潜在逻辑。[130]

[1] 本文系国家社会科学基金中国历史研究院重大历史问题研究专项2021年度重大招标项目“新编中东国家通史(多卷本)”(LSYZD21021)子课题“新编中东国家通史·伊朗卷”的阶段性成果。[2] 龙沛,西北大学中东研究所讲师,西北大学文化遗产学院博士后。[3] 现代学界关于罗马帝国统治模式及其东部行省、城市治理等的讨论,参见Andrew Erskine, Roman Imperialism, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010, pp. 33-49; Dexter Hoyos, ed. , A Companion to Roman Imperialism, Leiden and Boston: Brill, 2013, pp. 23-52; Sviatoslav Dmitriev, City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford: Oxford University Press, 2005, pp. 109-286; Andrew Lintott, Imperium Romanum, London and New York: Routledge, 1993, pp. 22-69; John Richardson, Roman Provincial Administration, London:Bristol Classic Press, 1976, pp. 11-26; A. H. M. Jones, Cites of the Eastern Roman Provinces, Oxford: Oxford University Press, 1937, pp. 175-295。关于古代波斯诸帝国治理模式的讨论,参见Josef Wiesehöfer, Ancient Persia, from 550 BC to 650 AD, trans. by Azizeh Azodi, London and New York: I. B. Tauris, 2001, pp. 56-65, 130-144, 165-222; Touraj Daryaee, Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire, London and New York: I. B. Tauris, 2009, pp. 123-150; Ehsan Yarshater, ed. , The Cambridge History of Iran, Vol. 3, The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, pp. 627-818; Parvaneh Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran, London and New York: I. B. Tauris, 2008, pp. 19-58; Amélie Kuhrt, The Persian Empire: A Corpus of Sources from the Achaemenid Period, London and New York: Routledge, 2007, pp. 467-878; A. T. Olmstead, History of the Persian Empire, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1948, pp. 119-134。[4] William H. Mcneill and Bela Petheo, The Rise of the West: A History of the Human Community, Chicago: University of Chicago Press, 1992, p. 107.[5] 国内学界关于罗马波斯战争的讨论成果,主要针对某一具体事件和短期战争进行研究,系统研究成果并不多见。参见马锋《蛮族中的文明人:5~6世纪拜占庭人对波斯人的认识——以拜占庭与萨珊波斯两次托孤事件为考察中心》,《西北大学学报》(哲学社会科学版)2020年第4期;徐进伟、徐晓旭《论东罗马帝国皇帝阿卡狄乌斯的“托孤”》,《史学集刊》2020年第5期;邹书源《论罗马帝国的东方军事政策》,《南华大学学报》(社会科学版)2014年第2期;高克冰《丝绸之路贸易与罗马帝国—帕提亚的政治关系辨析》,《内蒙古大学学报》(哲学社会科学版)2020年第3期;龙沛《罗马波斯战争研究(66BC-628AD)》,博士学位论文,西北大学,2021;朱祺《罗马—帕提亚帝国关系中的亚美尼亚因素探析(公元前一世纪至公元三世纪初)》,硕士学位论文,西南大学,2020。[6] 格伦·巴内特研究了“模仿亚历山大”(imitatio Alexandri)对罗马拜占庭统治者发动波斯战争的精神和文化驱动机制,但其著作文学性较强,学术严谨性不足,参见Glenn Barnett, Emulating Alexander:How Alexander the Great’s Legacy Fuelled Roman’s Wars with Persia, South Yorkshire: Pen & Sword Military, 2017, pp. 164-166。在罗马—帕提亚关系研究方面,亚瑟·吉文尼的两篇论文较有代表性,参见Arthur Keaveney, “Roman Treaties with Parthia Circa 95-Circa 64BC,” The American Journal of Philology, Vol. 102, No. 2, 1981, pp. 195-212; Arthur Keaveney, “The King and the War-Lords: Romano-Parthian Relations Circa 64-53 BC,” The American Journal of Philology, Vol. 103, No. 4, 1982, pp. 412-428。约翰·博罗特系统研究了朱里亚·克劳狄王朝时期的罗马—帕提亚关系,但其史料基础局限于普鲁塔克和塔西佗等罗马史家,参见John Poirot,“The Romano-Parthian Cold War: Julio-Claudian Foreign Policy in the First Century CE and Tacitus’ Annals,”Ph. D. Dissertations, Louisiane State University, 2014, pp. 16-291。R. M. 希尔顿对历次罗马—帕提亚战争的起因、经过和结局进行了较为系统的研究,但其缺陷是立足现代军事后勤学角度批判罗马—帕提亚战争,因而不够客观,参见Rose Mary Sheldon, Rome’s Wars in Parthia: Blood in the Sand, London & Portland: Vallentine Mitchell, 2010, pp. 13-253。马修·P. 卡内帕对古代晚期罗马波斯关系中的世界观念和王权仪式等进行了非常有创见的分析,但对罗马波斯战争的讨论较少,参见Mathew P. Canepa, The Two Eyes of the Earth: Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran, Berkeley: University of California Press, 2009, pp. 188-226; 亨宁·伯尔姆探讨了3~7世纪罗马波斯关系演进的国内因素,指出萨珊帝国对罗马拜占庭帝国既是威胁又是安全保障,但他对波斯发动对罗马拜占庭侵略攻击战争的动机分析不够全面,参见Henning Börm, “A Threat or Blessing? The Sasanians and the Roman Empire,”Studies in the History and Culture of the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean, 2016。理查德·佩恩从凯扬王朝传统和萨珊帝国史撰的角度剖析了罗马波斯战争爆发的原因,并指出萨珊帝国对罗马—拜占庭帝国的“索贡征伐”并非源于财政困境,而是立足于恢复凯扬时代伊朗万国朝贡的天下秩序,从而坚持萨珊君主的祆教宇宙观念和有效履行道德义务,但他的分析缺少对萨珊帝国多元教派格局因素的考量,故而解释力仍有不足,参见Richard Payne, “Cosmology and the Expansion of the Iranian Empire, 502-628CE,” Past & Present, No. 220, 2013, pp. 3-33。[7] 蒂格纳斯和温特的研究侧重罗马波斯关系的宏观维度,但缺少对罗马波斯关系中文化与族群因素的分析。参见Beate Dignas and Engelbert Went, Rome and Persia in Late Antiquity: Neighbors and Rivals, Cambridge:Cambridge University Press, 2007。[8] 詹姆斯·霍华德-约翰逊的研究长于通过爬梳史料还原历史事件的进程,他对拜占庭和波斯两大帝国的总体政治、经济和军事实力对比的论述十分精到,但对7世纪之前的罗马波斯关系演进讨论不足。参见James Howard-Johnson, East Rome, Sasanian Persia and End of Antiquity: Historiographical and Historical Studies, Ashgat: Ashgate Variorum Press, 2006。[9] M. H. Dodgeon, Samuel N. C. Lieu and Geofrey Greatrex, Roman Eastern Frontier and the Persian Wars AD 226-363: A Documentary History, London and New York: Routledge, 1991-2002.[10] M. H. Dodgeon, Samuel N. C. Lieu and Geoffrey Greatrex, Roman Eastern Frontier and the Persian Wars AD 363-630: A Documentary History, London and New York: Routledge, 2002-2005.[11] 除罗马—拜占庭史料外,犹太史料、亚美尼亚史料、波斯史料和古典伊斯兰史料是研究罗马波斯战争史和罗马波斯关系史的必要补充。与罗马波斯战争相关的罗马—拜占庭史料,可参见Tacitus, The Annals of Tacitus, trans. by John Jackson, London: William Heinemann Ltd. , 2004; Cassius Dio, Dio’s Roman History, trans. by Earnest Cary, Cambridge: Harvard University Press, 1957; Ammianus Marcellinus, Res Gestae, trans. by J. C. Rolfe, Cambridge: Harvard University Press, 1939; Herodian of Antioch, History of the Roman Empire from the Death of Marcus to the Accession of Gordian III, trans. by Edward C. Echols and transcribed by Roger Pearse, Ipswich, 2007; The Historia Augusta, trans. by David Magie, Cambridge: Harvard University Press, 1921, 1924, 1932, 1951-1952, 1959-1960; Zonaras, The History of Zonaras: From Alexander Severus to the Death of Theodosius the Great, trans. by Thomas M. Banchich and Eugene N. Lane, Loadon: Routledge, 2009; The Chronicle of Pseudo-Joshua the Stylite, trans. by F. F. Trombley and J. W. Watt, Liverpool: Liverpool University Press, 2000; Procopius, History of the Wars, trans. by H. B. Dewing, Cambridge: Harvard University Press, 2006; Agathias, The Histories, trans. by Joseph D. Frendo, Berlin and New York: Walter de Gruyte, 1975; Menander, The History of Menader the Guardsman, trans. by R. C. Blockley, Liverpool: F. Cairns, 1985; Theophylact Simocatta, The History of Theophylact Simocatta, trans. by Michael and Mary Whitby, Oxford: Clarendon Press, 1986; Theophanes, The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History, AD 284-813, trans. by Cyril Mango and Roger Scott, Oxford: Clarendon Press, 1997。对研究罗马波斯战争有重要价值的犹太史料、亚美尼亚史料、波斯史料和阿拉伯史料,择其要者,如Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, trans. by Whiston,New York: Hendrickson Publishers, 1987; Movses Khorenatsi, History of the Armenians, trans. by R. W. Thompson, Cambridge: Harvard University Press, 1978; Sebeos, The Armenian History Attributed to Sebeos, trans. by Robert Thomson, Liverpool: Liverpool University Press, 1999; Abolqasem Ferdowsi and Dick Davis trans. , Shahnameh: The Persian Book of Kings, foreword by Azar Nafisi, London: Penguin Classics, 2007; Jaakko Hämeen-Anttila, Khwādaynāmag: The Middle Persian Book of Kings, Vol. 14, Studies in Persian Cultrual History, Leiden and Boston: Brill, 2018; al-Tabarī, Tarīkh al-rusul wa-al-mulūk, in M. J. de Goeje, ed. , Leiden: E. J. Brill, 1879-1901; The History of al-Tabarī, Vol. 5, The Sasanids, the Byzantines, the Lakmids, and Yemen, trans. by C. E. Bosworth, New York: State University of New York Press, 1999。[12] 汤因比的大一统国家理论由于同时涵盖了古代东西方各帝国,因此在经过国内学者的译介后,“大一统国家”在某种程度上取代“普世帝国”成为可以衔接古代东西方帝国观念的一个具备广义文化内涵的分析单位,但其适效性有待具体的案例来进一步检验。本文无意于深究中国古代“大一统”与西方“普世”文化观念之间的传统差异,而是尝试按照汤因比的路径,将“大一统国家”或“普世帝国”作为古代世界包括诸区域性帝国、王朝和跨区域大帝国在内的等级制政治体的普遍存在形式,以罗马—拜占庭帝国和帕提亚—萨珊帝国为具体案例进行对比研究。在本文中,“大一统国家”与“普世帝国”是同义词,可互换使用。参见Arnold Joseph Toynbee, A Study of History, Vol. 6, Disintegration of Civilizations, Oxford: Oxford University Press, 1956, p. 327。[13] 罗马和波斯对“天下”的理解需要在具体的文本语境中加以考察。其中,希腊人与罗马人将人类“可居住的世界”称为Oekumene(希腊语为οἰκουμένη,由表示“居住”的动词οἰκέω演变而来),是被大洋河(Okeanos,又译“寰海”,古希腊人将环绕旧大陆的海洋称为Okeanos, 栖息于此的神祇即大洋河神,音译为俄刻阿诺斯,意译为“大洋河”)所包围的圆形大陆。罗马帝国基督教化之后,Oekumene逐渐演变为普世罗马帝国和普世基督教会对世界的称呼。而波斯人一般使用“Jahān”一词来表示“天下”或“世界”,并将其在中亚的祖居地称为“雅利安人家园”(Aryanam Vaejo)。在西亚建立帝国之后,波斯人逐渐将中亚游牧人所居之地称为“图兰”(Turān),东地中海区域尤其是小亚细亚则被称为“罗马”(Rūm)。参见“οἰκουμένη,” in H. G. Liddell and R. Scott, eds. ,A Greek-English Lexicon at the Perseus Project, 2021-06-12, https://www. perseus. tufts. edu/hopper/text?doc= Perseus: text: 1999. 04. 0057: entry=oi) koume/nh;J. W. Jackson, “Iran and Turan,”The Anthropological Review, Vol. 6, No. 21, 1868, pp. 121-137; Cemal Kafadar, “A Rome of One’s Own: Reflections on Cultural Geography and Identity in the Lands of Rum,” History and Ideology: Architectural Heritage of the“Lands of Rum”, Vol. 24,2007, pp. 7-25。[14] 限于篇幅和讨论范围,本文的主要内容并不针对某一段时间内的具体历史事件进行史料辨析、考证和历史重建,而主要基于二手文献和基本历史事实对罗马和波斯两大帝国体系的互动关系及规律进行长时段的宏观对比研究。另外,本文对1~7世纪罗马波斯关系的考察包括公元前1世纪的罗马—帕提亚关系,即包括晚期罗马共和国阶段。故本文所使用的“罗马帝国”和“波斯帝国”并不严格对应前27~476年的罗马帝国和前550~前330年的阿契美尼德波斯帝国,而是包含晚期罗马共和国、4~7世纪的早期拜占庭帝国以及前247~224年的帕提亚帝国和224~651年的萨珊波斯帝国。[15] A. Shapur Shahbazi, “The Achaemenid Persian Empire,” in Touraj Daryaee, ed. ,The Oxford Handbook of Iranian History, Oxfrd and New York: Oxford University Press, 2011, pp. 120-141.[16] 帕提亚帝国向西扩张至两河流域的进程,伴随着与塞琉古王朝和两河流域周边众多独立小王国的反复斗争,并不时受到中亚游牧民族迁徙浪潮的干扰,因此并非一蹴而就。参见J. Wiesehöfer, “Fars under Seleucid and Parthian Rule,” in V. S. Curtis, S. Stewart, eds. ,The Age of the Parthians, The Idea of Iran, Vol. II, London and New York: I. B. Tauris, 2007, pp. 37-49。[17] 实际上,1282~1517年崛起扩张的奥斯曼帝国(Ottoman Empire)也具有这样的特点,但其在各个扩张阶段的征服与统治逻辑和罗马帝国并不完全相同。参见Andrew C. Hess, “The Ottoman Conquest of Egypt (1517) and the Beginning of the Sixteenth Century World War,” International Journal of Middle East Studies, Vol. 4, No. 1, 1973, pp. 55-76; 王三义《奥斯曼帝国移动的边疆与脆弱的霸权》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版)2010年第4期,第74~80页。[18] J. A. North, “The Development of Roman Imperialism,” Journal of Roman Studies, Vol. 71, 1981, pp. 1-9; J. Rich and G. Shipley, eds. , War and Society in the Roman World, London: Routledge, 1993, pp. 213-240.[19] 除希腊世界城邦林立外,伊特鲁里亚、罗马共和国和迦太基的早期发展阶段均以城邦为基础。暂且不论大量分布在南意大利和法国南部沿海的希腊城邦,即使是极盛期的迦太基帝国,其统治模式仍然以城邦为基础,对其他腓尼基和希腊城邦进行松散的控制。故由此得出地中海世界盛行城邦国家之结论(即使是地域国家也是以城邦为内核)。只有埃及不符合这一规律,埃及更接近笔者的西亚“王朝模式”。[20] 亚历山大帝国和希腊化诸王国是在征服波斯帝国的基础上建立的,在很大程度上继承波斯帝国的政治制度和管理模式,属于西亚王朝原则的延续(有学者甚至将亚历山大大帝定性为波斯帝国末代君主),这与罗马从城邦兼并扩展为帝国的模式不同。因此,希腊化世界的形成与对城邦传统的克服关系不大。希腊化世界的君主崇拜等观念为罗马帝国提供统治文化资源是罗马扩张至共和国晚期才变为可能的,故在罗马早期扩张阶段,难以直接学习和借鉴波斯帝国和希腊化世界的政治制度。[21] Mogens Herman Hansen, Polis: An Introduction to the Ancient CityState, Oxford: Oxford University Press, 2006, pp. 56-66.[22] Ian Morris, “The Greater Athenian State,” in Ian Morris and Walter Scheidel, eds. ,The Dynamics of Ancient Empires: State Power from Assyria to Byzantium, Oxford: Oxford University Press ,2009, pp. 99-177.[23] Ryan Krieger Balot, ed. ,Greek Political Thought, London: Blackwell Publishing, 2009, p. 109.[24] 对外服从,指的是征服难度和被征服后统治的难度。波斯帝国是王朝家产制国家,亚历山大打败大流士三世即可征服波斯,而很难遇到城邦和民众的抵抗(例外仅推罗),所以波斯式的大帝国容易建立,也容易被征服。王朝家产制帝国被征服后很少发生反抗,而是普遍服从征服者建立的新帝国秩序,此即“对外服从”。[25] J. David Schloen, The House of Father as Fact and Symbol: Patrimonialism in Ugarit and the Ancient Near East, Eisenbrauns: Winona Lake, Indiana, 2001, pp. 63-90.[26] Yason Ur, “The Birth of Cities in Ancient West Asia,” in Akira Tsuneki, Shigeo Yamada Kenichiro Hisada, eds. , Ancient West Asian Civilization: Geoenvironment and Society in the Pre-Islamic Middle East, Springer, 2017, pp. 133-148.[27] Gojko Barjamovic, “Propaganda and Practice in Assyrian and Persian Imperial Culture”, in Peter Fibiger Bang and Dariusz Kolodziejczyk, eds. , Universal Empire: A Comparative Approach to Imperial Culture and Representation in Eurasian History, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp. 43-59.[28] V. Tscherikower, Die Hellenistischen Städtegründungen von Alexander dem Grossen bis auf die Romerzeit, Leipzig: Dieterich, 1927, pp. 13-14.[29] F. W. Walbank,A. E. Astin, M. W. Frederiksen and R. M. Ogilvie, eds. ,The Cambridge Ancient History, Vol. 2, part 1, “The Hellenistic World, ”Cambridge: Cambridge University Press, 2008, pp. 62-98.[30] J. Wolsky, “The Decay of the Iranian Empire of the Seleucids and the Chronology of the Parthian beginnings,” Berytus, Vol. 12, 1957, pp. 35-52.[31] Getzel M. Cohen, The Hellenistic Settlements in the East from Armenia and Mesopotamia to Bactria and India, California: University of California Press, 2013, pp. 203-222.[32] Edward Dabrowa, Studia Graeco-Parthica: Political and Cultural Relations between Greeks and Parthians, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011, pp. 79-84.[33] 美籍华裔学者、圣母大学政治科学系助理教授许田波(Tin-bor Victoria Hui)在其专著《战争与国家形成:春秋战国与近代早期欧洲之比较》(War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe)中指出,近代欧洲民族国家体系与春秋战国时期华夏国际体系由于“支配逻辑”(logic of domination)和“制衡逻辑”(logic of balancing)两种对比力量的差异而走上完全不同的发展道路(分别演进为分立的主权民族国家体系和秦制大一统国家)。笔者认为,罗马帝国和波斯帝国的演进历程也适用于此理论,但在具体机制上仍有差异。由于地中海世界城邦林立且反抗性强,罗马建立地中海帝国遇到的制衡力量较波斯更大。而古代西亚的王朝观念和城邦的弱自主性强化了西亚大一统国家快速形成的支配逻辑。波斯帝国时代,希腊城邦自主性强,故难以通过几次决定性战役被征服。至罗马共和国时代,希腊化世界由于东方传统的渗入,城邦自治倾向让位于臣服帝国统治的倾向,使得罗马可以通过几次决定性战役征服希腊。西亚城邦传统在波斯帝国时代已经衰落,王朝家产制成为主导原则,故少见城邦反抗帝国统治的案例。但是罗马帝国最终仍然能够统一地中海世界,其原因在于希腊化王国与城邦的并存且彼此之间有深刻的矛盾,导致罗马可以同时利用希腊化君主国的“支配逻辑”与希腊城邦反抗君主统治的“制衡逻辑”实施挑拨分化、各个击破的战略,从而克服了古典城邦的反等级制传统。但由于希腊化世界政治体类型的多元性(帝国、王国、城邦联盟和城邦共存),罗马征服的速度仍然相对缓慢。参见〔美〕许田波《战争与国家形成:春秋战国与近代早期欧洲之比较》,上海人民出版社,2018,第31~36页。[34] Erich Gruen, “Rome and the Greek World,” in Harriet I. Flower, ed. , The Cambridge Companion to the Roman Republic, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 49-55.[35] 典型案例如公元前133年帕加马王国末代君主留下遗嘱将国土赠予罗马人,参见R. E. Allen,The Attalid Kingdom, a Constitutional History ,Oxford: Oxford University Press, 1983, pp. 52-68; Rudolf Strootman, The Hellenistic Royal Court, Court Culture, Ceremonial and Ideology in Greece, Egypt and the Near East, 336-31BCE, Ph. D. Dissertation, Utrecht University, 2007, pp. 83-87。[36] Claude Eilers, ed. , Diplomats and Diplomacy in the Roman World, Leiden and Boston: Brill, 2009, pp. 45-72.[37] 典型案例如公元前190年马格尼西亚战役罗马击败塞琉古帝国后迫使后者签订的《阿帕米亚和约》,参见Eliezer Paltiel, “The Treaty of Apamea and the Later Seleucids,” Antichthon, Vol. 13, 1979, pp. 30-41。[38] Geoffrey S. Sumi, Ceremony and Power: Performing Politics in Rome between Republic and Empire, Michigan: The University of Michigan Press, 2005, pp. 16-46.[39] Richard D. Sullivan, “The Historical and Geographical Position of the Late Hellenistic Dynasties,” Near Eastern Royalty and Rome, 100-30BC, Toronto: University of Toronto Press, 1990, pp. 9-24.[40] Arjan Zuiderhoek, The Politics of Munificence in the Roman Empire: Citizens, Elites and Benefactors in Asia Minor, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 12-15.[41] J. A. North, “The Development of Roman Imperialism,” Journal of Roman Studies, Vol. 71, 1981, pp. 1-9.[42] Jaime Alvar, Romanising Oriental Gods: Myth, Salvation and Ethics in the Cults of Cybele, Isis and Mithras, Leiden and Boston: Brill, 2008, pp. 202-203.[43] Erik M. Orlin, Foreign Cults in Rome: Creating a Roman Empire, Oxford: Oxford University Press, 2010, pp. 32-57.[44] Maurice Sartre, The Middle East Under Rome, London: The Belknap Press, 2005, pp. 35-38.[45] R. James Ferguson, Roma and Parthia: Power Politics and Diplomacy across Cultural Frontiers, The Center for EastWest Cultural and Economic StudiesResearch Paper No. 12. Robina, Queensland: Faculty of Humanities and Social Sciences, Bond University, 2005, pp. 76-87.[46] P. Edwell, “Osrhoene and Mesopotamia between Rome and Arsacid Parthia,” edited by Jason M. Schlude and Benjamin B. Rubin, Arsacids, Romans and Local Elites: Cross-Cultural Interactions of the Parthian Empire, London: Oxbow Books, 2017, pp. 111-136; Martin Sicker, “The Struggle over the Euphrates Frontier,” The Pre-Islamic Middle East, Westport: Greenwood Publishing Group, 2000, p. 16.[47] 关于萨珊帝国中央集权与贵族分权两大基本特性之间的矛盾关系,学界主要围绕克里斯滕森的“萨珊帝国中央集权范式”(Sasanian Centralization Paradigm)与博沙利亚提的“萨珊—帕提亚贵族共同体”(Sasanian-Parthian Confederacy)两种解释模式展开。20世纪丹麦的伊朗学家克里斯滕森在其代表作《萨珊朝治下的伊朗》(L’Iran sous les Sassanides)中指出萨珊帝国具有显著的中央集权和官僚统治的特征,但此理论却无法解释萨珊王朝在弱势君主统治期间总是被贵族世家摆布以及阿拉伯人在7世纪迅速征服萨珊帝国的历史事实。而以博沙利亚提为代表的新生代美籍伊朗学者则认为,帕提亚—萨珊时期的伊朗历史应被作为一个整体来进行研究,因为帕提亚时代的贵族世家在萨珊王朝时期仍然发挥着极为重要的政治、军事、社会和文化作用,萨珊王室与帕提亚前朝贵族密切合作,形成所谓的“萨珊—帕提亚贵族共同体”,萨珊王朝表面的中央集权下仍然保留了浓厚的贵族分权传统。她进一步指出,萨珊王朝对帕提亚王朝的取代更多是对帕提亚王朝政治结构的“延续”和“改良”,而晚期萨珊帝国的过度集权和由此导致的萨珊—帕提亚贵族联盟的解体才是萨珊王朝灭亡的根本原因,参见Arthur Christensen, L’Iran sous les Sassanides, Copenhagen: Munksguard, 1944, pp. 17-21; Parvaneh Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran, pp. 2-5。[48] R. J. Ferguson, “Rome and Parthia: Power Politics and Diplomacy across Cultural Frontiers,”The Center for East-West Cultural and Economic Studies, No. 12, 2005.[49] B. Campbell, “War and Diplomacy: Rome and Parthia, 31BC-AD235,”in J. Rich and G. Shipley, eds. , War and Society in the Roman World, pp. 213-240.[50] Amélie Kuhrt, The Persian Empire: A Corpus of Sources from the Achaemenid Period, pp. 53-55.[51] Martin Sicker, The Pre-Islamic Middle East, London: Westport Connecticut, 2000, pp. 75-82.[52] 萨珊帝国在亚美尼亚推行琐罗亚斯德教属于特例。因为亚美尼亚人本来是该教信徒,后来改宗基督教,故被萨珊波斯人视为应该回归正教的“背教者”,应努力使其放弃基督教回归琐罗亚斯德教。可基本断定,除南高加索的亚美尼亚、伊比利亚(Iberia,即后来的格鲁吉亚)和高加索阿尔巴尼亚王国(Caucasian Albania)等“特例”外,萨珊帝国的琐罗亚斯德教均不具有扩张性。亚美尼亚人改宗基督教的原因,并非单纯地反抗波斯统治,更非谋求独立,而是为了构建不受萨珊帝国干涉的自治民族教会,亚美尼亚基督教化的成功证明了基督教的普世扩张性。参见Stephen H. Rapp Jr. , The Sasanian World through Georgian Eyes: Caucasia and the Iranian Commonwealth in Late Antique Georgian Literature, London & New York: Routledge, 2014, p. 105。[53] Khodadad Rezakhani and Michael G. Morony, “Markets for Land, Labour and Capital in Late Antique Iraq, AD 200-700,” Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 57, No. 2, 2014, pp. 231-261.[54] Barak S. Cohen, The Legal Methodology of Late Nehardean Sagesin Sasanian Babylonia, Leiden & Boston: Brill, 2011, pp. 31-36.[55] Albert de Jong, “Being Iranian in Antiquity,” in Rolf Strootman and Miguel John Versluys, eds. ,Persianism in Antiquity, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2017, pp. 35-48.[56] Herodotus, Histories, trans. by A. D. Godley, Cambridge: Harvard University Press, 1995, Vol. 1, 134. 2-3.[57] Rolf Strootman and Miguel John Versluys, eds. , Persianism in Antiquity, pp. 9-32.[58] Josef Wiesehöfer, “The Achaemenid Empire,” in Ian Morris and Walter Scheidel, eds. , The Dynamics of Ancient Empires: State Power from Assyria to Byzantium, pp. 66-98.[59] J. Wolsky, “Die Parther und ihre Beziehungen zur griechisch-römischen Kultur,” Klio, Vol. 65, 1983, pp. 137-149.[60] Richard Karmin, Jewish Babylonia between Persia and Roman-Palestine,Oxford:Oxford University Press, 2006, pp. 37-60.[61] Peter Wilcox, Romes Enemies,Vol. 3,Parthians and Sassanid Persians, Oxford: Osprey Publishing, 1986, pp. 9-11; David Nicolle, Sassanian Armies: The Iranian Empire Early 3rd to Mid-7th Centuries AD, Stockport: Montvert Publishing, 1996, pp. 42-56.[62] Kaveh Farrokh, Shadows in the Dessert: Ancient Persia at War, Oxford: Osprey Publishing, 2007, p. 112.[63] A. D. H. Bivar, “Cavalry Equipment and Tactics on the Euphrates Frontier,” Dumbarton Oaks Papers, Vol. 26, 1972, pp. 271-291.[64] Polybius, The Histories, trans. by W. R. Paton, Chicago: University of Chicago Press, 2012, VI. 11-18;中译本参见〔古希腊〕波里比阿《罗马帝国的崛起》,翁嘉声译,社会科学文献出版社,2013,第403~409页。[65] E. Badian, Roman Imperialism in the Late Republic, Oxford: Basil Blackwell, 1958, pp. 29-43.[66] Antonía Tripolitis, Religions of the Hellenistic-Roman Age, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2002, p. 55.[67] Fergus Millar, A Greek Roman Empire, Berkeley, California: University of California Press, 2006, pp. 79-83.[68] Lowell K. Handy, Among the Host of Heaven: The Syro-Palestinian Pantheon as Bureaucracy, Pennsylvania: Pennsylvania State University, 1994, p. 112.[69] J. M. G. Barclay, ed. , Negotiating Diaspora: Jewish Strategies in the Roman Empire, London: T & T Clark International, 2004, pp. 109-127.[70] Wilhelm Baum and Dietmar W. Winkler, The Church of the East: A Concise History, London: Routledge Curzon, Taylor & Francis Group, 2000, pp. 28-31.[71] Volker L. Menze, Justinian and the Making of Syrian Orthodoxy Church, Oxford: Oxford University Press, 2008, pp. 1-11.[72] 汤因比在《历史研究》中论述大一统国家形成、发展和衰亡时专门以罗马帝国为例进行了详细的考察,主要是在制度和政策实践层面,如罗马帝国用以建立和维持大一统国家的历法、军队和道路系统等。皮朗则在《穆罕默德与查理曼》中论述了罗马帝国地中海经济结构的统一性,以及西欧日耳曼诸王国对罗马帝国制度和法统的继承。参见〔英〕阿诺德·汤因比著、〔英〕D. C. 萨默维尔编《历史研究》,郭小凌等译,上海世纪出版集团,2010,第639~656页;〔比利时〕亨利·皮朗《穆罕默德与查理曼》,王晋新译,上海三联书店,2011,第30~44页。[73] Getzel M. Cohen, The Hellenistic Settlements in Syria, the Red Sea Basin, and North Africa, California: University of California Press, 2006, pp. 72-88; A. H. M. Jones, The Greek City from Alexander to Justinian, Oxford: Oxford University Press, 1937, p. 7; Libanius, Antioch as a Centre of Hellenic Culture as Observed by Libanius, trans. by A. F. Norman, Liverpool: Liverpool University Press, 2000, XI. 2.[74] Angeliki E. Laiou and Cécile Morrisson, The Byzantine Economy, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, pp. 23-42.[75] Greg Woolf, “Becoming Roman, Staying Greek,” Proceedings of the Cambridge Philological Society, Vol. 40, 1994, pp. 116-143.[76] Glanville Downey, A History of Antioch in Syria: From Seleucus to the Arab Conquest, Princeton: Princeton University Press, 1961, pp. 202-235; R. V. Sellers, Two Ancient Christologies: A Study in the Christological Thought of the Schools of Alexandria and Antioch in the Early History of Christian Doctrine, London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1940, pp. 202-258.[77] Claudia Rapp, “Hellenic Identity, Romantitas, and Christianity in Byzantium,” in K. Zacharia, ed. , Hellenisms, Aldershot: Ashgate Publishing Ltd. , 2008, pp. 102-109.[78] Raoul Maclaughlin, Rome and the Distant East: Trade Routes to the Ancient Lands of Arabia, India and China, Lobdon: Bloomsbury Academic, 2010, pp. 141-178.[79] A. D. Lee, From Rome to Byzantium AD 363-565: The Transformation of Ancient Rome, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013, pp. 223-242.[80] A. K. Bowman, Egypt after the Pharaohs 332BC-AD642 from Alexander to the Arab Conquest, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 164-169.[81] Michael Angold, Byzantium: The Bridge from Antiquity to the Middle Ages, London Butler Norton Ltd. , 2001, p. 122; John Haldon, Byzantium in the Seventh Century, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 172; Mark Whittow, The Making of Byzantium, 600-1025, California: University of California Press,1996, pp. 46-49.[82] Bundahišn, edited and trans. by B. T. Anklesaria, Zand-i Akasih, Bombay: Feeroze Madressa, 1956, pp. 7-8.[83] Ali A. Jafarey, “Iranians and Turanians in the Avesta,” The Zarathushtrian Assembly, California: Buena Park, 2007, http://www. zoroastrian. org/articles/Iran_Turan_in_Avesta. htm.[84] 关于法里东裂土分封神话的中古波斯语文献记载,参见Ayadgari Jamaspig, IV. 39, in Harold Walter Bailey,ed. , trans. , “To the Zamasp-Namak,” I-II, Bulletin of the School of Oriental Studies ,1930-1932, p. 2。[85] Josef Wiesehöfer, “Rum as Enemy of Iran,” in Erich S. Gruen, eds. , Cultural Borrowings and Ethnic Appropriations in Antiquity, Oriens et Occidens: Studien zu antiken Kulturkontakten und ihrem Nachleben, Band 8, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005, pp. 105-120.[86] Mahmoud Omidsalar, Poetics and Politics of Iran’s National Epic, The Shahnameh, New York: Palgrave Macmillan, 2011, pp. 93-110.[87] Haila Manteghi, Alexander the Great in the Persian Tradition, History, Myth and Legend in Medieval Iran, London & New York: I. B. Tauris, 2018, p. 91.[88] Mahmoud Omidsalar, “The Text of Ferdowsi’s Shahnama and the Burden of the Past,” Journal of the American Oriental Society, Vol. 118, 1998, pp. 63-68.[89] 希罗多德记载的波斯帝国20个纳税行省中,除印度外的19个行省纳税总计7600巴比伦塔兰特(Talent)白银,折合9880优卑亚塔兰特白银。由于印度上缴的税额为360塔兰特砂金,因此折算为3600巴比伦塔兰特白银或4680优卑亚塔兰特白银。经计算,波斯帝国在东地中海诸纳税行省(包括小亚细亚、西里西亚、黎凡特和埃及等地)纳税总计2670巴比伦塔兰特白银,而亚述、巴比伦和米底三省税额总计为1450巴比伦塔兰特白银。如若不算印度,东地中海诸省赋税占波斯帝国赋税总额的35. 13%,远远超过波斯帝国核心区(即亚述、巴比伦和米底,波斯本土不纳税)的赋税额度,由此可见东地中海诸省对波斯帝国财政的重要性。参见Herodotus, Histories, trans. by A. D. Godley, pp. 89-95。[90] McGing, The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus, Leiden & Boston:Brill, 1986, pp. 154-163.[91] 关于米特里达梯战争及其性质的研究,还可参见G. Dennis Glew, “Between the Wars: Mithridates Eupator and Rome, 85-73 BC,” Chiron, Vol. II,1981, pp. 109-130; “The Selling of the King: A Note on Mithridates Eupator’s Propaganda in 88 BC,” Hermes, Vol. 105, 1977, pp. 253-256。[92] Erich S. Gruen, Parthika, Greek and Roman Authors’ View of the Arsacid Empire/Griechisch-römische Bilder des Arsacidenreiches, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017, pp. 205-221; E. Badian, Roman Imperialism in the Late Republic, pp. 29-43.[93] V. S. Curtis, “Parthian Coins: Kingship and Divine Glory,” in P. Wick and M. Zehnder, eds. , The Parthian Empire and Its Religions: Studies in the Dynamics of Religious Diversity. Das Partherreich und seine Religionen: Studien zu Dynamiken religiöser Pluralität, Pietas 5, Gutenberg: Computus Druck Satz & Verlag, 2012, pp. 68-81.[94] 关于此次帕提亚帝国西征罗马共和国的详细史料记载,参见Cassius Dio, Roman History, 48. 25. 2-4; Flavius Josephus, The Jewish War, 1. 13-15. 309; Flavius Josephus, Jewish Antiquities, 14. 330-377。[95] David Frendo, “Roman Expansion and the Graeco-Iranian World: Carrhae, Its Explanation and Aftermath in Plutarch,” Bulletin of the Asia Institute, Vol. 17, 2003, pp. 71-81.[96] C. Lerouge, Lʻimage des Parthes dans le monde gréco-romain. Du début du Ier siecle av. n. e. jusqu’a la fin du Haut Empire romain, Stuttgart: Franz Steiner, 2007, p. 13.[97] 帕提亚帝国意图恢复阿契美尼德王朝西部旧疆的记载,主要见于塔西佗的《编年史》。根据塔西佗的记载,1世纪初帕提亚国王阿塔巴努斯二世曾威胁罗马皇帝提比略要恢复阿契美尼德王朝的西部疆域,原文为“……与此同时他(指阿塔巴努斯二世)虚荣自负地谈到此事并以波斯人和马其顿人的古老疆界相威胁,并说他会夺取先后被居鲁士和亚历山大统治的领土”(simul veteres Persorum ac Macedonum terminos, seque invasurum possessa primum Cyro et post Alexandro per vaniloquentiam ac minas iaciebat)。参见Tacitus, Annals, VI. 31。[98] Richard Fowler, “Most Fortunate Roots: Tradition and Legitimacy in Parthian Royal Ideology,” in Oliver Hekster and Richard Fowler, eds. , Imaginary Kings: Royal Images inthe Ancient Near East, Greece and Rome, Oriens et Occidens: Studien zu antiken Kulturkontakten und ihrem Nachleben, Band 2, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2005, pp. 125-218.[99] R. J. Van der Spek, “Cuneiform Documents on Parthian History: The Rahimesu Archive Materials for the Study of the Standard of Living,” in J. Wiesehöfer, ed. , Historia Einzelschriften, Vol. 122, 1998, pp. 205-258.[100] 波斯犹太人和巴比伦祭司将对阿契美尼德王朝的记忆传递给帕提亚帝国和萨珊帝国的论断,已经由加州大学M. 拉希姆·沙耶甘(M. R. Shayegan)等学者提出并论证,沙耶甘详细讨论了帕提亚帝国和萨珊帝国在对外政策和统治理念上模仿阿契美尼德(Achaemenid Program, Imitatio Achaemenidorum)行为产生的原因,除了波斯犹太人和巴比伦祭司外,希腊罗马史家也是帕提亚—萨珊帝国获得阿契美尼德王朝记忆的重要媒介。参见M. R. Shayegan, Arsacids and Sasanians: Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia, Cambridge: Cambridge University Press, 2011, pp. 122-136, 340-381。[101] Vista Sarkhosh Curtis, “The Iranian Revival in the Parthian Period,” in Vista Sarkhosh Curtis, Sarah Stewart, eds. , The Idea of Iran: The Age of Parthians, London: I. B. Tauris, 2007, p. 9; J. Wiesehöfer,“‘King of Kings’ and ‘Philhellên’: Kingship in Arsacid Iran,” in P. Bilde et al. , eds. , Aspects of Hellenistic Kingship, Aarhus: Aarhus University Press, 1996, pp. 55-66.[102] F. A. Lepper, Trajan’s Parthian War, London: Geoffrey Cumberledge, 1948, p. 108; Kenneth H. Waters, “The Reign of Trajan, Part VII: Trajanic Wars and Frontiers. The Danube and the East,” in Hildegard Temporini, ed. , Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Principat. II, Berlin: Walter de Gruyter, 1974, pp. 415-427.[103] Jeffery D. Lerner,“ Romans and the Local Elites: Cross-cultural Interactions of the Parthian Empire,” Arsacids, London: Oxbow Books, 2017, pp. 6-9; R. E. M. Wheeler, The Roman Frontier in Mesopotamia, Congress of Roman Frontier Studies, 1949, p. 126.[104] 图拉真和塞维鲁皇帝围攻哈特拉失败的详细史料记载,参见Cassius Dio, Roman History, 68. 31. 1-4; 76. 11. 4-7; 76. 12. 2; 萨珊帝国沙普尔一世攻打并摧毁哈特拉的史料记载,参见al-Tabarī, Tarīkh al-rusul wa-al-mulūk, Vol. 5, Byzantines, Sasanids, Lakhmids and Yemen, 828-830 (32-37)。另可参见E. J. Keall, “Political, Economical and Social Factors in the Parthian Landscape of Mesopotamia and Western Iran: Evidence from Two Case Studies,” in L. D. Levine, T. C. Young, eds. , Mountains and Lowlands: Essays on the Archaeology of Greater Mesopotamia, Malibu: Undena Publications, 1977, pp. 81-89。[105] Michael Sommer, Hatra: History and Culture of a Caravan City in Roman-Parthian Mesopotamia, Mainz: Zabern, 2003, p. 89.[106] E. Kettenhofen, Die römisch-persischen Kriege des 3. Jahrhunderts n. Chr. Nachder Inscrift Šapuhrs I. An der Ka’be-ye Zartošt (ŠKZ), Beihefte zum TAVO, Reihe B. , Geisteswissenschaften, Nr. 55, Wiesbaden, 1982.[107] Evansville Downey, A History of Antioch in Syria: From Seleucus to the Arab Conquest, pp. 54-86.[108] 格诺利认为,沙普尔一世时期萨珊帝国积极的对外扩张政策,至巴赫兰一世(Bahram I, 271~274年在位)和巴赫兰二世(Bahram II, 274~293年在位)时期,由于琐罗亚斯德教大祭司卡特尔(Katir)专权,摩尼教被打压,萨珊帝国的意识形态和对外政策已经转变为以守成为主的内敛模式,即从“乐观普世主义”(optimistic universalism)帝国逐渐转型为“审慎民族主义”(prudent nationalism)帝国。参见Gh. Gnoli, “Universalismo e Nazionalismo nell’Iran del III secolo,” in L. Lanciotti, ed. , Incontro di Religioni in Asia trail III e il X secolo d. C. Atti del Convegno internazionale distudi storico-religiosi promosso organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini e dall’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is. M. E. O. ), Civiltà Veneziana, Studi 39, 1981, Florence(1984), pp. 31-54。[109] St. J. Simpson, “Mesopotamia in the Sasanian Period: Settlement Patterns, Arts and Crafts,” in J. Curtis, ed. , Mesopotamia and Iran in the Parthian and Sasanian Periods, London: The British Museum Press, 2000, pp. 57-66.[110] W. Hage, “Die oströmische Staatskirche und die Christenheit des Perse-reiches,” Zeitschrift für Kirchengeschichte, Vol. 84, 1973, pp. 174-187.[111] Joan Zouberi, “The Role of Religion in the Foreign Affairs of Sasanian Iran and the Later Roman Empire (330-630 AD),” Historia i Świat, Vol. 6,2017, pp. 121-132.[112] M. R. Shayegan, Arsacids and Sasanians: Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia, pp. 36-40.[113] Khodadad Rezakhani, “Continuity and Change in Late Antique Irān: An Economic View of the Sasanians,” International Journal of the Society of Iranian Archaeologists, Vol. 1, No. 2, 2015, pp. 93-106.[114] S. Verosta, “International law in Europe and Western Asia between 100 and 650 AD,” Académie de droit International, Leiden, 1964, pp. 15-18.[115] 410年塞琉西亚—泰西封(Seleucia-Ctesiphon)大公会议之后,基督教在萨珊帝国获得合法地位。484年贝特-拉巴特(Beth-Lapat)大公会议后聂斯脱利派东方教会成为萨珊帝国内居主导地位的基督教派别。驻节泰西封的大主教及其主教区负责管辖波斯境内全部基督教事务,并继续向中亚和印度传教。科斯玛斯(Cosmas)的《基督教国家风土记》(Christian Topography)记载的波斯聂斯脱利派教士和拜占庭教士在斯里兰卡王宫辩论情节和印度西海岸出土的聂斯脱利派教会遗址及巴列维语铭文均可证明东方教会在萨珊帝国的强大影响力。至萨珊帝国后期,聂斯脱利派教士大量担任帝国高级职务如宰相、宫廷御医和与拜占庭交涉的外交官,且有波斯贵族大量改宗,故其影响力完全不亚于琐罗亚斯德教。因此,聂斯脱利派东方教会是晚期萨珊帝国内部举足轻重的力量,可以影响帝国对外政策,并在很大程度上削弱了琐罗亚斯德教的国教地位。参见S. P. Brock, “The Christology of the Church of the East in the Synods of the Fifth to Early Seventh Century,” in G. Drogas, ed. , Aksum-Thyateira: A Festschrift for Archbishop Methodios, London: Thyateira House, 1985, pp. 125-142。[116] Josef Wiesehöfer, “Erān and Anerān: Sasanian Patterns of World View,” in Rolf Strootman and Miguel John Versluys, eds. , Persianism in Antiquity, pp. 381-392.[117] Sebeos, The Armenian History Attributed to Sebeos, trans. Robert Thomson, Liverpool: Liverpool University Press, 1999, p. 212.[118] Touraj Daryaee, “The Idea of the Sacred Land of Erānšahr,” in Rolf Strootman and Miguel John Versluys, eds. , Persianism in Antiquity, p. 393.[119] Šahrestānīha-ī Erānšahr, edited and trans. by T. Daryaee, Costa Mesa: Mazda Publishers, 2002, p. 4.[120] 但与萨珊王朝对阿契美尼德王朝政治遗产的排他性宣示不同,公元前后的帕提亚王朝仍然保留了对亚历山大“希腊化”政治遗产的部分认同,对居鲁士和亚历山大两种传统进行“双重追溯”。这当与同时代罗马帝国在奥古斯都时期奉行防御战略、承认帕提亚帝国与罗马帝国是泾渭分明的“两个世界”(divisio orbis),从而一度淡化“模仿亚历山大”情结有着明显的因果关系。参见M. Rahim Shayegan, Arsacids and Sasanians: Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia, p. 338。[121] 拜占庭对波斯的“贡金”缴纳代表的是一种象征性而非实质性的臣服,意在体现萨珊波斯人的族群中心主义和帝国观念,并非指罗马拜占庭在实质上臣服于波斯,更不能将其比拟为古代中国的朝贡体系。但从萨珊帝国视角来看,通过获得罗马拜占庭的贡赋以获得其象征性的臣服是波斯人天下世界观念的一种体现和需要,因而是理解萨珊波斯人对罗马拜占庭发动战争的必要因素。亨宁·伯尔姆和理查德·佩恩均已探讨过罗马拜占庭帝国对萨珊帝国缴纳“贡赋”的象征意义和实质意义,参见前引文。[122] Mathew P. Canepa, The Two Eyes of the Earth: Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran, pp. 188-226; Petrus Patricius, frag, in F. Jacoby, ed. , Die Fragmente der Griechischen Historiker, IV. 13, pp. 188-189.[123] 关于408年阿卡狄乌斯皇帝托孤事件的史料记载,参见Procopius, History of the Wars, I. 2. 6-10; Agathias, Histories, IV. 26. 3-7;关于590~591年莫里斯皇帝出兵助库斯洛二世复位事件的史料记载,参见Theophylact Simocatta, The History of Theophylact Simocatta, IV. 14. 1-6; V. 1-2, 7-11。[124] James Howard-Johnston, East Rome, Sasanian Persia and the End of Antiquity: Historiographical and Historical Studies, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2006, p. 15.[125] J. Wolsky, “Sur le ‘philhellenisme’ des Arsacides,” Gerion, Vol. 1, 1983, pp. 145-156;杨巨平:《帕提亚王朝的“爱希腊”情节》,《中国社会科学》2013年第11期,第180~201页;王三三:《帕提亚与希腊化文化的东渐》,《世界历史》2018年第5期,第95~110页。[126] 进攻性现实主义(Aggressive Realism)代表人物约翰·米尔斯海默(John Mearsheimer)认为,只有当一国获得霸权并成为霸主之后,才会感到满足和安全,并停止追求权力。602~628年罗马波斯战争期间,萨珊帝国的战略目标从推翻拜占庭皇帝福卡斯(Phocas, 602~610年在位)逐渐转化为征服整个拜占庭帝国,并在此期间三次拒绝希拉克略皇帝的和谈请求。因此,我们可以认为这一时期萨珊帝国在某种程度上具备了进攻性现实主义国家的特征。关于615年希拉克略遣使波斯和谈被拒的记载,主要来自7世纪君士坦丁堡匿名教士所著《复活节编年史》。参见Chronicle Paschale, 284-628AD, trans. by Michael Whitby and Mary Whitby, Liverpool: Liverpool University Press, 1989, 707. 1-709. 24。关于进攻性现实主义,参见〔美〕约翰·米尔斯海默《大国政治的悲剧》,王义桅、唐小松译,上海人民出版社,2014,第2页。[127] Peter Crawford, The War of the Three Gods: Romans, Persians and the Rise of Islam, South Yorkshire: Pen & Sword Military, 2013, pp. 196-207.[128] 彭树智、刘德斌、孙宏年、董欣洁:《世界历史上的文明交往》,《史学理论研究》2011年第2期,第4~19页。[129] Hannah Cotton, Robert Hoyland, Jonathan Price and David Wasserstein, From Hellenism to Islam: Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 255-342.[130] 龙沛:《从二元对抗到三角博弈——萨法维王朝对外战略视域下16~18世纪高加索地区国际关系的演进》,《中东研究》2018年第1期,第13页