内容提要:“红头军”是起源于伊朗西北部、安纳托利亚、叙利亚和南高加索等地区的土库曼部落,以萨法维家族的苏非领袖为精神导师。在萨法维王朝建立过程中,“红头军”起到了至关重要的作用,是萨法维王朝中央和地方统治力量的重要组成部分。“红头军”信奉什叶派苏非主义,同时也是强大的地方势力,对萨法维王朝的政治和社会发展都产生了深远的影响。在“红头军”兴起和形成过程中,什叶派信仰是一个具有决定性的影响因素。在萨法维国家初创阶段,“红头军”部落组织以苏非主义为纽带在社会形态上从氏族部落转变为具备教团结构的地缘部落。在萨法维王朝统治时期,“红头军”政治势力得到了深入发展,其乌玛克部落组织开始向封建社会的经济形态演变。“红头军”还是近代伊朗和阿富汗城市的主要驻防力量,后萨法维时代的“红头军”逐渐由部落教团转变为城市社团。“红头军”在转变为城市社团后,对近代伊朗和阿富汗城市的人口增长、民族结构、社区布局甚至建筑风貌等都产生了深远影响。

关键词:萨法维王朝 “红头军” 什叶派 部落 城市社团作者简介:张超,博士,山西师范大学历史与旅游文化学院副教授,研究领域为中东近现代史、伊朗社会史

“红头军”是伊朗萨法维王朝赖以建国的主要兵源,在萨法维王朝建立的过程中,“红头军”起到了至关重要的作用。“红头军”的称谓来自“基齐尔巴什”(Qizilbash),奥斯曼土耳其语中“qizil”为“红色”,而“Qizilbash”意为“红头”,基齐尔巴什因头戴红色角帽(taj)而被称为“红头军”。[3]近代伊朗的阿夫沙尔王朝和恺加王朝,其建立者分别来自阿夫沙尔(Afshar)部落和恺加(Qajar)部落,都属于萨法维王朝“红头军”中的七部落之一。可见,“红头军”作为萨法维帝国政治遗产的实际继承者,不仅从分享中央王朝权力的角色转变成为掌权者,而且经过长期的演变,最终成为伊朗北部地区强盛的地方势力。由于萨法维王朝奠定了伊朗近代社会的雏形,“红头军”势力的发展对于中古波斯向近代伊朗社会的过渡也产生了巨大的影响。

目前国外对“红头军”的研究中,礼萨·叶尔德里姆(Riza Yildrim)的博士学位论文《两大帝国之间的土库曼人:安纳托利亚的基齐尔巴什认同的起源(1447~1514)》[4]对15世纪后期至16世纪初“红头军”的兴起进行了研究,并从宗教信仰、社会文化和政治环境等方面分析“红头军”身份认同的起源。有关“红头军”的资料还散见于一些外文著作中,例如约翰·伍德斯(John E.Woods)的著作《白羊王朝:部落、联盟与帝国》[5],涉及白羊王朝后期萨法维家族崛起的相关史料。该著作探讨了“红头军”什叶派信仰的来源,是研究“红头军”早期发展状况的重要参考文献。关于“红头军”的论文方面,沙赫扎德·巴希尔(Shahzad Bashir)的《伊斯玛仪沙与基齐尔巴什:伊朗萨法维王朝早期宗教史中的食人习俗》[6]探讨了“红头军”发展早期的部落状况和社会习俗。而理查德·泰珀(Richard Tapper)的《黑羊部落、白羊部落和红头军:阿塞拜疆沙赫塞万部落的简史》[7]则对伊朗阿塞拜疆地区的土库曼部落的发展状况进行研究。该文涉及伊朗和安纳托利亚等地区“红头军”部落组织的发展和演变状况。詹姆斯·雷德(James J.Reid)的论文《萨法维时期恺加部落的乌玛克组织(1500~1722)》[8]对萨法维王朝“红头军”的部落组织乌玛克的内部结构进行了深入研究。另外,凯瑟琳·巴巴扬(Kathryn Babayan)的《萨法维的混合:从基齐尔巴什伊斯兰到什叶派伊玛目信仰》[9]探讨了“红头军”部落宗教信仰的形成与发展历程。在以上成果中,对于“红头军”的研究主要集中在萨法维王朝时期,而关于萨法维王朝之前“红头军”历史的研究相对缺乏。在研究内容方面,以上成果主要集中于“红头军”的宗教信仰以及“红头军”与萨法维国家的政治关系等方面,而对“红头军”部落组织和社会制度的研究较为薄弱。在国内,目前还没有专门研究“红头军”的论著出现。

鉴于此,本文拟从部落教团、乌玛克组织与城市社团三个维度出发,分析萨法维王朝时期“红头军”兴起的原因和形成过程,并探讨其向城市社团的转型及对近代伊朗和阿富汗城市发展产生的深远影响。

一 土库曼部落与“红头军”的起源

“红头军”是起源于伊朗西北部、安纳托利亚、叙利亚和南高加索等地区的土库曼人部落。[10]土耳其学者阿赫迈德·亚斯尔·奥贾克(Ahmed Yasir Ocak)把15世纪的“红头军”运动,同安纳托利亚和巴尔干地区的神秘主义苏非运动,例如谢赫贝德雷丁(Şeyh Bedreddin)的神秘主义思想相联系。[11]由于贝德雷丁运动倡导平等观念和有基督教色彩的救世思想,阿赫迈德·亚斯尔·奥贾克把“红头军”视为贝德雷丁运动的继续。法里巴·扎林内巴夫(Fariba Zarinebaf)等学者指出,“红头军”的兴起源自安纳托利亚土库曼部落的社会运动,那些追随萨法维苏非教团而归顺什叶派的土库曼部落,是“红头军”得以形成的主要力量。[12]这一观点得到大多数学者的认可。

就人口的主要族群成分看,“红头军”主要来自土库曼部落。乌斯塔吉鲁(Ustajalu)、罗姆鲁(Rumlu)、沙姆鲁(Shamlu)、祖尔卡迪尔(Zulqadr)、塔克鲁(Takkalu)、阿夫沙尔和恺加七个土库曼部落,构成“红头军”的主要来源[13],而这些部落同中亚地区的土库曼部落之间存在渊源关系。中亚地区的土库曼部落属于乌古斯(Oghuz)部落的分支,最初共有24个氏族部落,包括奇尼克(Kinik)、喀伊格(Kayq)、巴云杜尔(Bayundur)、厄瓦(Yive)、萨尔古尔(Saqur)、阿夫沙尔、巴亚特(Bayat)等。早在10世纪,土库曼部落首领塞尔柱克(Seljuk)率部皈依了伊斯兰教。[14]1025年,奇尼克部落的塞尔柱人得到伽色尼王朝(Ghaznavid Dynasty)统治者的默许后,开始进入呼罗珊北部地区,为伽色尼王朝戍守边疆。1040年塞尔柱人在丹丹坎(Dandanqan)战役中打败伽色尼人,并进占了整个呼罗珊地区。[15]此后塞尔柱人征服了伊朗全境,并于1055年进入巴格达。塞尔柱人在1071年打败拜占庭帝国后,其势力伸向小亚细亚地区,此后塞尔柱帝国进入极盛时期。塞尔柱人的扩张造成了安纳托利亚、阿塞拜疆和伊朗西北部地区的突厥化,这一部分区域逐渐成为土库曼部落固定的居留地。11世纪中亚土库曼人大量西迁,构成了西亚土库曼部落人口的主要来源。1092年塞尔柱帝国分裂后,土库曼人在小亚细亚、叙利亚、克尔曼和呼罗珊等地建立了割据王朝。

13世纪的蒙古西征和此后14世纪的帖木儿征服战争,造成中亚土库曼人第二次和第三次大规模的被动迁移。在此期间,中亚大批土库曼部落人口随军迁入伊朗等地。15世纪初,黑羊王朝从亚美尼亚和安纳托利亚等地向东扩张,也同样造成土库曼部落人口的大规模迁移。自11世纪上半叶至15世纪初,土库曼人口迁移经历了近4个世纪,其结果是形成了土库曼部落在安纳托利亚、外高加索、叙利亚、伊拉克、伊朗等广大地区分布的局面。在帖木儿帝国后期,土库曼人的黑羊王朝和白羊王朝兴起。在黑羊王朝建立前,黑羊部落联盟已经控制了亚美尼亚、美索不达米亚北部和安纳托利亚东部地区,并开始向阿塞拜疆扩张。黑羊王朝建立后,其统治地区包括今伊朗西北部与伊拉克一带。[16]白羊王朝统治地区则囊括了伊朗中西部,并将势力伸向安纳托利亚东部。此时的土库曼人分布范围,则远及呼罗珊、胡泽斯坦、法尔斯、克尔曼、伊拉克-阿贾姆等地区。

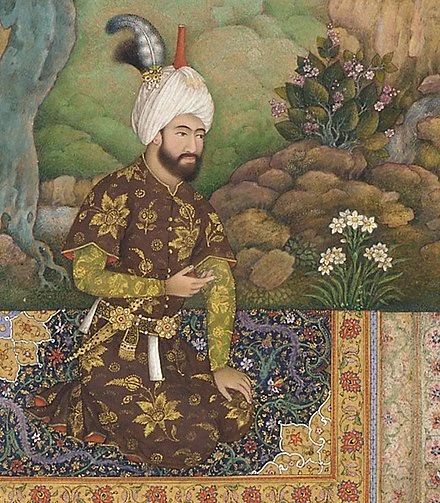

15世纪末,萨法维教团第六代领袖伊斯玛仪一世(Ismail I)开始领导“红头军”展开政治军事活动,并在吉朗(Gilan)和阿尔达比勒地区深入发展教团势力。在此期间,伊斯玛仪一世得到了来自小亚细亚和叙利亚等地的土库曼部落的支持。这其中除了沙姆鲁部、卡拉曼鲁部等旧部外,恺加部、阿夫沙尔部、基尼斯鲁(khinislu)部和克普恰克(Qipchaq)部等,也都相继皈依萨法维教团的苏非信仰,遂成为“红头军”的重要来源。此外,在亚美尼亚高原的埃尔津詹(Erzinjan)和安纳托利亚高原的巴依布尔特(Bayburt)等地,也出现了信奉萨法维教团苏非教义的土库曼部落,例如乌斯塔吉鲁部、沙姆鲁部、罗姆鲁部、塔克鲁部、祖尔卡迪尔部、阿夫沙尔部、恺加部和瓦尔萨克(Varsaq)部等,这些部落也在1501~1503年转变为“红头军”。[18]至此,“红头军”的规模已经发展壮大起来。

伊斯玛仪一世

1499年伊斯玛仪乘白羊王朝发生内讧之机,从拉希詹(Lahijan)地区发兵,攻占了阿尔达比勒和希尔万(Shirvan)等地。伊斯玛仪于1500年攻下巴库(Baku),并于次年率“红头军”击败白羊王朝并攻入大不里士(Tabriz),建立起萨法维王朝,自称沙赫(Shah,即国王)。[19]“萨法维革命”(Safavid Revolution,1447-1501)期间,那些属于黑羊部落联盟和白羊部落联盟的土库曼部落也加入了“红头军”,例如黑羊部落联盟中的萨鲁尔(Salur)部、沙姆鲁部、卡拉曼鲁部和巴胡尔鲁(Baharlu)部等,以及白羊王朝的巴云杜尔部、巴亚特部、杜加尔(Dugar)部、切布尼(Jebni)部等。此外,还有阿夫沙尔部、贝克迪鲁(Bekdillu)部、喀伊格部等也在这一时期加入了“红头军”。[20]在16世纪初萨法维家族率领苏非教团初步兴起并建立国家的阶段,“红头军”构成了萨法维王朝这一新兴政治势力的主要依靠力量。直到16世纪末,仍然有土库曼部落脱离奥斯曼帝国的统治,无论其信仰什叶派还是信奉逊尼派,都来到波斯并寻求庇护。由此可见,土库曼部落势力是“红头军”形成的主要力量。

“红头军”虽然与11世纪的中亚乌古斯部落具有历史渊源,但二者相比存在很大差别。首先,部落的名称发生了改变。其中有一部分“红头军”部落的名称来自于叙利亚、安纳托利亚、伊朗或外高加索的地名。例如罗姆鲁部,是在帖木儿征服中成为战俘的土库曼部落,该部在1404年被帖木儿大帝赠赐予萨法维教团第三代导师和加阿里汗(Khwaja Ali Khan,1391~1427年在位)统辖,因其游牧的范围位于安纳托利亚的罗姆(Rum)而得名。[21]而沙姆鲁部,则是叙利亚的土库曼部落,因游牧范围位于沙姆(Sham)地区而得名,该部落是火者阿里汗和萨法维教团的支持者。与之相似的还有塔克鲁部,该部则是由游牧于小亚细亚南部潘菲利亚(Pamphylia)和利西亚(Lycia)、泰凯(Teke)等地的土库曼部落组成的。

此外,还有一部分“红头军”部落的名称来自乌古斯人的早期氏族部落,例如乌斯塔吉鲁部,便与乌古斯人的贝克迪鲁部存在一定的渊源。该部于14世纪来到叙利亚,在15~17世纪壮大起来,游牧的区域在阿勒颇和迪亚巴克尔(Diyarbakɪr)之间。“萨法维革命”期间,该部的一支归顺萨法维教团而转变为“红头军”。萨法维王朝建立后,“红头军”成为帝国行政和军事组织的骨干力量。

“红头军”部落由于经历了长期演变,不仅在部落名称方面发生变化,在人口构成方面也与早期的中亚乌古斯部落有着巨大差别。在11世纪塞尔柱人西征过程中,土库曼部落势力到达伊朗西北部的阿尔达比勒(Ardabil)和木干(Mughan)草原等地区,土库曼部落不仅在军事上征服了当地居民,而且在社会文化方面深刻地改变了当地居民的文化和习俗。在土库曼部落的军事征服和统治下,阿塞拜疆土著人口不仅皈依了逊尼派,在语言方面也逐渐接受了突厥语。在蒙古西征时期,土库曼部落的语言和宗教信仰最终为被征服者所接受,相似的情况也发生在14世纪帖木儿征服时期。[22]这一时期中亚迁来的蒙古部落有不少最终在文化上融入土库曼部落,成为这一地区土库曼部落人口的重要来源。在16世纪初,阿尔达比勒和木干草原等地的土库曼部落中,部落民除了来自蒙古和中亚的游牧民族人口外,还有来自亚美尼亚和格鲁吉亚等高加索地区的土著人口。可见,西亚土库曼部落的人口构成,是融合当地和周边游牧人口以及曾经的统治民族,而持续发展壮大的产物。

从“红头军”部落名称的变化,以及部落内部人口构成的变化可以推测,在15世纪中叶,“红头军”的部落组织正处于由氏族部落转变为地缘部落的过渡形态。相比氏族部落,地缘部落的忠诚不是来自血缘,而是更复杂的忠诚,其基础是政治、社会、文化、语言以及领土联系,这使得部落更加团结。地缘部落一般都具有了政治自治的特性,在文化、语言等方面具有较强的内部认同。在“红头军”中,那些以叙利亚、安纳托利亚或伊朗的地名为部落名的部落,很可能已经完成了这一过渡阶段。在这些“红头军”部落中,来自乌古斯部落的血缘联系已经被大大削弱,而原居民、乌古斯氏族以及其他被征服民族,则在长达几个世纪的交往中接受了共同的信仰和语言并发生融合,不同族群来源的人口共同形成了一种全新的地缘部落。而这种地缘部落成为这一时期“红头军”部落的重要社会组织形态。

在萨法维王朝中央王权控制区域内的土库曼部落中,只有那些接受了国王的敕封后确定了对国王的附属关系的部落,才能成为“红头军”。“红头军”将萨法维国王视为信仰导师,这说明“红头军”并非世俗君主治下的普通臣民。“红头军”与萨法维国王之间在宗教信仰上的“师徒”关系,使得“红头军”能够超脱于王朝的官僚等级体系之上,从而具备了获得权力的便利条件。因此,“红头军”是萨法维王朝土库曼部落中的军政精英和特权阶层。在萨法维王朝建立后,伊斯玛仪一世赐予“红头军”大量土地作为军事封邑。“红头军”的首领也大都出任萨法维王朝的军政要职,并在伊朗西北部诸多省区都颇具势力。[23]在塔赫马斯普一世统治时期,“红头军”把持了萨法维帝国军政事务,帝国行政长官瓦齐勒(Vazir,即“维齐尔”)都是由“红头军”酋长出任,在这一时期,曾经一度出现了乌斯塔吉鲁部的瓦齐勒和鲁木鲁部的瓦齐勒两头共治左右朝政的局面。有的“红头军”家族不但位居最高行政职位,还通过豢养家臣扩大权力。“红头军”不仅把持中央军政权力和要职,在地方上也掌握实权。例如“红头军”领袖哈利法·贝克(Khalifa Beg),在1508年率军征服巴格达以及位于伊拉克的什叶派圣地后,被伊斯玛仪一世敕封为巴格达总督,并享有苏非导师代理人的尊号。[24]这一时期“红头军”除了向国王提供兵源和缴纳数量有限的贡赋外,在所管辖的地区内对臣民行使广泛的统治权力。[25]

在塔赫玛斯普一世统治时期,国王开始从土库曼部落中征召亲兵,他还组建了新的“沙赫塞万”(Shāhsavan,意为“国王之友”)部落。[26]在阿拔斯一世(Abbas I,1587~1629年在位)时期,国王进一步扶植和加强了“沙赫塞万”的力量,使之成为一支能够用来牵制“红头军”的政治势力。国王抽调各地的土库曼部落,再经过打散、混合和重组等步骤,最后组编而成的直属国王统辖的“沙赫塞万”部落,成为帝国君主实施集权统治的重要保障。因此,在萨法维王朝时期,那些获得了政治特权的土库曼部落除“红头军”外,还有沙赫塞万部落。“红头军”与萨法维王朝的土库曼部落是部分与整体的关系,它是特定历史时期内伊朗土库曼部落在演变中的一种形态。“红头军”与其他土库曼部落不同的地方,在于其宗教信仰和部落组织二元合一的部落-教团结构。

二 什叶派信仰与“红头军”教团的形成

在“红头军”皈依萨法维的什叶派苏非主义之前,各地部落因所处的政治环境差别很大,其教派信仰各不相同。例如黑羊部落信奉什叶派,而白羊部落信奉逊尼派。“红头军”中的罗姆鲁部和沙姆鲁部,因追随萨法维教团领袖火者阿里汗信奉什叶派。来自安纳托利亚的卡拉曼地区的卡拉曼鲁(Qaramanlu)部和来自迪亚巴克尔的祖尔卡迪尔部等,也都是在转向萨法维教团的苏非信仰之前就已经皈依了什叶派。这一类“红头军”部落是萨法维家族最为重要的依靠力量,在祝奈德、海达尔等苏非谢赫领导的萨法维运动中起到十分关键的作用。

不少土库曼部落是在萨法维王朝建立后,从逊尼派信仰转向什叶派,从而转变成为“红头军”的。因此,“红头军”部落转向什叶派的时间也存在先后差别。在“红头军”内部,也并非全部是信仰什叶派,在那些属于奥斯曼帝国统治下的地区,有一小部分已经转向农业生产的土库曼部落,也在这一时期向萨法维国王宣誓效忠。但它们没有改变逊尼派信仰,这些部落可以被视为“红头军”的外围组成部分。“红头军”的部落信仰虽然整体呈现不同教派混杂的结构,但仍旧是以什叶派信仰为鲜明特征,这也是“红头军”部落内聚力的来源和部落势力形成的基础,什叶派信仰是“红头军”区别于其他土库曼部落的主要标识。从一定程度来讲,什叶派信仰在“红头军”形成过程中具有决定性的影响。

13世纪中叶巴格达的哈里发被废黜后,什叶派伊玛目信仰在伊儿汗国的支持下得到迅速发展。13~14世纪,什叶派伊玛目信仰在伊朗的城镇中得到了广泛传播,相关文献印证了什叶派在该地区的发展状况。[27]1309年伊儿汗国的完者都汗(Oljaytu,1304~1316年在位)公开皈依什叶派,成为推动该教派发展的有利因素。[28]从14世纪开始,伊儿汗国国内逊尼派和什叶派之间的平衡被打破,阿塞拜疆、安纳托利亚中部、伊朗南部、呼罗珊、库尔德等地区的居民大批转向信奉了什叶派。[29]伊玛目什叶派在伊朗城市中的发展,对敌对的逊尼派势力起到了抗衡作用,这样间接有利于在伊朗农村的、信仰什叶派的“红头军”部落发展壮大。

然而,对这一时期伊朗城镇中伊玛目什叶派的相关研究中,并没有发现其与“红头军”的兴起之间存在直接联系。这也就是说,“红头军”的部落信仰是不同于伊朗城市中伊玛目信仰的类型。这些皈依什叶派信仰的“红头军”部落,从宗教教义和仪式上都同信奉伊玛目和沙里亚法的什叶派存在巨大差别,“红头军”信仰苏非圣徒,并相信苏非能够转世,甚至深受基督教末世观和千禧年(millennium)观念影响。[30]相比来讲,“红头军”信仰和伊玛目信仰虽然同为什叶派,但是二者之间存在巨大差别,前者主要来自安纳托利亚部落或偏远地区,具有激进的救世运动的特征,而后者来自伊朗中心城市的社区,以历代伊玛目崇拜为特征,并具备完整和成熟的教义及神学体系。在奥斯曼帝国的官方逊尼派看来,“红头军”信仰是极端阿拉维派(Alevi),即非法的、非穆斯林的宗教异端,并将之与信仰伊玛目的什叶派明确区分开来。

“红头军”的什叶派信仰有其自身的演变过程,这一信仰的源流最早可追溯至阿布·穆斯林(Abu Muslim)崇拜。7世纪80年代,什叶派的凯萨尼叶支系兴起于伊拉克的库法地区,其信众遵奉阿里与其妻豪莱之子伊本·哈乃斐叶(ibn Hanafiyya,约638~700年)为伊玛目。在倭马亚王朝末期,呼罗珊地区兴起了凯萨尼叶(Kaysaniyya)运动。8世纪中叶,呼罗珊的阿拔斯家族掀起了“阿拔斯革命”(Abbasid Revolution),这被视为凯萨尼叶运动的分支。[31]在“阿拔斯革命”中的英雄人物阿布·穆斯林遇害数百年后,对阿布·穆斯林的崇拜仍然盛行于伊朗的土库曼部落中,这一崇拜进而演变为一种极端的什叶派信仰。

在13~14世纪的波斯文献中,阿布·穆斯林被伊朗西北部的土库曼部落视为救世主马赫迪。这种民间信仰在伊朗西北部的农村和部落中得到广泛传播,但却很少能够在政治和经济的中心地区扎根。在这一信仰的影响下,土库曼部落出现了激进的弥赛亚运动。弥赛亚运动起到了社会动员的作用,这些被动员的土库曼部落被称为“古拉特”(Ghulat,即极端派),其在弥赛亚思想的驱使下挑起政治和社会暴乱,这种社会运动波及范围远及安纳托利亚、伊拉克、叙利亚等地。[32]阿布·穆斯林崇拜具有极端性和激进化的特征,它盛行于伊朗土库曼部落的民间社会中,成为部落社会运动的驱动力。“红头军”即来自这部分崇拜阿布·穆斯林的土库曼部落,而这些部落也都具有政治动员的鲜明特点。

在这一时期土库曼部落中,其社会组织处于地区部落的发展阶段,那么与政治上分裂相适应的必然是宗派林立的信仰结构。土库曼部落之间因地域差距、所处政治环境等因素的不同,其教派信仰也存在很大的不同,甚至出现多种教派在同一时间对同一部落施加影响的情况。这时的土库曼部落信仰,一般都具有地域局限性。例如14世纪后期兴起的侯鲁非派(Hurufi),在奥斯曼帝国境内侯鲁菲派苏非为贝克塔什(Bektashi)教团所信奉,该教团培养了大批传教师“达伊”(Daeyi),他们深入安纳托利亚和叙利亚等地开展传教活动,该派成为土库曼部落中具有地域性的教派之一。这一什叶派苏非信仰在中亚、伊朗、土耳其、叙利亚等地虽然得到广泛传播,但接受该信仰的部落之间联系松散,处于相对封闭和孤立的状态。另一支是萨法维教团,其早期传播的范围在安纳托利亚东部、伊朗西北部等地区,也发展成为地域性的教派。在信仰什叶派的土库曼部落中,那些追随萨法维教团的部落成为“红头军”的重要来源。而在土耳其地区信奉什叶派的土库曼部落中,属于贝克塔什教团的部分直到萨法维王朝建立后,也没有加入“红头军”。

土库曼部落的信仰还有易于受外部环境变化的影响,具有较强的、对周边环境的适应性等特点。比如信仰什叶派的土库曼部落所面对的环境较为险恶,其周边的奥斯曼帝国和白羊王朝都是敌对的逊尼派,这些部落之所以能够得以存续,很大程度上是得益于什叶派信仰的外在形式,即苏非主义。1468年黑羊王朝灭亡后,白羊王朝对境内的苏非派采取了宽松政策,奥斯曼帝国也采取相似的政策。这部分什叶派的土库曼部落是以苏非信仰为外在形式,因而被统治当局所容忍。苏非主义的传播淡化了土库曼部落与逊尼派王朝的信仰差异,还起到了缓解部落内部教派对立的作用。这有利于信仰什叶派苏非主义的土库曼部落的延续及发展,并为“红头军”的兴起提供了相对有利的政治环境。

“红头军”的兴起源自萨法维苏非主义在土库曼部落中的传播。萨法维教团是由阿尔达比勒的谢赫萨菲·丁(Sheikh Safi al-Din)于1334年创建的,该教团起初信仰逊尼派苏非主义。[33]萨菲·丁具有部分库尔德血统,属于逊尼派的沙斐仪学派,曾师从于设拉子的谢赫沙哈布·丁·苏赫瓦尔迪(Shahab al-Din Suhrvardi)和谢赫扎赫迪·吉拉尼(Zahid Gilani)等。[34]15世纪中叶后,萨法维苏非祝奈德创建了信奉什叶派的新支系。自此,萨法维教团日益分裂为两部分:一支是传统的、城市中的教团成员,该支系仍然信奉逊尼派;另一支系被称为祝奈德系,它代表着非传统的、农村的部落成员。祝奈德支系的组织根基来自土库曼部落,它具有土库曼部落社会的宗教和政治特征,是什叶派萨法维苏非和土库曼部落糅合的产物。祝奈德支系在和传统派的竞争中最终获胜,进而成为萨法维教团的主流。[35]

苏非祝奈德宣称,自己是阿布·塔利布(Abu Talib)的后代。他以圣裔家族的身份取得了与阿布·穆斯林同等的地位,从而得到了什叶派土库曼部落的支持。萨法维教团利用阿布·穆斯林信仰的媒介作用,促使这些部落转向萨法维什叶派。祝奈德将什叶派“达瓦”(Dawa,即宣教)的历史记忆,同其苏非主义相结合,以此来吸引更多的部落成员。据相关文献,15世纪中叶时,萨法维教团已经转向了什叶派,其苏非信仰逐渐被当地的土库曼部落接受。[36]此后,萨法维家族的历代苏非教团领袖,也都假借阿布·穆斯林崇拜作为争取部落支持的有力工具。

萨法维的什叶派苏非主义对土库曼部落起到了思想动员和社会动员的作用,白羊王朝和奥斯曼帝国境内的大批土库曼部落转而向遵循萨法维家族的苏非道统(tariqah)。在奥斯曼帝国的泰凯(Teke)和埃尔津詹等地的土库曼部落也宣誓效忠于萨法维的苏非领袖。祝奈德还得到逊尼派白羊王朝支持和庇护,他同白羊王朝的乌宗·哈桑(Uzun Hassan,1453~1478年在位)[37]结成姻亲。祝奈德利用白羊王朝和奥斯曼帝国相互牵制的有利形势,促使其苏非主义运动发展成为具有鲜明政治色彩的“萨法维革命”,最终使萨法维王朝在伊朗建立了起来。

萨法维苏非教团适应了土库曼部落社会运动发展的需要。一个能代阿布·穆斯林行使统治权力的、当世的精神领袖,可以把土库曼部落凝练成一支强有力的势力,进而达到政治统一的目标。在“萨法维革命”期间,“红头军”开始逐渐形成,这些部落不仅在精神信仰上实现了宗教革新,而且在社会形态上从部落组织转变为教团结构。那些信奉萨法维苏非的“红头军”部落,将后者奉为世俗的政治领袖和宗教上的精神导师(Murshid)。这些部落的成员既是战士,也是苏非信徒,成员作为信徒(Murids)其地位是平等的,地位高出普通信徒的只有苏非教团的领袖及其任命的苏非传教事务官(Khalifa,即“代理人”)。[38]这种教团式结构成为“红头军”的组织雏形。

1488年萨法维家族的谢赫海达尔(Sheikh Haydar,1461~1488年在位)正式将归顺教团的土库曼部落组建为“红头军”。“红头军”头戴十二角红帽,其寓意对应的正是萨法维家族什叶派信仰中的十二位伊玛目。“红头军”又被称为圣战战士(ghazis),他们将萨法维王朝对外的武力征服活动冠以十二伊玛目的神圣名义。红头军的教团结构是以政教合一的部落编制为主要形式,“红头军”是极端派,一方面,他们视萨法维苏非为宗教崇拜对象,另一方面又将其视为世俗统治者,向其宣誓效忠并定期向其进献贡物。“红头军”的教团组织是以萨法维的苏非主义为纽带凝结而成的,这是“红头军”区别于其他土库曼部落的重要标志。在一定程度上讲,部落教团是“红头军”部落在萨法维运动中动员和再组织的产物。萨法维教团掀起的社会运动成为“红头军”部落社会进化的重要媒介,“红头军”部落以宗教变革的形式实现了政治和社会的演进。因此,“萨法维革命”就本质意义来讲,是以萨法维宗教改革为形式的,是部落社会的一场进化运动。

相比中亚的乌古斯和土库曼部落组织,“红头军”部落教团是土库曼地缘部落在西亚进化的高级形态。而这种部落教团联结起来,最终形成了以什叶派苏非主义为特征的神权政治。在伊斯玛仪一世入主大不里士后,他凭借“红头军”的强大势力,迫使当地星期五清真寺尊奉他为伊玛目,在主麻日的呼图白中以他的名字聚礼。“红头军”不仅把伊斯玛仪一世视为苏非,还进一步将其神化为阿布·穆斯林的化身、先知及伊玛目的转世之身等。在大不里士,“红头军”教团多次镇压了逊尼派反对者的叛乱,城中占三分之二比例的逊尼派人口被迫全部改信什叶派。此后法尔斯、克尔曼、伊拉克等地相继归顺萨法维王朝,“红头军”都采用了相似的方式,使这些地区人口的教派结构逐渐发生了根本性改变。因此,“红头军”的部落教团是正在形成中的、政教合一的萨法维神权国家的政治基石。

在萨法维王朝前期,“红头军”对萨法维苏非领袖的崇拜仪式也充分体现了萨法维王权的神圣特征,16世纪上半叶塔赫马斯普一世(Tahmasp I,1524~1576年在位)即位后,“红头军”将新任沙赫尊为“大苏非”的同时,同样也赋予他以先知和伊玛目的神性。[39]“红头军”苏非主义信仰奠定了萨法维王权神化的思想和政治基础,这使得“红头军”的政治信仰构成了萨法维王权合法性的来源。从此角度来看,“红头军”的苏非信仰在一定时期内充当了萨法维王朝所倚重的精神支柱。“红头军”的部落信仰是王朝初期官方意识形态的一个重要来源,或者说“红头军”的什叶派信仰是土库曼部落自身衍生的,这一信仰本身就是萨法维什叶派信仰的重要组成部分。

塔赫马斯普一世

“红头军”的部落教团组织,是萨法维教团激进革命运动时期的组织结构,它是政治动员的产物,因此也具有社会运动的长期性特点。萨法维王朝建立后,政治革命运动将随之结束,然而“红头军”仍然具有继续推动社会变革的巨大动能,因此“红头军”的部落运动仍然持续。这必然与萨法维统治者产生一种难以调和的矛盾,萨法维统治者希望政治安定和社会稳固,须先结束“红头军”的社会运动。在建国后,伊斯玛仪一世定十二伊玛目派为国教,相比而言,伊玛目信仰更适合维持萨法维王室法统的合法性和实现其统治的稳定。伊斯玛仪一世还将萨法维家族谱系上溯至伊玛目侯赛因,并以古波斯君主的姿态践行沙里亚法的统治秩序。为巩固伊玛目信仰的地位,他将什叶派乌莱玛从叙利亚和伊拉克等地迁入伊朗,并创办了什叶派宗教学校,以此结成了萨法维家族和什叶派乌莱玛之间的政治联盟。[40]在萨法维统治者官方信仰发生转变的情况下,“红头军”信奉的什叶派苏非主义失去了官方信仰的地位。十二伊玛目派信仰被确立为萨法维王朝国教后,“红头军”并没有融入萨法维王朝的官方信仰体系,而是在萨法维的神权体系中逐渐被边缘化,但苏非主义从来都是“红头军”信仰深处的无法被取代的思想基础。

萨法维王朝时期,“红头军”部落的“乌玛克”(uymaq)组织得到了快速发展。“乌玛克”本意为“部落”[41],这一组织形态来自11世纪的塞尔柱突厥部落。对此国内学者指出,乌玛克是塞尔柱部落首领领导下的家族式的军事精英制度,首领受到其家族、部下及较小的部落首领的支持,该制度建立在首领个人的才干及威望以及半独立的战士、家族和归顺的群体之上。[42]而在萨法维王朝时期,“红头军”部落的乌玛克结构和内涵发生了巨大变化。

首先,乌玛克部落的经济形态发生了转变。在塞尔柱时期,乌玛克部落经济以游牧业为主,商业为补充。在很长时间内,突厥-蒙古部落都对中东地区的农业经济造成了巨大破坏。这是由于,由突厥-蒙古部落建立的王朝进入中东后,对当地小王朝的社会秩序和政府结构造成破坏。突厥-蒙古部落轻视农业和城市生活,不擅长创造财富,热衷于强取豪夺,掠夺财富。[43]然而11世纪上半叶至16世纪中期,伊朗高原经历多次游牧民族的人口迁移,游牧部落的居留地和迁移线路逐渐固定下来。例如阿夫沙尔部在胡泽斯坦地区定居,巴亚特部留居在迪亚巴克尔,伊纳鲁(Inallu)部定居在扎格罗斯山区和叙利亚北部等地。乌玛克组织为土库曼人开展农业与游牧业提供了相对稳定的环境,这大大减少了军事征服对经济生活的破坏,并有助于解决农业与游牧业经济之间的发展矛盾。乌玛克还包括具备防御功能的军事要塞,乌玛克首领凭借其军事力量向城镇居民和农民征税,并以某一要塞为中心来建立地方统治。[44]随着乌玛克的演变,它逐渐具备了基本的经济和社会功能。詹姆斯·雷伊德提出,乌玛克的中心一般位于城市,城市中有巴扎市场。乌玛克有一套复杂的经济和社会机构,这种经济实体经营游牧业、农业和手工业,其经营的范围则包括乡村、牧场、城镇和城市等。[45]

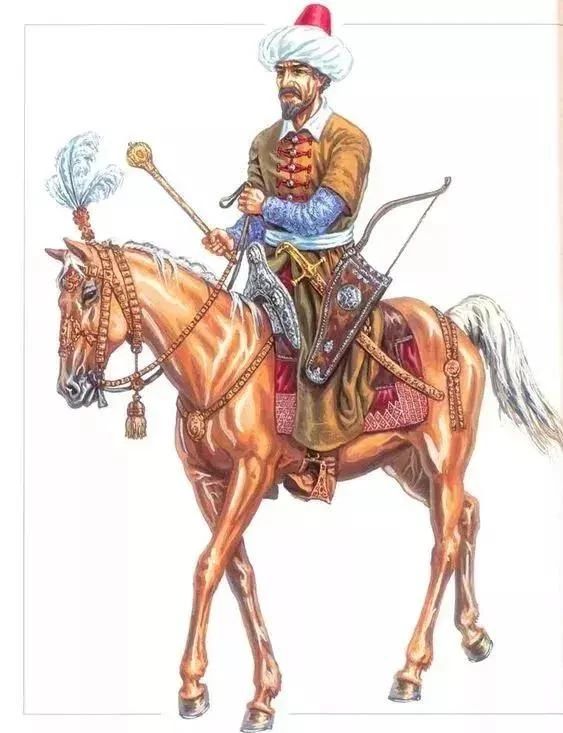

一名“红头军”士兵

在萨法维王朝时期,随着“红头军”开始转向定居生活,乌玛克内部游牧业收入在大大减少的情况下,会促使这些部落扩大其经济活动的范围,开始涉入农业和商业等领域。非土库曼人口的比例增大,乌玛克中从事农业和商业的人口迅速增长,游牧经济在乌玛克中的比重处于不断下降的趋势。随着乌玛克不断扩大,农业和商业经济的收入远远超过了游牧业收入,农业和手工业逐渐成为乌玛克主导产业,这从根本上改变了乌玛克开始形成时的经济结构和社会结构,乌玛克发展为拥有众多地产的、实力雄厚的经济实体。

萨法维王朝时期,“红头军”的乌玛克已经发展成为较为完善的经济组织。以恺加部落的乌玛克为例,1546年恺加部落获得了位于加兹温(Gazvin)和伊斯法罕城区的地产,这些地产及附属建筑兼具经济、军事和行政等职能,在此基础上形成了乌玛克组织的雏形。在乌玛克内部,手工业和商业的税收是“红头军”部落首领的主要经济来源。在阿拔斯一世时期,萨法维帝国的中央集权改革使得“红头军”在乌玛克商业经济中的影响式微。在恺加部落的乌玛克内,商业经济的发展促使这一组织的经济更加繁荣。每一个乌玛克都是经济上自给自足的实体单位,它也是萨法维国家中家庭经济活动的主要形式和经济来源。乌玛克最终演变为集游牧业、农业和商业为一体的经济综合体。

其次,乌玛克规模扩大,并已具有封建领地的性质。萨法维王朝在前期并非中央集权制国家,而是由松散的、大小不等的封国和部落领地所组成。萨法维王朝实行土地封邑制,“红头军”分布于各个封国。萨法维王朝派出王室成员作为各省总督,以此对封国进行监视。但这些封国是在土库曼部落统治范围的地域上设立的,各总督都受“红头军”导师(lala)的辅佐,这样每一个王室成员的命运都和一个“红头军”部落相联系。萨法维帝国建立的这种封邑制,非常有利于“红头军”乌玛克组织的发展。

在乌玛克中,只要获得“伊玛莱特”(imarat)称号的部落首领都能够获得国王的封地,但其封地必须远离家族世居地。萨法维王朝初期由于帝国领土迅速扩大,萨法维国王对“红头军”的封赏一般是连亘的大片土地。“红头军”封地的范围就是乌玛克的大小,乌玛克除了“红头军”部落外,还囊括了其封地中大量的原住人口。此外,乌玛克还吸纳外邦来投的土库曼部落人口。在伊斯玛仪沙执政时期,从奥斯曼帝国的安纳托利亚和叙利亚等地来投的部落成员,都会被统编入“红头军”的乌玛克组织中。因此萨法维王朝时期,乌玛克组织的规模得到迅速扩充,远超过了“红头军”原初的部落编制,更像是按区域划分的政治实体单位。

随着“红头军”封地在帝国各地分散和扩大,红头军势力逐渐伸向萨法维王朝的各个省区。例如,乌斯塔吉鲁部的乌玛克从吉朗地区伸向厄尔布尔士山区,再从此到达呼罗珊地区。在萨法维王朝扩张至呼罗珊地区之后,哲拉伊尔(Jalayir)部和巴亚特部等被拆散,编入萨法维王朝的乌玛克中,其中主要是“红头军”乌斯塔吉鲁的乌玛克。在里海沿岸地区,塔里斯(Talish)部和乌斯塔吉鲁部的乌玛克发展迅速,这两个部落成了萨法维王朝北部地区乌玛克的主要部分。在萨法维王朝治下的阿克科雍鲁部(即白羊部落),其乌玛克覆盖了沿扎格罗斯山脉的伊朗高原西部地区,以及法尔斯、克尔曼、迪亚巴克尔、伊拉克阿拉伯地区、叙利亚北部和安纳托利亚东部。在萨法维王朝时期,这种部落单位是伊朗部落和城市社会组织的重要组成部分。乌玛克作为“红头军”的封地,享有很高的自治权,在乌玛克领地上“红头军”效仿萨法维中央王朝的机构和职官体系,建立起健全的统治机构,而中央政府政令很难在这种乌玛克中通行。

最后,在政治方面,乌玛克的行政制度组成了萨法维王朝官方的机构体系。塔赫马斯普一世执政时期,加大了对“红头军”的土地封赏,乌玛克遍及全国各地。乌玛克一般为行政机构的所在地,在部落结构内部都有一套完整的官僚体系。例如赫拉特的沙姆鲁部中,该乌玛克的最高行政官是赛非德(Sifid),在赛非德之下是较为高级的官吏,如圣陵警卫官(Ishik-Aqasi-Bashi)、各省地方长官(Hakim)、要塞监护人(Kutval)、警备部队长官(Yuzbashi-on-Bashi-Aqa)、市场行政官(Darugha)、宣令调度官(Elchi)、宫廷司仪官(Yasavul-i Suhbat)等。这些高级官吏都由土库曼族“红头军”充任。而较为低级的官吏阿克萨卡尔(Aksakal),则由波斯族地方首领充任,这类低级官吏负责在各社区执行国王的命令。[46]

每一个乌玛克在其当地管理范围内,都对其治下的经济单位或社会组织享有统辖的权力,它成为代萨法维王权行使统治权力的组织基础。塔赫马斯普一世借助于“红头军”部落的机动性,通过“红头军”的联合体系,建立起在全国的统治。乌玛克发展成为全国各级行政机构的实体单位。16世纪90年代之后,“红头军”垄断高级官吏的局面出现变化,波斯族、库尔德族、卢尔族封建主等也可以在“红头军”之下谋取高级职位。在绝大多数省区,乌玛克控制了省级及以下的行政体系,例如省首席长官瓦齐勒、卡兰塔(Kalantar)、卡达胡达(Kadkhud)、财务官(Khazinedar)等。伊斯玛仪二世(Ismail II,1576~1577年在位)统治时期,库尔德部落和卢尔部落开始取得和“红头军”同等的地位。

从生产资料占有关系来看,“红头军”部落中出现了封建制生产关系。在“红头军”部落中,萨法维中央王朝委任代理人为“哈里发”。由于萨法维王朝长期同奥斯曼帝国作战,这些代表萨法维政府的“哈里发”获得了更多的自治权力。而在战事减少的情况下,“红头军”部落在城市近郊转向定居,“哈里发”在其辖区内的权力得到扩大,在经济活动中拥有地产而转变为封建领主。这种情况说明,萨法维王朝时期“红头军”部落组织开始向封建社会的生产关系过渡了。此外,普通游牧部落成员转变为定居部落(Tāt)的村民也很普遍。19世纪中期,在乌尔米耶地区的阿夫沙尔部落中,转变为农耕村落的家庭达到7000户[47],其中较为贫困的阿夫沙尔农庄分布在西乌尔米耶的山区中,许多部落酋长已转变为地主,他们雇用穆斯林和基督徒耕种土地。因此,“红头军”部落中封建生产关系的逐渐建立,也是促使近代伊朗社会结构发生变迁的重大因素。

四 “红头军”城市社团的形成及影响

在萨法维王朝统治前期,“红头军”势力快速壮大,那些在“红头军”与敌对国家交战中被“红头军”占领的城市,萨法维王朝便委任“红头军”进行统治。1510年“红头军”攻下赫拉特后,“红头军”沙姆鲁部的首领便担任了赫拉特总督职务,对该地实行直接统治。[48]阿拔斯一世时期,“红头军”的阿夫沙尔部落的戈里布·阿里(Ghrib Ali)凭借军功就任乌尔米耶总督。他在该城北修建卫城,驻扎4000名红头军士兵,使这里成为边防要塞。那些由“红头军”出任总督或直接统治的还有加兹温、克尔曼以及法尔斯省的卡泽罗姆(Kazerum)[49]等城市。这一时期通过不断征战,“红头军”控制了伊朗东部的广大区域,不仅坐镇赫拉特绿洲,而且控制了中亚逊尼派国家南下通向圣城麦加朝觐的要道,并向北面的乌兹别克汗国、东面的莫卧儿帝国的交界地带扩张。那些毗邻边界的、具有军事战略意义的要塞,如赫拉特、喀布尔、坎大哈等城市,其周边都形成了“红头军”的驻防区。

17世纪初,萨法维王朝强化了中央集权,阿拔斯一世为消除“红头军”在帝国政治中心的影响,将大部分“红头军”调向边远的城市和要塞。阿拔斯一世在位时期,他将戈尔布·阿里的胞族东调至与阿富汗交界地区,以防守来自乌兹别克汗国和莫卧儿帝国的入侵。1625年,有8000户驻守在克尔曼、胡泽斯坦和法尔斯等地的“红头军”,被迁至乌尔米耶和西阿塞拜疆一带,并定居下来。[50]阿拔斯一世的强制迁徙政策在客观上延展了“红头军”在伊朗各地扩散的地域广度和范围。由于阿拔斯一世改革后,“红头军”在伊朗边塞城市都构筑了卫城或防区并由部落驻守,“红头军”社区在各地形成扩散之势。最终在18世纪和19世纪,土耳其东部、伊拉克、阿富汗等广大地域的部落和城市中,广泛地散布着“红头军”的军事社会组织。

由于“红头军”突出的政治地位和军事职能,其影响力远及安纳托利亚东部、伊拉克、阿富汗西部等广大区域的部落和城市。直到今天,“Qizilbash”仍然是阿富汗城市中的什叶派社区的代称。[51]以阿富汗为例,在纳迪尔汗(Nadir Khan)执政时,乌尔米耶的“红头军”有一部分部落则被调入呼罗珊北部和阿富汗的坎大哈等地。自18世纪中叶,在喀布尔城市郊区出现了一片孤立的居民区辛多瓦尔(Chendawol),而喀布尔城市的辛多瓦尔社区便是由伊朗红头军驻防部队演变而来的。有学者认为,阿夫沙尔王朝的纳迪尔汗与印度莫卧儿帝国交战期间,纳迪尔汗建立的“红头军”军团进入这一区域,因战时需要设卫城而形成该城。[52]但另一种观点认为,喀布尔辛多瓦尔的伊朗“红头军”,是杜兰尼王朝的艾哈迈德沙·杜兰尼(Ahmed Shah Durrani,1747~1773年在位)在为纳迪尔汗效力时成立的个人卫队,这支队伍成了艾哈迈德的心腹力量,艾哈迈德的起居、草诏和执行等机构的人选都从这支“红头军”中提任。该区的居民全部是伊朗化的、信仰什叶派的土库曼族部落民,而他们被逊尼派所包围,辛多瓦尔遂成为喀布尔城独具特色的什叶派社区。

从萨法维王朝的中期即17世纪初起,在萨法维王朝统治较为稳固的城市,随着战事逐渐减少,“红头军”部落转向了城市定居生活,“红头军”的部落教团这一社会组织形式,也开始向城市社团类型的转变,并最终融入伊朗和阿富汗城市中的什叶派社区。这对近代伊朗城市的发展产生了多方面的影响。

第一,改变伊朗城市的内部结构。“红头军”的防卫区一般都位于城郊的战略要地,其内部采用易于防守的封闭构造,战时可容纳城区的居民来此避难。以乌尔米耶城为例,该城外的卫城驻扎“红头军”,卫城中仅有总督治所和一所清真寺。“红头军”与乌尔米耶城的居民往来非常有限。从18世纪初开始,“红头军”军事功能逐渐蜕变,从军事功能转向了经济生活。从18世纪上半叶起,阿夫沙尔部落总督开始放弃了卫城,率部退入乌尔米耶城,鲁斯塔姆汗(Rustam Khan)和侯赛因·库利汗(Hussein Qoli Khan)等几任总督也将治所设置于城中的巴扎商业区。“红头军”在城市增建清真寺、巴扎等公共设施,与当地居民的联系日渐增多。为便于和“红头军”社区互通,乌尔米耶的城区不断得到了延展,使得城区向着较为开放的构造类型演变。“红头军”的社区打通了与城市的阻隔,由最初的军事隔离状态逐渐向城市开放,从而使得伊朗城市的闭合结构向互通和开放结构转变。至19世纪中后期,在乌尔米耶城“红头军”阿夫沙尔人的部落社区与乌尔米耶城逐渐融为一体,他们与伊朗人共同构成该城的主要居民。

第二,促进伊朗城市人口的增长。在19世纪初乌尔米耶城有1.2万人,城北的卫城中“红头军”约2.5万人。1856年该城的“红头军”人数略有减少,但乌尔米耶城人口已经增至3万人。[53]在19世纪喀布尔城区人口也都出现了增长趋势。19世纪30年代,喀布尔城市人口约6万人,其中“红头军”人口有1万~1.3万人。1876年“红头军”人口约1.78万人,喀布尔城区人口已增至10.3万人。[54]这一方面是因为“红头军”不断迁入该地,迁入的这部分人口从游牧转向了定居,因而直接导致城市人口数量增加;另一方面,“红头军”驻防的城市形成了相对稳定与和平的环境,这吸引了周边地区的部落和农耕人口,并使得城市工商业也随之繁荣起来,这也间接有利于经济发展和人口增长。

第三,对城市人口的教派结构产生巨大影响。在“红头军”强力推动下,萨法维帝国城市人口经历了什叶派化的过程。例如,1510年“红头军”来到赫拉特后,对具有逊尼派伊斯兰传统的赫拉特城进行了军事和政治意义的征服。大维齐(vizier)沙拉夫·丁·塔可鲁·穆罕默德(Sharaf Al-Din Takkalu Muhammad)任赫拉特总督达30年。在他的任期内,“红头军”实现了对赫拉特的稳固统治。在沙拉夫·丁·塔可鲁·穆罕默德汗的领导下,“红头军”并注重该城的战后修复和建设,如召回逃散的市民,恢复赫拉特的清真寺、学校和巴扎等建筑设施,以及在城市花园(Bagh-e Shahr)北区开辟商铺,从而使赫拉特的商业重新繁荣起来。这一时期“红头军”驻守的卡罗赫(Karokh)社区经济富足,已成为赫拉特的钱粮基地。在红头军治下的赫拉特城市中,萨法维王朝和乌兹别克汗国之间频繁战争所引起的逊尼派和什叶派的激烈冲突也渐趋平息,由此开启了什叶派文化对赫拉特城市的长期浸染,“红头军”带来伊斯兰教什叶派的文化和生活,从更深层面改变了赫拉特城的人文环境。[55]逊尼派的赫拉特市民对“红头军”也从戒备逐渐转向接纳,自16世纪三四十年代,有不少赫拉特市民开始“具有什叶派倾向”,有的甚至放弃逊尼派转向什叶派。[56]而那些处于帝国边界的城市中,由于受城市控制权易手的影响,这类城市人口的什叶派化经常出现反复。因此,伊朗城市什叶派化的进程快慢及最终程度并不相同,这很大程度上仰赖于“红头军”的经营结果。

第四,对城市社区结构的影响。在伊朗城市中,“红头军”社区成为伊朗城市的重要部分。在伊朗大多数城市中,如大不里士、伊斯法罕、设拉子、加兹温等,城市居民区几乎都有“海达尔叶”(Haydariyyah)社区。[57]就海达尔叶社区的形成原因来讲,有什叶派宗教狂热、城市人口增长、商业的发展、城市公共盛典对社会群体的动员效应等要素。这些因素都出现在“红头军”驻守或势力强盛的伊朗城市中。可见,当时伊朗城市社区的这一发展状况与“红头军”密不可分。

“红头军”城市社区以独特的风格构成了城市中的显著部分,并深刻地改变了城市社区的分布结构。在18世纪和19世纪的喀布尔市,有的“红头军”被喀布尔的突厥贵族雇用,充当护宅家丁的角色,例如与萨达尔·穆拉德汗(Sardar Morad Khan)庄园毗邻的札剌伊儿(Jalayers)社区,接收了300户“红头军”。[58]“红头军”聚居区越出辛多瓦尔的隔阻,散布于城市其他教区的周边,例如喀布尔新城区的阿里·礼萨汗大街,就有“红头军”的聚居区,该地段靠近大巴扎,社区中建有清真寺、浴室和商店等。[59]“红头军”的融入改变了喀布尔社区的面貌,使城市居民人口和教派结构呈现多元杂处的格局。

从17世纪初起,阿拔斯一世为加强中央集权而推行宗教和行政改革,大力削弱“红头军”的势力。在平定法尔斯和克尔曼等地的“红头军”部落叛乱后,阿拔斯一世废除土地封邑制度,他转而重用皈依什叶派的基督徒奴隶禁卫军(Ghulams)[60],他把奴隶禁卫军分配到从中央到各地的军政机构中,以抗衡和削减“红头军”的势力。1598年,阿拔斯一世将首都从加兹温迁至伊斯法罕。1601年,阿拔斯一世从伊斯法罕步行到马什哈德,并朝圣伊玛目礼萨,他以此向臣民宣示其伊玛目信仰。1602年阿拔斯一世将国王统辖的部分土地献给伊玛目礼萨圣陵及所属的清真寺。从此,马什哈德代替了阿尔达比勒的地位,成为萨法维王朝的宗教圣城。随着17世纪初开始阿拔斯一世在伊朗建立起中央集权制的国家,“红头军”在萨法维国家政治中的影响力呈逐渐下降之势。

“红头军”虽然在萨法维王朝国家政治中的影响力出现下降,但从另外一个角度看,这使得它转变成为一股地方势力。恺加王朝时期,“红头军”大部分已融入城市从而逐渐退出历史舞台。那些依旧从事游牧生活的、分散的土库曼部落则延续着“红头军”的经济生活方式。他们通过联姻关系,与当地库尔德部落结成政治联盟等,构建起地方权力的社会基础,在地方事务中仍旧保留很大的影响。为寻求新的权力渠道,这些土库曼部落向中央王朝输送士兵,积极参加王朝组建的新式军队。在伊俄战争(1803~1828年)中,恺加军队中的阿夫沙尔部落民组成的连队获得了良好的声誉。由此可见,在后萨法维时代失去王庭中代理人的情况下,这些土库曼部落通过军队继续保持对国家政治的影响,他们在伊朗军队中的影响力一直到第一次世界大战前仍旧有效。

结语

“红头军”是由中古晚期西亚土库曼部落发展而来的军事组织,这些部落在族源上同中亚的突厥乌古斯部落存在一定的渊源。中亚乌古斯部落民西迁后,其语言和文化对西亚当地人口产生深刻影响。这些部落同土著居民以及其他被征服民族,则在长达几个世纪的交往中发生融合,形成了以地缘部落为组织形态的西亚土库曼部落。“红头军”是西亚土库曼部落中的特殊部分,“红头军”与其他土库曼部落相区别的地方是其宗教信仰和部落组织形式。萨法维家族的苏非主义是“红头军”教派认同的重要标识,“红头军”的组织结构是部落教团,即政教合一的部落编制。

“红头军”是土库曼部落内部社会运动发展和演变的最终产物。在萨法维革命前,这些部落具有摆脱奥斯曼帝国统治和争取独立或自治的需求。萨法维教团掀起社会运动期间,被动员起来的土库曼部落,最终转变为“红头军”。“红头军”一方面视萨法维家族的苏非导师为宗教效仿对象,另一方面又将其视为世俗统治者。“红头军”苏非主义信仰奠定了萨法维王朝王权神化的思想和政治基础,相比早期土库曼人的氏族部落组织,“红头军”的部落教团是土库曼部落进化的高级形态。萨法维王朝苏非主义的教团形式和土库曼的地缘部落组织的结合,构成了“红头军”得以形成的两大要素。

萨法维王朝时期是土库曼“红头军”部落组织演变的重要阶段。这一时期,“红头军”势力的发展促进了其部落组织发生进一步的演变,以乌玛克为形式的复合式社会经济组织得到了快速发展。在经济方面,乌玛克部落的传统游牧经济向封建社会经济形态转变,乌玛克发展为拥有众多地产的、实力雄厚的经济实体。17~18世纪时,乌玛克部落组织的规模显著扩大,已经具有封建领地的性质,“红头军”部落由此出现了封建制生产关系。在政治方面,乌玛克成为代萨法维王权行使地方统治权力的组织基础,并发展成为全国各级行政机构的实体单位。“红头军”乌玛克组织的发展,是促使近代伊朗社会结构发生变迁的重大因素。

在萨法维王朝后期,“红头军”部落向城市社团的转变。“红头军”是伊朗城市主要的防守力量,在伊朗边塞城市都构筑了卫城或防区。在萨法维帝国统辖的广大地域的部落和城市中,广泛地散布着“红头军”的宗教社团。在萨法维王朝统治较为稳固的城市,随着战事逐渐减少,“红头军”部落转向了城市定居生活,“红头军”的部落教团这一社会组织形式,也开始向城市社团的类型转变,并最终融入伊朗和阿富汗城市中的什叶派教区。最后,“红头军”部落组织成为伊朗和阿富汗城市结构的组成部分。“红头军”对萨法维时期伊朗城市的发展产生了重要影响。“红头军”向城市社团的转型对近代伊朗和阿富汗城市的人口增长、民族融合、教派格局、社区分布、建筑风格等方面产生深远的影响,成为推动近代伊朗和阿富汗城市发展的重要因素。

[1] 本文系国家社会科学基金重大招标项目“丝绸之路城市史研究”(18ZDA213)的阶段性成果。[2] 张超,博士,山西师范大学历史与旅游文化学院副教授,研究领域为中东近现代史、伊朗社会史。[3] Kathryn Babayan,“The Safavid Synthesis:From Qizilbash Islam to Imamite Shi’ism,” Iranian Studies,Vol.27,No.1,1994,p.157.[4] Riza Yildrim,Turkomans between Two Empires:The Origins of the Qizilbash Identity in Anatolia(1447-1514),PhD Dissertation,Ankara:Bilkent University,February,2008.[5] John E.Woods,The Aqquyunlu:Clan,Confederation,Empire,Salt Lake City:University of Utah Press,1999.[6] Shahzad Bashir,“Shah Ismail and the Qizilbash:Cannibalism in the Religious History of Early Safavid Iran,” History of Religions,Vol.45,No.3,2006.[7] Richard Tapper,“Black Sheep,White Sheep and Red-Heads:A Historical Sketch of the Shāhsavan of Āzarbāijān,” Iran,Vol.4,1966.[8] James J.Reid,“The Qajar Uymaq in the Safavid Period,1500-1722,” Iranian Studies,Vol.11,1978.[9] Kathryn Babayan,“The Safavid Synthesis:From Qizilbash Islam to Imamite Shi’ism,” Iranian Studies,Vol.27,No.1,1994.[10] Shahzad Bashir,“Shah Ismail and the Qizilbash:Cannibalism in the Religious History of Early Safavid Iran,” p.235.[11] Ahmed Yasir Ocak,Osmanli-Toplumunda-Zindiklar-ve-Mulhidler,Ebook Düzenleme:Nirvana,1997,pp.216-235.[12] Fariba Zarinebaf,“Azerbaijan between Two Empires:A Contested Borderland in the Early Modern Period,” Iranian Studies,Vol.52,2019,p.306.[13] 哈全安:《中东国家史610-2000:伊朗史》,天津人民出版社,2016,第22页。[14] 金宜久主编《伊斯兰教史》,江苏人民出版社,2006,第182页。[15] 蓝琪:《塞尔柱克人的崛起及其历史条件》,《贵州师范大学学报》(社会科学版)1990年第2期,第50页。[16] 〔法〕勒内·格鲁塞:《草原帝国》,赵晓鹏译,中国致公出版社,2019,第440页。[17] Riza Yildirim,“The Safavid-Qizilbash Ecumene and the Formation of Qizilbash-Alevi Community in the Ottoman Empire,” Iranian Studies,Vol.52,No.3,2019,p.453.[18] Minorsky,“Introduction and Commentary to Tadhkirat al-Muluk,” Gibb Memorial Series,New Series 16,London:Cambridge,1943,p.193.[19] P.M.Holt,Ann K.S.Lambton,Bernard Lewis,The Cambridge History of Islam,Vol.1A,Cambridge:Cambridge University Press,1970,p.398.[20] Barthold,“A History of the Turkmen People,” p.109.参见Richard Tapper,“Black Sheep,White Sheep and Red-Heads:A Historical Sketch of the Shahsavan of Azarbaijan,” Iran,1966,Vol.4,p.63。[21] Richard Tapper,“Black Sheep,White Sheep and Red-Heads:A Historical Sketch of the Shahsavan of Azarbaijan,” Iran,1966,Vol.4,p.77.[22] 1258年旭烈兀从中亚调来15万户突厥部落民。Richard Tapper,“Black Sheep,White Sheep and Red-Heads:A Historical Sketch of the Shahsavan of Azarbaijan,” Iran,1966,Vol.4,p.62.[23] 哈全安:《中东国家史610-2000:伊朗史》,天津人民出版社,2016,第26页。[24] Kathryn Babayan,“The Safavid Synthesis:From Qizilbash Islam to Imamite Shi’ism,” Iranian Studies,Vol.27,No.1,1994,p.139.[25] 哈全安:《中东国家史610-2000:伊朗史》,天津人民出版社,2016,第26页。[26] Richard Tapper,“Black Sheep,White Sheep and Red-Heads:A Historical Sketch of the Shāhsavan of Āzarbāijān,” Iran,1966,Vol.4,p.65.[27] Kathryn Babayan,“The Safavid Synthesis:From Qizilbash Islam to Imamite Shi’ism,” Iranian Studies,Vol.27,No.1,1994,p.306.[28] 李福泉、张雅梅:《多维视角下的阿塞拜疆什叶派问题》,《阿拉伯世界研究》2021年第1期,第137页。[29] Fariba Zarinebaf,“Azerbaijan between Two Empires:A Contested Borderland in the Early Modern Period,” Iranian Studies,Vol.52,No.3-4,2019,p.303.[30] Fariba Zarinebaf,“Azerbaijan between Two Empires:A Contested Borderland in the Early Modern Period,” Iranian Studies,Vol.52,No.3-4,2019,p.306.[31] 〔英〕法尔哈德·达夫塔利:《伊斯兰伊斯玛仪教派简史》,阿米尔·赛都拉译,宗教文化出版社,2016,第37页。[32] Kathryn Babayan,“The Safavid Synthesis:From Qizilbash Islam to Imamite Shi’ism,” Iranian Studies,Vol.27,No.1,1994,p.136.[33] Kathryn Babayan,“The Safavid Synthesis:From Qizilbash Islam to Imamite Shi’ism,” Iranian Studies,Vol.27,No.1,1994,p.135.[34] Fariba Zarinebaf,“Azerbaijan between Two Empires:A Contested Borderland in the Early Modern Period,” Iranian Studies,Vol.52,No.3-4,2019,p.305.[35] Riza Yildirim,“The Safavid-Qizilbash Ecumene and the Formation of Qizilbash-Alevi Community in the Ottoman Empire,” Iranian Studies,Vol.52,No.3,2019,p.455.[36] Shahzad bashir,“Shah Ismail and the Qizilbash:Cannibalism in the Religious History of Early Safavid Iran,” History of Religions,Vol.45,No.3,2006,p.235.[37] 白羊王朝的统治者乌宗·哈桑是萨法维王朝伊斯玛仪一世的外祖父。Kathryn Babayan,“The Safavid Synthesis:From Qizilbash Islam to Imamite Shi’ism,” Iranian Studies,Vol.27,No.1,1994,p.306.[38] Kathryn Babayan,“The Safavid Synthesis:From Qizilbash Islam to Imamite Shi’ism,” Iranian Studies,Vol.27,No.1,1994,p.138.[39] Fariba Zarinebaf,“Azerbaijan between Two Empires:A Contested Borderland in the Early Modern Period,” Iranian Studies,Vol.52,No.3-4,2019,p.320.[40] Michael M.J.Fischer,Iran:From Religious Dispute to Revolution,Boston:Harvard,1980,pp.28-29.[41] James J.Reid,“The Qajar Uymaq in the Safavid Period 1500-1722,” Iranian Studies,Vol.11,No.1,1978,p.138.[42] 黄民兴、丁雨婷:《论塞尔柱王朝政治制度的特征》,《西部学刊》2017年第12期,第41页。[43] 韩志斌:《中东部落:概念认知、类型演化及社会治理》,《史学月刊》2021年第5期,第10页。[44] 黄民兴、丁雨婷:《论塞尔柱王朝政治制度的特征》,《西部学刊》2017年第12期,第41页。[45] James J.Reid,“The Qajar Uymaq in the Safavid Period 1500-1722,” Iranian Studies,Vol.11,No.1,1978,p.138.[46] James J.Reid,“The Qajar Uymaq in the Safavid Period 1500-1722,” Iranian Studies,Vol.11,No.1,1978,p.122.[47] Nobuaki Kondo,“Qizilbash afterwards:The Afshars in Urmiya from the Seventeenth to the Nineteenth Century,” Iranian Studies,Vol.32,No.4,1999,p.547.[48] C.P.W.Gammell,The Pearl of Khorasan A History of Herat,London:Hurst Company,2016,p.123.[49] Nobuaki Kondo,“Qizilbash Afterwards:The Afshars in Urmiya from the Seventeenth to the Nineteenth Century,” Iranian Studies,Vol.32,No.4,1999,p.549.[50] Nobuaki Kondo,“Qizilbash Afterwards:The Afshars in Urmiya from the Seventeenth to the Nineteenth Century,” Iranian Studies,Vol.32,No.4,1999,p.539.[51] C.P.W.Gammell,The Pearl of Khorasan A History of Herat,London:Hurst Company 2016,p.122.[52] May Schinasi,Kabul:A History 1773-1948,Leiden:BRILL,2017,p.29.[53] Nobuaki Kondo,“Qizilbash Afterwards:The Afshars in Urmiya from the Seventeenth to the Nineteenth Century,” Iranian Studies,Vol.32,No.4,1999,p.554.[54] May Schinasi,Kabul:A History 1773-1948,Leiden:Brill,2017,p.31.[55] C.P.W.Gammell,The Pearl of Khorasan A History of Herat,London:Hurst Company,2016,p.122.[56] C.P.W.Gammell,The Pearl of Khorasan A History of Herat,London:Hurst Company,2016,pp.134-135.[57] John R.Perry,“Toward A Theory of Iranian Urban Moieties:The Haydariyyah and Nimatiyyah Revisited,” Iranian Studies,Vol.32,No.1,1999,p.51.[58] May Schinasi,Kabul:A History 1773-1948,Leiden:Brill,2017,p.34.[59] May Schinasi,Kabul:A History 1773-1948,Leiden:Brill,2017,p.33.[60] C.P.W.Gammell,The Pearl of Khorasan A History of Herat,London:Hurst Company,2016,p.147.