来源:《西域研究》2019年第3期

帕提亚“众王之王”钱币的起源、发展及影响[1]

内容提要帕提亚国王米特拉达提二世统治时期,希腊语的“众王之王”称号首次出现在钱币上。该称号源自两河流域,后成为波斯国王的专属头衔。它之所以出现于米特拉达提二世钱币之上,与当时帕提亚王国复杂、多元的政治结构有关。该币文后来一度消失又再现,也与帕提亚的政局变动息息相关。这个称号后来被某些周边国家的国王所采用,反映了帕提亚帝国及其王权至上观念影响的扩大。

公元前110年左右,帕提亚(即汉文史籍中的“安息”)国王米特拉达提二世(Mithradates II the Great,约公元前123~前88年在位)发行的部分钱币上开始出现一种新的希腊语铭文——“众王之王”(

, king of kings)。“众王之王”后来不仅成为帕提亚钱币上的国王常规头衔之一,还大量见于周边王国钱币之上。帕提亚以西的亚美尼亚、本都以及博斯普鲁斯王国发行的部分钱币,帕提亚以东的印度—斯基泰人(Indo-Scythians)和印度—帕提亚人(Indo-Parthians)钱币以及后来的贵霜帝国钱币,甚至于阗国发行的汉佉二体钱上,都可以看到“众王之王”铭文频频出现。在古代世界,钱币是国王对臣民进行政治宣传的重要媒介,国王发明或接受一种新的钱币图案、铭文,往往带有特殊的政治意图。因此,希腊语“众王之王”类型钱币的起源和传播,实际上也是帕提亚帝国王权观念的历史演变及其对周边国家和地区的直接或间接影响的反映。

, king of kings)。“众王之王”后来不仅成为帕提亚钱币上的国王常规头衔之一,还大量见于周边王国钱币之上。帕提亚以西的亚美尼亚、本都以及博斯普鲁斯王国发行的部分钱币,帕提亚以东的印度—斯基泰人(Indo-Scythians)和印度—帕提亚人(Indo-Parthians)钱币以及后来的贵霜帝国钱币,甚至于阗国发行的汉佉二体钱上,都可以看到“众王之王”铭文频频出现。在古代世界,钱币是国王对臣民进行政治宣传的重要媒介,国王发明或接受一种新的钱币图案、铭文,往往带有特殊的政治意图。因此,希腊语“众王之王”类型钱币的起源和传播,实际上也是帕提亚帝国王权观念的历史演变及其对周边国家和地区的直接或间接影响的反映。

一 “众王之王”钱币出现的历史背景与现实需要

“众王之王”最初是两河流域居民对神的敬称。例如,古巴比伦国王汉谟拉比统治时期(公元前1792~前1750年)的一份祈祷文书中称恩利尔神(Enlil)为“众主之主,众王之王”(bēl bēlē šar šarrᾱni,英译为lord of lords,king of kings)。[2]迄今所知,至晚到中亚述王国的图库尔提·尼努尔塔一世(Tukulti-Ninurta I,约公元前1243~前1207年在位)时,这个称号已开始用于称呼国王,之后不断被两河流域的君主们使用。[3]因此,早在波斯帝国建立之前,两河流域的居民便已对“众王之王”头衔非常熟悉。

随着波斯帝国的建立,这个称号的流传范围进一步扩大。《贝希斯敦铭文》开篇即以国王本人的口吻说道:“我是大流士、伟大的王、众王之王、波斯王、诸省之王(king of the Provinces)、叙斯塔斯佩斯(Hystaspes)之子、阿尔沙米斯(Arsames)之孙,阿黑门尼宗室。”[4]铭文结尾处,大流士一世宣称他会将整篇文字刻写出来,分发到各行省。[5]由此可以推断,至晚到大流士一世时期,“众王之王”已经为波斯帝国全境臣民所熟知,并且与“大王”等称号一起成为波斯国王的代表性称谓。[6]从波斯帝国的统治框架来看,大流士一世推行的行省制并不能改变帝国政治的多元性,中央对于地方的控制力有限,“独立王国”依旧存在。[7]因此,波斯帝国时期的“众王之王”不仅是对国王权威的宣示,也是对这种中央—地方关系的默认。

但是,到希腊化时代,“众王之王”这一头衔似乎销声匿迹。除了一种据称属于希腊—巴克特里亚国王欧克拉提德一世(Eucratides I,约公元前171~前145年在位)的希印双语铜币上有佉卢文形式的“众王之王”外,[8]目前可见有关希腊化君主的文献、钱币、碑铭等各类史料中均无此说。这一变化曾经被学界视为希腊化政权“去波斯”影响的表现,[9]但事实真的如此吗?亚历山大及其继承者建立的政权是希腊—马其顿人的统治,他们在战略要地建立据点式的希腊化城市,依靠交通要道对地方施行以点带面的控制。在希腊—马其顿人统治之下,波斯人可以担任总督,甚至将领,但并非地方的小国王。因此,对于希腊—马其顿国王而言,他们也就没有必要给自己加上“众王之王”的头衔了。

有学者将米特拉达提二世在钱币上启用“众王之王”头衔视作帕提亚政治文化政策开始“波斯化”转向的重要信号。[10]所谓“波斯化”转向,是相对于王国早期的“希腊化”而言。帕提亚原是塞琉古王国的一个行省,受希腊化影响比较深刻,这在早期帕提亚钱币上也有所体现:建国初期帕提亚钱币铭文采用希腊语,沿袭希腊化钱币的基本特征图像,正面是国王头像,背面为弓箭手持弓而坐的形象,也与塞琉古王国钱币背面阿波罗的坐姿相似。米特拉达提一世征服两河流域,掌控塞琉西亚造币场后,发行了背面是宙斯或赫拉克勒斯等希腊神祇的银币,同时国王装扮风格也更加希腊化,以王带(diadem)取代风帽(bashlyk)。然而,倘若将“众王之王”的出现视作帕提亚开始恢复波斯政治文化传统的标志的话,另一波斯国王的常用头衔——“大王”早在米特拉达提一世征服米底(约公元前148/7年)之后便为其采纳,且出现在钱币铭文中。[11]二者有着同样深厚的波斯渊源。因此,将采用“众王之王”头衔作为帕提亚波斯化转向的标志似乎不妥。事实上,米特拉达提二世此举有其深刻的历史背景。

米特拉达提二世即位之初,帕提亚既有外患,又有内忧。从疆域看,米特拉达提一世在位期间(约公元前171~前138年),[12]帕提亚就已经由一个地域性王国发展为大帝国,西至美索不达米亚,东至索格底亚那,北至里海、黑海一线,南至波斯湾之间的广阔地区,名义上都归其所有。然而,帕提亚国王却不能对新征服的领土施以强有力的控制。塞琉古王国、埃兰王国(Kingdom of Elymais)以及卡拉克斯王国(Kingdom of Characene)等多方势力依旧在两河流域角逐,挑战阿尔萨息王室在此地的统治权威。公元前130/129年,安条克七世(Antiochus VII,约公元前138~前129年在位)试图重夺塞琉古旧土,起初在希腊人的支持下连连获胜,一度夺回了巴比伦尼亚。后来塞琉古士兵肆意烧杀抢掠,导致很多城市转而支持帕提亚人,驱逐塞琉古军队,才使得战争形势逆转,安条克七世兵败身亡,帕提亚人取得最终胜利。[13]埃兰是波斯湾沿岸的一个小王国,首府位于苏萨(Susa),公元前145至公元前133年,短短数年内至少三次大规模侵扰美索不达米亚。[14]直到公元前133年,米特拉达提一世之子——弗拉特斯二世(Phraates II,约公元前138~前127年在位)首次征服埃兰本土,才为美索不达米亚解除一大威胁。[15]但是弗拉特斯二世并没有将之纳入帕提亚中央政权的直接管理体系,埃兰实际上仍是相对独立的羁縻王国,其国王也只是名义上承认帕提亚国王的宗主地位。与此同时,波斯湾沿岸另一小国卡拉克斯也趁乱崛起,一度占领了巴比伦尼亚,威胁帕提亚人在此地的统治权威。[16]帝国东境形势同样严峻。约公元前145年,希腊—巴克特里亚王国在北方游牧民族的冲击下几近崩溃,其中可能就包括来自中国西北地区的塞人,[17]在大月氏人的西进压力之下,塞人又进一步向阿姆河以东和以南地区推进,大规模涌入帕提亚王国东部,木鹿、阿里亚(今阿富汗赫拉特附近)、萨卡斯坦(Sakastan)等地皆为其所占,弗拉特斯二世及其叔叔阿尔塔巴努斯一世(Artabanus I,约公元前127~前124年在位)先后亡于东征战场。[18]

因此,米特拉达提二世登基之初所面临的首要任务是消除东西边境的危机。查士丁说他战功卓著,使自己赢得了“伟大的”称号。[19]在东境,米特拉达提二世重新控制了木鹿—布哈拉—撒马尔罕一线的交通,收回了阿里亚行省和萨卡斯坦。[20]在西境,也成功稳定了两河流域局势,卡拉克斯王国和亚美尼亚都俯首称臣,前者甚至发行了有米特拉达提二世头像的钱币。[21]

不过,对于缺乏成熟统治经验的帕提亚人而言,军事征服暂时结束,如何巩固辽阔的疆土,整合帝国不同区域和复杂的民族等问题随之而来。面对各地表面臣服,但又具有半独立地位的藩属和具有一定自主权的希腊化城市,借助于波斯帝国时期的“众王之王”称号安抚各地的藩王,同时再次确立自己的最高权威,也就顺理成章。

二 “众王之王”钱币在帕提亚的发行与延续

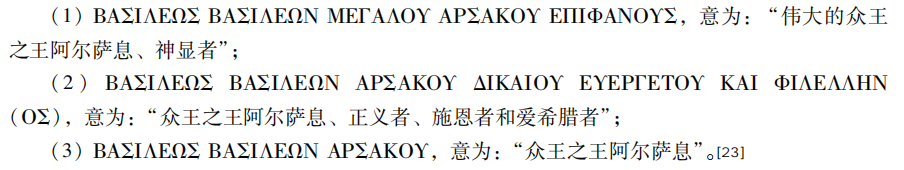

米特拉达提二世发行的“众王之王”钱币上并无表示年代的铭文,但文献和碑铭材料却提供了两处颇有价值的线索:公元前111/110年,《巴比伦天文日志》首次以“众王之王”称呼帕提亚国王,另外远在提洛岛的一篇献祭铭文中也提到“伟大的众王之王阿尔萨息”,时间也恰在公元前110年。[22]两相结合可以推测,很可能公元前110年,“众王之王”的头衔已经出现在米特拉达提二世的钱币上,包含在三类铭文之中:

这些“众王之王”钱币,无论银币还是铜币,正面都是国王头像,但是国王头饰前后不一,既有希腊式的王带,又有明显属于东方风格的高冠(tiara)。背面图像则随材质不同而不尽相同。银币背面均为弓箭手持弓而坐的形象,绝大多数帕提亚国王钱币都采用这一图像,不过所坐之物与之前相比有细微差别:建国初期的钱币背面,国王坐在无靠背的凳子(diphros)上,米特拉达提一世时期所坐之物变成了翁法洛斯石(Omphalos,或称“脐石”)。翁法洛斯石位于希腊宗教圣地德尔菲,在神话传说中是大地的中心,塞琉古王朝的钱币上常见阿波罗手持弓箭坐在翁法洛斯石上的图像,所以米特拉达提一世的这一变动的灵感很可能来自于塞琉古钱币。[24]米特拉达提二世时,国王所坐之物变成了波斯式高背椅。与银币不同,国王一般不直接掌控铜币发行,造币厂在选择或设计铜币图案时拥有一定自主权,他们通常选择已经在当地普遍流行的希腊化钱币样式为范本,因此“众王之王”铜币背面图像极其丰富,木棒、箭筒、葡萄枝、丰饶角、尼科、阿尔忒弥斯等希腊化钱币上常见的神祇或神祇象征物悉数出现。

总体来看,米特拉达提二世的钱币铭文上“众王之王”与“爱希腊者”并举,图像亦呈现出希腊化元素与波斯元素并重的特征,这种特征看似矛盾,实际上正是米特拉达提二世对不同族群“兼顾”和“平衡”策略的具体表现。面对一个疆域辽阔、结构松散的庞大“帝国”,在强调国王威严的同时,还要兼顾各族群的情感,在不同的压力和倾向之间达成平衡,对于塑造一个有凝聚力的国家意义深远。钱币作为帕提亚政治宣传的主要媒介之一,既强调国王的特殊地位,又能让各地的臣民感觉到自己的归属,对于安抚各族群情绪、稳定政局无疑会起到积极作用。

但是,从米特拉达提二世统治后期开始,帕提亚又重新陷入危机,这在钱币上也有所反映。从米特拉达提二世去世,到奥罗德斯二世(Orodes II,约公元前57~前38年在位)即位,这段历史时期因文献、铭文材料有限,钱币年代序列也难以排定,学界关于这一时期的王位更迭顺序众说纷纭,被称为“帕提亚黑暗时代”。[25]此时帕提亚的危机主要表现在两方面:一方面,帕提亚传统的部落贵族坐大、王权衰微。几个传统大家族,如苏伦(House of Surens)、卡伦(House of Karen)以及盖夫(House of Gev)等地位举足轻重。这些家族的代表人物实际上相当于“藩王”,他们平日里统领一方,战时率军出征,势力强大时直接干预夺位斗争。例如,米特拉达提二世平定东境后,将臣服的游牧民族——主要是斯基泰人和月氏人安置在萨卡斯坦行省,并将其交由帕提亚贵族苏伦家族管理,印度—帕提亚王国的独立也与这个家族关系密切。[26]有学者根据贝希斯敦的一处铭文认为,米特拉达提二世之后即位的戈塔尔泽斯一世(Gotarzes I,约公元前95~前90年在位)可能来自盖夫家族,而非正统阿尔萨息王室。[27]王室内部分裂同样严重。一般认为,阿尔萨息王室此时开始分为米特拉达提二世王系与西纳特卢克斯王系(Sinatrukids)两大支派,帕提亚王位此时主要掌握在西纳特卢克斯家族手中。他们能在王位斗争中占据上风,主要得益于地方门阀与部落君长势力,尤其是伊朗高原东部和巴克特里亚边疆贵族的襄助。帕提亚贵族间的矛盾冲突不仅导致王国内部政局动荡,也给予周边强邻以可乘之机。觊觎东方的罗马人、南侵的中亚草原贵族,纷纷利用帕提亚内乱的机会,挑战帕提亚人对周边区域的统治权威。另一方面,除了操纵政权的大家族或部族之外,帕提亚名义统治下众多的羁縻王国,如奥斯罗恩(Osroene)、阿特罗帕特尼米底(Atropatene Media)、阿迪阿贝(Adiabene)、埃兰、卡拉克斯、波西斯(Persis)等,也常在帕提亚王位继承之争中被倚重,时常卷入纷争。[28]这一时期,“众王之王”在钱币上消失,正是国王控制力虚弱、政局混乱的表现。

公元前63年,弗拉特斯三世在位期间,《天文日志》再次以“众王之王”称呼帕提亚国王,[29]此外,据普鲁塔克记载,庞培在致弗拉特斯三世的书信中也称其为“众王之王”,[30]说明帕提亚国王已经再次正式起用该头衔,不过目前尚未见属于弗拉特斯三世的“众王之王”钱币。弗拉特斯三世的两个儿子——奥罗德斯二世和米特拉达提三世(Mithradates III,约公元前57~前54年在位)为争夺王位继承权,都自称“众王之王”且发行了相应的钱币[31]:奥罗德斯二世占据两河流域后便在塞琉西亚造币场发行的四德拉克马银币上使用了“众王之王”头衔,币文为“

”,意为“众王之王阿尔萨息、爱父亲者、公正者、神显者、爱希腊者”[32];米特拉达提三世主要控制区域在以米底为中心的伊朗高原地区,他的一部分钱币上也有“众王之王”头衔,主要来自埃克巴塔纳和尼萨的造币场。[33]对争夺继承权的双方来说,采纳“众王之王”头衔对其王位合法性至关重要。它已不仅仅是凌驾于地方和部族之上的霸权的象征,而是演变成为王室内部拥有最高权威和最具有合法性的标志。

”,意为“众王之王阿尔萨息、爱父亲者、公正者、神显者、爱希腊者”[32];米特拉达提三世主要控制区域在以米底为中心的伊朗高原地区,他的一部分钱币上也有“众王之王”头衔,主要来自埃克巴塔纳和尼萨的造币场。[33]对争夺继承权的双方来说,采纳“众王之王”头衔对其王位合法性至关重要。它已不仅仅是凌驾于地方和部族之上的霸权的象征,而是演变成为王室内部拥有最高权威和最具有合法性的标志。

自奥罗德斯二世之后,帕提亚钱币的图案和铭文基本形成定式:“众王之王阿尔萨息、爱父亲者、正义者、神显者、爱希腊者”环钱币背面图像呈回字型排列(右侧一般只有一列铭文),“众王之王”成为帕提亚国王钱币上固定王衔的一部分。不过,帕提亚钱币上的希腊语铭文越到后期错讹越多,甚至难以辨认,图像也严重变形,说明到王朝后期,国王钱币的图案和铭文越来越流于形式,象征意义大于实际意义,只是在沿袭一种既有模式而已。

三 “众王之王”钱币的传播与影响

米特拉达提二世时期,“众王之王”作为最高权力的象征,也为周边地区的政权所熟知、认同。他去世之后的混乱局势,为周边地区的统治者采用“众王之王”头衔、发行“众王之王”钱币提供了契机。

(一)在亚美尼亚和本都王国的采用

亚美尼亚和本都国王都曾与帕提亚交往密切。米特拉达提二世统治期间,亚美尼亚一度沦为帕提亚的附属国,国王甚至将儿子提格拉奈斯(也就是后来的提格拉奈斯大帝,Tigranes the Great,公元前95~前55年在位)送往帕提亚宫廷为质。[34]提格拉奈斯在此期间显然深受帕提亚政治文化的影响,后来也是借助米特拉达提二世的扶植才得以登上亚美尼亚王位,成为其在亚美尼亚的代理人。本都国王米特拉达提六世(Mithradates VI Eupator,约公元前120~前63年在位)与帕提亚的米特拉达提二世几乎同时崛起,他在位期间,本都国力达到全盛。当米特拉达提六世在小亚势力蓬勃发展,引起罗马人忌惮时,[35]便于公元前95年与帕提亚结成同盟,一致对抗罗马。[36]提格拉奈斯亦迎娶米特拉达提六世之女为后。由此,帕提亚、本都和亚美尼亚三方同盟正式形成。帕提亚在这个同盟中居于核心地位,此时“众王之王”头衔代表着近东地区的霸主地位。

米特拉达提二世去世后,帕提亚长期陷入内乱,王权式微,帕提亚、本都、亚美尼亚的三方同盟随之分崩离析。亚美尼亚和本都国王都曾趁机“僭越”称“众王之王”。然而,他们采用该称号的具体原因又不尽相同。

提格拉奈斯曾分别在势力鼎盛和低谷时两次发行“众王之王”钱币。公元前70~前60年间,提格拉奈斯夺取了美索不达米亚北部的阿迪阿贝以及科尔第(Gordyene)等地,随后便在钱币上自称“众王之王”(

)。[37]这些地方都曾为帕提亚人所有,普鲁塔克称提格拉奈斯“征服了众多民族,降服了帕提亚人”,阿庇安也说他征服了许多周边的部落,……称呼自己为“众王之王”。[38]所以他此时称“众王之王”既可能与早年在帕提亚宫廷的经历有关,也是征服了帕提亚控制和影响下的大片领土,势力发展到极盛的宣示。但好景不长,罗马人不久之后便入侵亚美尼亚,提格拉奈斯本人被俘,亚美尼亚丧失了独立地位。[39]为与帕提亚相抗,庞培有意扶植一个受惠于罗马人的附庸以挑战帕提亚在东方的权威。因此,提格拉奈斯虽然以归顺罗马为代价重新成为亚美尼亚国王,但实为罗马人的傀儡,此时他的钱币上再次出现“众王之王”,也是出自罗马人的授意。

)。[37]这些地方都曾为帕提亚人所有,普鲁塔克称提格拉奈斯“征服了众多民族,降服了帕提亚人”,阿庇安也说他征服了许多周边的部落,……称呼自己为“众王之王”。[38]所以他此时称“众王之王”既可能与早年在帕提亚宫廷的经历有关,也是征服了帕提亚控制和影响下的大片领土,势力发展到极盛的宣示。但好景不长,罗马人不久之后便入侵亚美尼亚,提格拉奈斯本人被俘,亚美尼亚丧失了独立地位。[39]为与帕提亚相抗,庞培有意扶植一个受惠于罗马人的附庸以挑战帕提亚在东方的权威。因此,提格拉奈斯虽然以归顺罗马为代价重新成为亚美尼亚国王,但实为罗马人的傀儡,此时他的钱币上再次出现“众王之王”,也是出自罗马人的授意。

本都至少有两位国王曾自称“众王之王”——米特拉达提六世及其子法纳克斯二世(Pharnaces II,约公元前63~前47年在位)。目前尚未发现米特拉达提六世的钱币上有“众王之王”,但是在本都控制下的希腊人殖民城市宁菲昂(Nymphaion,今克里米亚格罗耶夫斯克(Geroyevskoye / Heroivske)),发现一座米特拉达提六世塑像的底座上刻有“众王之王”铭文,可证明他确实曾以“众王之王”自居。公元前89年,米特拉达提六世与罗马公开宣战,并顺利控制了整个小亚,随后向希腊进军,当占据希腊本土的一部分之后,米特拉达提六世的个人势力发展到顶峰,事实上已取代帕提亚暂时成为近东地区的新霸主,最有可能此时开始采用“众王之王”头衔。[40]与其父相比,法纳克斯二世并非强有力的霸主。本都败于罗马后,法纳克斯与父亲为敌,并在罗马人的扶植下成为博斯普鲁斯国王,实际上则附庸于罗马。然而,他却在公元前55/54~前51/50年间发行了一系列有“众王之王”的金币。[41]金币正面为国王法纳克斯本人肖像,刻画精细入微,风格与父亲米特拉达提六世后期的钱币相似,具有典型的希腊化王像钱币特征,币面有本都纪年(Pontic Era)。[42]背面的阿波罗形象承袭塞琉古王朝钱币,[43]有铭文“

”,意为“众王之王,伟大的法纳克斯”,共四行,平行分布于反面币图上下两侧。[44]这些金币发行时间正值庞培和恺撒相争、罗马人无暇东顾之际,因此法纳克斯此举政治意图十分明显,不仅以相似的图像风格与塞琉古王国以及本都王国建立起联系,更以“众王之王”之名宣示自己政权的合法性与独立性。

”,意为“众王之王,伟大的法纳克斯”,共四行,平行分布于反面币图上下两侧。[44]这些金币发行时间正值庞培和恺撒相争、罗马人无暇东顾之际,因此法纳克斯此举政治意图十分明显,不仅以相似的图像风格与塞琉古王国以及本都王国建立起联系,更以“众王之王”之名宣示自己政权的合法性与独立性。

总之,亚美尼亚和本都国王都曾受帕提亚影响,在不同的历史语境中自称“众王之王”,发行相应钱币。然而与米特拉达提二世时期相比,“众王之王”之名逐渐失去了最初的含义,变得名不副实,成为一种象征合法性与独立性的虚衔,甚至是罗马拉拢亚美尼亚与帕提亚争夺霸权的工具。

(二)在“远东”丝路沿线国家的传播

“众王之王”也在帕提亚王国以东的印度—斯基泰王国、印度—帕提亚王国以及之后的贵霜帝国钱币上普遍出现。[45]结合钱币发行的年代、币图以及印度—斯基泰人和印度—帕提亚人与帕提亚的渊源来看,他们使用“众王之王”头衔很可能也与帕提亚的影响有关,[JP]贵霜钱币深受前两者影响,币文中也普遍包含“众王之王”,继而又为汉佉二体钱的设计提供了灵感和范本。丝绸之路的开辟,使得沿线各个国家间的信息往来较为通畅,也促进了这一头衔的流行范围的扩大。

毛伊斯(Maues,约公元前95/85~前60/57年在位)是最早使用“众王之王”头衔的印度—斯基泰国王,他推翻印度河西岸印度—希腊人统治后,在哈扎拉—克什米尔地区(Hazara-Kashmir)发行了“众王之王”钱币。一方面,从设计风格上看,它们明显受到印度—希腊人钱币的影响。印度—希腊人国王普遍发行希印双语币,毛伊斯的这些钱币的币文也都是希印双语,正面有希腊文“

”,背面是佉卢文“Rajadirajasa mahatasa Moasa”,意思都是“众王之王,伟大的,毛伊斯”。毛伊斯钱币上的尼科、宙斯、赫尔墨斯权杖以及象头等都是印度—希腊人钱币上的常见图像,风格、工艺也都接近。但是另一方面,印度—希腊人钱币上却从未出现过“众王之王”,甚至“大王”都十分罕见。[46]钱币学者塞尼尔(R.C.Senior)认为“众王之王”这个称号源自斯基泰人,帕提亚统治者和印度—斯基泰人都有斯基泰血统,因此他们采用这个称号也理所应当。毛伊斯虽是在米特拉达提二世去世之后开始发行“众王之王”钱币,不过由于当时毛伊斯所掌控的领土范围与帕提亚并不接壤,因此二者之间并没有任何关系。[47]塞尼尔的观点值得商榷。首先,目前并没有直接证据表明“众王之王”这个称号与斯基泰文化间的渊源,但是如前文所述,已有足够的材料说明它在两河流域源远流长,又经波斯帝国传承至帕提亚。其次,虽然毛伊斯与帕提亚的领土范围不直接接壤,但是这并不意味着二者之间信息隔绝。帕提亚人与斯基泰人曾在帕提亚帝国东部长期对峙,军事冲突频繁,米特拉达提二世甚至将一部分斯基泰人安置在萨卡斯坦行省,再加上彼时距离张骞西域“凿空”已有数十年,使节、商旅往来并非不可能之事,这些都可以成为二者之间互相了解彼此基本信息的渠道。目前虽未见毛伊斯领土范围内有大规模的帕提亚钱币窖藏,但是他的一部分钱币中所展示的“马/弓箭”主题在帕提亚铜币中颇为常见,也可以证明二者之间存在人员和信息的交流。[48]毛伊斯发行“众王之王”钱币的时间恰好在米特拉达提二世去世后不久,考虑到时间上的巧合性和钱币图像主题的相似性,有理由推测毛伊斯之所以在钱币上称“众王之王”,灵感很可能来自米特拉达提二世,而帕提亚王权的衰落、政局的混乱,则为其提供了契机。

”,背面是佉卢文“Rajadirajasa mahatasa Moasa”,意思都是“众王之王,伟大的,毛伊斯”。毛伊斯钱币上的尼科、宙斯、赫尔墨斯权杖以及象头等都是印度—希腊人钱币上的常见图像,风格、工艺也都接近。但是另一方面,印度—希腊人钱币上却从未出现过“众王之王”,甚至“大王”都十分罕见。[46]钱币学者塞尼尔(R.C.Senior)认为“众王之王”这个称号源自斯基泰人,帕提亚统治者和印度—斯基泰人都有斯基泰血统,因此他们采用这个称号也理所应当。毛伊斯虽是在米特拉达提二世去世之后开始发行“众王之王”钱币,不过由于当时毛伊斯所掌控的领土范围与帕提亚并不接壤,因此二者之间并没有任何关系。[47]塞尼尔的观点值得商榷。首先,目前并没有直接证据表明“众王之王”这个称号与斯基泰文化间的渊源,但是如前文所述,已有足够的材料说明它在两河流域源远流长,又经波斯帝国传承至帕提亚。其次,虽然毛伊斯与帕提亚的领土范围不直接接壤,但是这并不意味着二者之间信息隔绝。帕提亚人与斯基泰人曾在帕提亚帝国东部长期对峙,军事冲突频繁,米特拉达提二世甚至将一部分斯基泰人安置在萨卡斯坦行省,再加上彼时距离张骞西域“凿空”已有数十年,使节、商旅往来并非不可能之事,这些都可以成为二者之间互相了解彼此基本信息的渠道。目前虽未见毛伊斯领土范围内有大规模的帕提亚钱币窖藏,但是他的一部分钱币中所展示的“马/弓箭”主题在帕提亚铜币中颇为常见,也可以证明二者之间存在人员和信息的交流。[48]毛伊斯发行“众王之王”钱币的时间恰好在米特拉达提二世去世后不久,考虑到时间上的巧合性和钱币图像主题的相似性,有理由推测毛伊斯之所以在钱币上称“众王之王”,灵感很可能来自米特拉达提二世,而帕提亚王权的衰落、政局的混乱,则为其提供了契机。

另一位早期印度—斯基泰国王沃诺尼斯(Vonones,约公元前75~前60年在位)与毛伊斯出自不同的族系,控制范围主要在阿拉科西亚(Arachosia,位于兴都库什山南侧)一带,他也发行了有“众王之王”头衔的希印双语币。[49]但是与印度—希腊人钱币和毛伊斯钱币都不相同的一点是,沃诺尼斯钱币的正面不是国王头像,而是骑马像。沃诺尼斯钱币上国王身穿全副铠甲,被个别学者认为与帕提亚重装骑兵形象相似。[50]值得一提的是,有两位帕提亚国王也叫沃诺尼斯,似乎说明这位印度—斯基泰国王与帕提亚权贵渊源颇深。据马歇尔的研究,沃诺尼斯本人很可能出自帕提亚贵族。塞尼尔观点则刚好相反,他认为“沃诺尼斯”这个名字来源于斯基泰人,本身有“征服者”之意,自从弗拉特斯二世去世后,斯基泰人在帕提亚事务中所扮演的角色就愈发重要,帕提亚的两位“沃诺尼斯国王名字的由来,可能与早期帕提亚与斯基泰家族的联姻有关。[51]

无论沃诺尼斯与帕提亚之间究竟渊源如何,他和毛伊斯正式发行、使用“众王之王”钱币,某种程度上可以看做是在印度—希腊人钱币基础上的创新,创新的灵感来自帕提亚,他们对这个称号的内涵和象征意义都有一定程度的了解,同时也使得“众王之王”的影响力超出帕提亚的领土范围,得以在更广阔的时空范围内传播。后期印度—斯基泰国王的钱币都以毛伊斯和沃诺尼斯钱币为参照,铭文、图像都没有明显变化。他们的钱币又影响到后来印度—帕提亚人和贵霜人的钱币。从此之后,“众王之王”之名在“远东”丝路沿线国家的钱币上频频出现,与钱币发行者实力强弱、国土面积大小不再有必然联系。

印度—帕提亚人第一位,也是实力最强的国王贡多法洛斯(Gondophares)出自帕提亚大贵族苏伦家族,[52]于公元前后从萨卡斯坦经阿拉霍西亚进入印度西北部,占领了曾属于印度—斯基泰王国的大片领土。印度—帕提亚钱币可分为两大类型,一类主要仿印度—斯基泰钱币,另一类则模仿帕提亚钱币,两类钱币上都有“众王之王”。不过印度—帕提亚人钱币质量比较低劣,币图、币文都不及印度—斯基泰人钱币精致,有些铭文甚至难以识别,说明这些钱币的设计只是在沿袭旧例,并没有实际的政治含义。

贵霜帝国继印度—斯基泰人王国和印度—帕提亚人王国而崛起。早期的贵霜钱币尚未形成自己特色,主要模仿中亚和印度西北地区的各种希腊化风格的钱币,巴克特里亚钱币、印度—希腊人钱币以及印度—斯基泰人钱币等都是它们的模仿对象。仿印度—斯基泰钱币上通常伴随“众王之王”的铭文。例如,丘就却模仿的印度—斯基泰人国王阿泽斯一世和阿泽斯二世的“瘤牛/巴克特里亚骆驼”型钱币上,铭文为“大王,众王之王,丘就却”,与钱币上对国王的称呼方式相一致。

中国西域的于阗位于贵霜通往汉朝的必经之地。从贵霜统治的核心地带——犍陀罗地区经塔里木盆地通往汉地,主要有两条道路可走:一条经迦毕试到蓝氏城与丝路南道汇合,过葱岭到达喀什;另一条即所谓的罽宾道,沿印度河谷地北上到达于阗。后者在贵霜时期是民间和使节更常用的通道,[53]所以汉与贵霜对于阗的影响力不言而喻。公元1世纪末到2世纪初,于阗国王以五铢钱和贵霜钱币为范本,发行了汉佉二体钱。[54]钱币正面为汉语铭文“六铢钱”或“重廿四铢铜钱”,背面为佉卢文,其中有两种佉卢文铭文带有“众王之王”头衔:其一是“Maharajasa Rajatirajasa Mahatasa+王名”,意为“大王,众王之王、伟大者某某”;另一种则是“Maharajasa Rajadirajasa yidirajasa+王名”,意为“大王、众王之王、于阗王某某”,基本照搬了贵霜钱币上的国王头衔,头衔之后是于阗国王的名字,有宣示与贵霜王平起平坐之意。

所以综合来看,印度—斯基泰人和印度—帕提亚人发行的希印双语币不仅受印度—希腊人钱币影响,很可能也受到西邻帕提亚钱币的直接影响。至于贵霜钱币和于阗王国的汉佉二体钱上出现的“众王之王”头衔,一定程度上是对印度—斯基泰人、印度—帕提亚人钱币传承、改造、再传播的产物。

结语

“众王之王”钱币在帕提亚势力发展到顶峰时出现,既有其特定的历史传统,也有现实需要。它不仅仅宣扬了统治者个人所取得的功业,更反映了帕提亚国王统治理念的变化:从一个偏居一隅的小王国逐步发展为疆域辽阔的大帝国,帕提亚域内游牧民族出身的统治者王权理念不再仅仅拘泥于本民族的文化传统,还要更多地兼顾各族群需求。帕提亚内部的政治混乱在钱币上也有反映。“众王之王”头衔一度从帕提亚钱币上消失,但从奥罗德斯二世和米特拉达提三世开始,该头衔成为帕提亚钱币的常规铭文的一部分,成为政权合法性的标志,不过最后与其他称号一样,都成为格式化的套话,失去了实际意义。米特拉达提二世之后,帕提亚周边国家统治者也纷纷采用这一称号,它甚至通过丝绸之路间接传到贵霜帝国和中国的和阗地区。尽管在不同地区、不同时期,统治者采纳该称号的具体原因有所差异,但追根溯源,都与帕提亚钱币及其王权理念在丝路沿线国家的影响有关。

[1] 本文为国家社科基金重大项目“希腊化文明与丝绸之路”(项目编号:15ZDB059)的阶段性成果之一。本文在写作过程中得到杨巨平教授的悉心指导,特此诚挚致谢!

[2] Stephen Herbert Langdon,“Astronomy and the Early Sumerian Calendar”,Proceedings of the Society of Biblical Archaeology,vol . 34 , 1912 , pp . 248-256 ;J . Gwyn Griffiths,“

:Remarks on the History of a Title”,Classical Philology,Vol . 48 , 1953 ,p .149 .

:Remarks on the History of a Title”,Classical Philology,Vol . 48 , 1953 ,p .149 .

[3] 亚述国王提格拉特帕拉沙尔一世(Tiglathpileser I,约公元前1104~前1076年在位),阿萨尔哈东(Asarhaddon,公元前681~前669年)以及新巴比伦国王都曾以“众王之王”自称,以示对臣属诸王的至高权威。参见J.Gwyn Griffiths,“

:Remarks on the History of a Title”,p.149.

:Remarks on the History of a Title”,p.149.

[4] “Behistun Inscription”,1.1.in L.W.King and R.C.Thompson,eds.,The Sculptures and Inscription of Darius the Great on the Rock of Behistûn in Persia:A new Collation of the Persian ,Susian and Babylonian texts,with English Translations,etc.London:British Museum,1907, p .1.

[5] “Behistun Inscription,”4 . 90-92 . in L .W .King and R .C .Thompson,eds.,The Sculptures and Inscription of Darius the Great on the Rock of Behistûn in Persia,p . 78 ;Margaret C .Miller,Athens and Persia in the Fifth Century B .C.:A Study in Cultural Receptivity,Cambridge :Cambridge University Press,1997,p .121;吕厚量:《希罗多德波斯史及其对古希腊知识精英波斯观的塑造——〈历史〉卷三与〈贝希斯敦铭文〉比较研究》,《历史研究》2014年第1期,第118页。

[6] David Engels,Benefactors,Kings,Rulers:Studies on the Seleukid Empire between East and West,Leuven :Peeters Publishers,2017,p.45. “众王之王”头衔自波斯帝国时期以来出现了一些变体,如《旧约》中也曾称耶和华为“众神之神、众主之主”(《申命记》10:17)。

[7] 关于波斯行省制的研究,参见:Th .Petit,“L'intégration des cités ioniennes dans l'Empire achéménide (VIe siècle),”Revue des Ḗtudes Anciennes,vol . 87,1985,pp .43–52.

[8] 该类型钱币正面铭文为希腊语BAΣIΛEΩΣ MEΓAΛOY EYKPATIΔOY,意为“大王,欧克拉提德”;背面为佉卢文maharajasa rajatirajasa evukratidasa,意为“大王,众王之王,欧克拉提德”。欧克拉提德以狄俄斯库里为保护神,钱币背面也通常采用“骑马的狄俄斯库里”作为图像,然而这类铜币背面图像却是尼科,且做工粗糙,所以它很可能并不是由欧克拉提德本人在位期间发行,而是巴克特里亚王国灭亡后,游牧民族(月氏人或印度—斯基泰人)以欧克拉提德名义发行的仿造币。关于这类钱币,参见Osmund Bopearachchi,Monnaies Gréco-Bactriennes et Indo-Grecques,Catalogue Raisonné,Paris:Bibliothèque Nationale,1991,pp.215-216,Série 23.

[9] E.R.Bevan,“Antiochus III and his Title Great-King”,Journal of Hellenic Studies,vol.22,1902,pp.242ff.

[10] 相关讨论见J.Neusner,“Parthian Political Ideology”,Iranica Antiqua,vol.3,1963,pp.40-59;J.Wolski,“Les Archéménides et les Arsacides,Contribution à la formation des traditions Iraniennes”,Syria,vol.43,1966,pp.63-89;J .Wolski,“Le titre de ‘Roi des Rois’ dans l'idéologie monarchique des Arsacides”,in J .Harmatta,ed.,From Alexander to Kul Tegin:Studies in Bactrian,Pahlavi,Sanskrit,Arabic,Aramaic,Armenian,Chinese,Turk,Greek and Latin sources for the history of Pre-Islamic Central Asia,Budapest,1990,pp.15-18;J.Wiesehfer,“ ‘King of Kings’ and ‘Philhellen’:Kingship in Arsacid Iran in”,Per Bilde,etc.eds.,Aspects of Hellenistic Kingship,Aarhus University Press,1994,pp.55-66;M.J.Olbrycht,“Parthian King's Tiara-Numismatic Evidence and Some Aspects of Arsacid Political Ideology”,Notae Numismaticae,vol.2,1997,pp.27-65;Edward Dᶏbrowa,“The Political propaganda of the First Arsacids and its Targets:From Arsaces I to Mithradates II”,in Edward Dᶏbrowa,Studia Graeco-Parthica:Political and Cultural Relations Between Greeks and Parthia,Wiesbaden:Harrassowitz Verlag,2011,pp.96-97;Edward Dᶏbrowa,“The Parthian Kingship”,in Edward Dᶏbrowa,Studia Graeco-Parthica,pp.119-120.

[11] 米特拉达提一世之前,主要有两位希腊化君主发行过有“大王”的钱币,一是希腊—巴克特里亚国王欧克拉提德一世,二是塞琉古国王安条克四世去世后的篡位者“米底王”提马尔库斯(Timarchus,约公元前164~前161年在位)。

[12]米特拉达提一世在位时间也有“公元前171~前132年”之说。参见:Edward Dabrowa,“The Political Propaganda of the First Arsacids and its Targets:from Arsaces I to Mithradates II”,pp.89-97.

[13] Justin,Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus,38.10.

[14] Abraham J.Sachs and Hermann Hunger,eds.,Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia,vol .3:Diaries from 164 B .C.to 61 B .C.,Wien:Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften,1996,No.- 144 .obv .14’-18’, 36’-37’, rev .20’-22’, No .-140 .C .obv.34’-44’, No.-137 .A .rev .3’-11’;Neilson C . Debevoise,A Political History of Parthia,Chicago:University of Chicago Press,1938,pp.24-25;M . R . Shayegan,Arsacids and Sasanians,Political Ideology in Post - Hellenistic and Late Antique Persia,Cambridge University Press,2011,pp .77-79.

[15] Abraham J.Sachs and Hermann Hunger,eds.,Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia,vol.3:Diaries from 164 B.C.to 61 B.C.,No.-137.C.rev.16’-17’.M.R.Shayegan,Arsacids and Sasanians,Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia,pp.79-80.

[16] Abraham J.Sachs and Hermann Hunger,eds.,Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia,vol.3:Diaries from 164 B .C.to 61 B .C.,No .-137 .D .obv .13’-14’, rev .1’-3’,24’-26’.M . R. Shayegan , Arsacids and Sasanians,Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia,pp.80-82.

[17] 余太山:《塞种史研究》,商务印书馆,2012年,第16~21页。

[18] Justin,Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus,42.1,42.2.2.

[19] Justin,Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus,42.2.3-5.

[20] Isidore of Charax,Parthian Stations,trans.and ed.W.H.Schoff,Philadelphia:Commercial Press,1914,p.8;余太山:《伊西多尔〈帕提亚驿程志〉译介》,《西域研究》2007年第4期,第5~16页。

[21] E.T.Newell,Mithradates of Parthia and Hyspaosines of Characene:A Numismatic Palimpsest,New York:American Numismatic Society,1925,pp.11ff.

[22]Abraham J.Sachs and Hermann Hunger,eds.,Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia,vol.3:Diaries from 164 B.C.to 61 B.C.,No.-109.OGIS,I,No.430;S.Reinach,"Fouilles de Délos,"Bulletin de correspondance hellénique,vol.7,1883,pp.349-53.转引自:Neilson C.Debevoise,A Political History of Parthia,Chicago:University of Chicago Press,1938,p.41.

[23] D.Sellwood,An Introduction to the Coinage of Parthia,London:Spink and Son Limited,1980,Type 23-29.

[24] 有学者认为这一变化是对塞琉古钱币的模仿,目的在于安抚刚被征服的希腊人;也有学者观点刚好相反,认为米特拉达提一世此举目的是宣扬自己已经征服了希腊人的领土,成为其主人。分别参见:Edward Dabrowa,“The Political Propaganda of the First Arsacids and its Targets:From Arsacids Ⅰ to Mithradates Ⅱ”,pp.91-92;Jeffrey Lerner,“Mithradates Ⅰ and the Parthia Archer”,in Arsacids,Romans and local Elites:Cross-Cultural Interactions of the Parthian Empire,edited by Jason M.Schlude and Benjamin B.Robin,Oxford:Oxbow Books,2017,p.13.

[25] G.R.F.Assar,“The Genealogy of the Parthian King Sinatruces (93/2-69/8BC)”,Journal of Classical & Medieval Numismatic Society,Series 2,vol.6,No.2,2005,pp.16-33.

[26] A.D.H.Bivar,"The Political History of Iran under the Arsacids",in Ehsan Yarshater,ed.,Cambridge History of Iran,vol.3.1,Cambridge:Cambridge University Press,1983,p.51.

[27] Marie-Louise Chaumont,“Études d'Histoire parthe IV.A propos d'une inscription du ‘grand roi’ Gotarze,”Syria,vol.56,1979,pp.153-170.

[28] Abraham J.Sachs and Hermann Hunger,eds.,Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia,vol.6,Wien:Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften,2006,No.92.colophon12’;Abraham J.Sachs and Hermann Hunger,eds.,Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia,vol.5,Wien:Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften,2001,No.25.obv.1’-3’;M.Schottky,Media Atropatene und Groβ–Armenien in hellenistischer Zeit,Bonn,R.Habelt 1989.

[29] Abraham J.Sachs and Hermann Hunger,eds.,Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia,vol.3:Diaries from 164 B.C.to 61 B.C.,No.-62.upper edge 1.

[30] Plutarch,Pompey,38.2.

[31] 关于奥罗德斯二世和米特拉达提三世争夺继承权的记载,参见:Justin,Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus,42.4.2-4;Plutarch,Crassus,21;Dio Cassius,Roman History,40.12.

[32] D.Sellwood,An Introduction to the Coinage of Parthia,Type 45.

[33] D.Sellwood,An Introduction to the Coinage of Parthia,Type 41.

[34] Strabo,Geography,11.14.15;Justin,Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus,38.3.1.

[35] 米特拉达提六世首先从国王安提帕特手中继承了小亚美尼亚(Lesser Armenia,约公元前115~前106年),征服了黑海北岸和东岸。然后转向小亚诸国,趁罗马人正忙于朱古达战争(公元前112~前106年)与比提尼亚的尼克米底斯(Nicomedes of Bithynia)联手瓜分了帕夫拉戈尼亚(Paphlagonia)。最后入侵卡帕多西亚,称霸小亚地区,于是与同样意图控制该地区的罗马人几度交战。(Strabo,Geography,12.3.28;Appian,Mithridatic Wars,2ff)

[36] Marek Jan Olbrycht,“Mithradates Eupator and Iran”,in J.M.Hoejte,ed.,Mithridates VI and the Pontic Kingdom,Aarhus University Press,2009,pp.163-190.

[37] Anahit Mousheghian and Georges Depeyrot,eds.,Hellenistic and Roman Armenian Coinage,Wetteren,1999,Nos.24-27(公元前70~前66年);Nos.43-48 (公元前69~前55年);Nos.53-88 (公元前66~前57年;No.53(年代未定).

[38] Plutarch,Lucullus,21;Appian,Syrian Wars,48.

[39] Plutarch,Lucullus,21.7.

[40] M.R.Shayegan,Arsacids and Sasanians,Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia,pp.228,244.

[41] Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) 37.668;45.995.

[42] 本都纪年243~247年。本都纪年又称比提尼亚纪年、比提尼亚—本都纪年或博斯普鲁斯纪年等。始于比提尼亚王国芝浦特斯(Zipoetes I)称王(公元前297年),公元前96/95年左右为本都米特拉达提六世采用,后又为博斯普鲁斯王国继承。

[43] 法纳克斯祖母,即米特拉达提六世之母名为拉奥提克(Laodice),可能是塞琉古王国安条克四世(Antiochus IV Epiphanes)之女。

[44] 法纳克斯拥有“众王之王”头衔,除了钱币材料之外,还有铭文材料为证:K.V.Golenko and P.J.Karyszkowski,“The Gold Coinage of King Pharnaces of the Bosporus”,Numismatic Chronicle,(1966-),Seventh Series,vol.12,1972,p.28,note.6.

[45] 有关印度—希腊人钱币和印度—斯基泰人钱币目录,参见:Michael Mitchiner,Indo-Greek and Indo-Scythian Coinage,9 vols,Hawkins Publication,1976-;R.C Senior,Indo-Scythian Coins and History Volume I-III,Lancaster,PA:Classical Numismatic Group,2001.

[46] 目前所知,只有两位印度—希腊人国王的钱币上出现过“BAΣIΛEΩΣ MEΓAΛOY”。参见:Osmund Bopearachchi,Monnaies Gréco-Bactriennes et Indo-Grecques,Catalogue Raisonné,pp.387-388.

[47] R.C Senior,Indo-Scythian Coins and History,vol.1,p.25.

[48] 关于米特拉达提二世钱币中的马/弓箭主题,参见:R.B.Whitehead,Catalogue of Coins in the Punjab Museum,Lahore,1914,pl.X 35.

[49] John Marshall,Taxila:An Illustrated Account of Archaeological Excavations,Cambridge University Press,1951,p.49.

[50] R .B .Whitehead,Catalogue of Coins in the Punjab Museum,pls.XIV.174,382,394-5;P.Gardner,Coins of the Greek and Scythic Kings of Bactria and India,London,1886,pl.XVI.6.8.

[51] R .C Senior,Indo-Scythian Coins and History Volume,Lancaster,PA:Classical Numismatic Group,2001,p.39.

[52] A .D .H .Bivar,"The Political History of Iran under the Arsacids", in Ehsan Yarshater,ed.,Cambridge History of Iran,vol.3.1,p.51.

[53] 罗帅:《汉、贵霜、罗马之间的贸易与文化交流》,北京大学博士学位论文,2014年,第118页。

[54] 关于汉佉二体钱的研究,参见:Aurel Stein,Ancient Khotan:Detailed Report of Archaeological Explorations in Chinese Turkestan,vol.1,Oxford:Clarendon,1907;Aurel Stein,Ser india:Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China.Carried Out and Described Under the Orders of HM Indian Government,vol.I.Oxford:Clarendon,1921;Frederick William Thomas,“Sino-Kharosthi Coins”,Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society,1949,pp.83-98.Joe Cribb,“The Sino-Kharosthi Coins of Khotan:Their Attribution and Relevance to Kushan Chronology:PART 1”,Numismatic Chronicle (1966-),vol.144,1984,pp.128-152;Joe Cribb,“The Sino-Kharosthi Coins of Khotan:Their Attribution and Relevance to Kushan Chronology:PART 2”,Numismatic Chronicle (1966-),vol.145,1985,pp.136-149;夏鼐:《“和阗马钱”考》,《文物》1962年第2期,第60~63页;姚朔民:《汉佉二体钱(和田马钱)》,《中国钱币》1987年第2期,第41~47页;林梅村:《佉卢文书及汉佉二体钱所记于阗大王考》,《文物》1987年第2期,第35~43页;林梅村:《再论汉佉二体钱》,《中国钱币》1987年第4期,第3~11页;刘文锁:《安迪尔新出汉佉二体钱考》,《中国钱币》1991年第3期,第3~7页;罗帅:《汉、贵霜、罗马之间的贸易与文化交流》,北京大学博士学位论文,2014年,第115~137页。

(作者系南开大学历史学院博士生)