内容摘要 到目前为止,关于中国与伊朗文化艺术交流中相互影响的例子,在不同领域都有不少。这些影响可以分为两个重要阶段:在伊斯兰教兴起前,产生于伊朗的摩尼教的传播,使得中国绘画的特殊技法得以流传到安息和萨珊时期的伊朗。在伊斯兰教兴起后,随着经贸往来和伊斯兰教的传播,这种互动影响越来越显著。蒙古人占领伊朗之后。大力弘扬伊朗文化和艺术,宫廷中聚集了大量的艺术家。由于蒙古统治者对中国艺术的兴趣,这一时期的伊朗绘画特别关注中国,书籍装帧艺术的精品层出不穷,蒙古画派出现在伊朗绘画中,《史集》等是这一时期被配上插图的书籍。由于伊利汗国和中国元朝的蒙古统治者之间的特殊关系,有些中国绘画元素在当时的伊朗绘画中得到体现。本文拟通过分析与比较《史集》中的插图,来研究中伊艺术相互影响的不同阶段和因素。关 键 词 伊朗;元代;伊利汗王朝;细密画;《史集》作者简介 [伊朗]纳思霖·达斯坦(Zahra Dastan):伊朗美术研究中心东亚美术研究室东方部主任。

文章来源 原文刊登于《国际汉学》,2020年第4期。全文如下:

一、中国、伊朗早期的文化艺术交流伊朗作为东西方通商路线上的一个重要国家,几千年来经受了多次外来侵略,主要有三次:第一次是公元前4世纪时希腊人的侵犯,第二次是公元7世纪时阿拉伯穆斯林的侵略,第三次则是公元13世纪时蒙古人的入侵。几乎每次受到侵略的时候,伊朗人都采取了折衷的办法,其在接受侵略者优秀文化的同时,也传承了自己的传统风俗习惯。比如,虽然伊朗人接受了伊斯兰教,但是并不像埃及人被阿拉伯化。伊朗人在艺术方面,比如绘画、装帧、书法等,也长期采取了这种方法。尽管外来文化对伊朗产生了很大的影响,但其艺术总是能够保留自身的传统。伊朗自古以来就处于东西方文化的交汇点。在萨珊王朝时期,伊朗人的美学观念经历了重要变化,在这一时期,伊朗艺术的成就影响到西至大西洋东至中国的广袤地区。丝绸之路作为自古以来东西方最重要的通商及外交路线,促进了沿线中国、伊朗、罗马等国文化的相互影响,这种相互影响一直持续到蒙古人的扩张。在中国与西亚建立起外交关系的同时,东方与西方之间出现了两股经济和文化互动的潮流。丝绸从东方流向西方,佛教和伊朗—希腊艺术则进入了中国。摩尼教徒与佛教徒的密切接触,使得大量佛教艺术元素渗透到了摩尼教艺术中,而中亚的佛教艺术自身又一定程度受到伊朗艺术传统的影响。比如,在敦煌发现的部分壁画遗迹,体现了伊朗萨珊和安息时期文化和艺术的影响。另外,在吐鲁番发现的古代艺术品,也体现出中亚民族——特别是中国的部分民族——在传播伊朗古代故事和神话的过程中,摩尼教及其经典《阿尔让格》(Arzhang)的插画起到的重要作用。所有这些因素都可以证明在中亚流行的艺术和中国艺术之间存在紧密的联系。上述例子反映出伊朗艺术对中国的影响,不过中国艺术也影响到伊朗。古代伊朗人就对中国艺术有所了解,并从中借鉴。正因如此,来自中国的艺术家和工匠们为萨珊王朝的君主们雕刻雕像,制造精致的艺术品。在中国的纺织作坊里,出产带有伊朗萨珊时期装饰图案的织物,而伊朗的作坊也生产带有中式图案和中国绘画的布匹。总而言之,两国在文化艺术等领域互相交流,互相学习。这种交流从唐朝初期开始,在宋代有所发展,到元代达到了顶峰,随后一直持续到帖木儿王朝和萨法维王朝时期。二、蒙元时期中伊两国的文化艺术交流与《史集》的不同版本与价值公元13世纪,蒙古军队入侵伊朗。虽然蒙古人的侵略给不少伊朗人带来了灾难,但是伊朗的各种艺术却得到了发展,包括本民族的绘画和装帧艺术。蒙古人在中国境内建立了元朝,在伊朗境内则建立起伊利汗王朝。这两种古老文明之间的影响,通过蒙古人的作用,在这段时间里达到了顶峰。这一时期,中国的艺术家被带到伊朗,为宫廷服务。蒙古人进入伊朗,并且通过陆路和海路持续输入中国的货物,如布料、陶瓷器皿、手工艺品和其他艺术品。中伊两国还互派使节,这为伊朗人进一步了解中国的艺术并从中获取灵感提供了适宜的条件。伊利汗王朝的统治给伊朗绘画艺术带来两个重要结果:其一是中国艺术传统被带到伊朗,成为伊朗画家借鉴的新源泉;其二则是为一种新的艺术创作方法奠定了基础,即将艺术家集中在图书馆或者皇家书院进行集体创作。在这种新的文化氛围之中,画家们在书籍装帧艺术上的活跃相当引人注目。在伊利汗王朝的支持下,学术与历史方面的书籍编纂工作兴盛起来。伊朗的首位蒙古统治者合赞汗的宰相拉希德丁(Rashid al-Din Hamadani,1247—1317)下令,在伊利汗王朝的首都大不里士建立起一座名为拉卜·拉希迪的城中城,城里遍布美观的建筑和各种艺术工坊。伊朗和中国的艺术家聚集在该城中,编纂了不少堪称波斯语书籍中最珍贵的插画书和文学、史学杰作,其中包括插图本《列王纪》(Shahnameh)和《史集》(Jami’ al-Tawarikh)。《史集》介绍了包括蒙古和中国在内的世界各国的历史概况,相关学者和历史学家一般认为该书是中世纪唯一一本有关世界通史的百科全书式文献。考虑到《史集》的重要价值,从绘画艺术的美学特点以及插图装帧方面着手,笔者以该书为中心,研究中伊两国在艺术上的相互影响。该书的重要版本有:1.古丽斯坦宫的手抄本(伊朗本)收藏于伊朗古丽斯坦宫的图书馆(前身是皇家图书馆)。尺寸:49.3×32厘米;纸质:撒马尔罕纸;书法家名字叫侯赛因·伊本·谢赫·米尔阿拉姆(Hossein Bin Sheikh Mir-alam,生卒年不详),公元1663年抄写。在中国包括中国新疆地区的历史部分,有中国多个皇帝的85幅像。该版本的中国历史的开始部分有一页遗失。2.哈利里博士收藏的阿拉伯语版手抄本(哈利里本)版本号:MSSI27,是纳泽·戴维·哈利里博士(Nasser-David Khalili,1945年生)的藏品。这个手抄本的中国史部分是《史集》阿拉伯语译本的重要组成部分,中国历史部分从商朝后期开始到中国古代历史结束,是唯一一份保留下来中国历史部分的阿拉伯语译本。抄写和插画完成于拉希德丁时期,约为公元1314年。该版本的中国史部分总共有59页,尺寸为43.5×30厘米。在苏格兰爱丁堡大学图书馆中,这部分内容的手抄本是《史集》各部分中最古老的配有插图的版本。本文将对哈利里本的插图进行分析研究。这个版本曾经属于大不列颠及爱尔兰皇家亚洲学会(Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland),在这个学会的目录和图书介绍中作为收藏被介绍,大不列颠博物馆曾经从该学会借出它做展出。1980年,皇家亚洲学会出售上述手抄本,伊朗裔收藏家哈利里博士买下了它,目前收藏在其藏品中。1995年,为了伊朗和中国共同艺术遗产的研究,哈利里博士出版了这本手抄本的原本彩色精印本和艺术研究者们关于各种插图本《史集》重要性和价值的研究报告。当然,《史集》亦有其他版本,比如藏在伦敦大英博物馆的手抄本(伦敦本),以及藏在伊斯坦布尔托普卡皮宫博物馆(Topkapi Palace Museum)的版本。《史集》是伊利汗王朝书籍装帧艺术的重要杰作之一。该书的插图揭示出蒙古人统治时期伊朗绘画的风格和受到的外来影响——特别是中国的影响。当伊利汗王朝的蒙古统治者征服伊朗全境的时候,艺术中心依次转向马拉盖(Maragheh)和大不里士,艺术家们也不得不在当地聚集。虽然蒙古人生性好战,但他们也成为细密画这门独特艺术的保护者。他们对中国艺术的浓厚兴趣,使得来自中国的艺术影响到伊朗艺术。蒙古人侵略伊朗之后,将中国画家经由蒙古草原派往伊朗,促进了当地的艺术复兴,使得中国绘画在伊朗有了一定程度的流行,对伊朗的画家也产生了影响。伊朗画家们受到中国艺术的影响,将其融入自己的独特技法,产生不同于中国的伊朗艺术。伊朗画家并不将自然看成独立于人的感觉和情绪的存在,不独立地看待自然,而是更多地关注人的思想等,所以很少能看到只有自然风景而没有人物的细密画作品。伊朗画家们从没隔断与本民族思想文化的联系,因此在他们的作品中总是可以看到各种神话传说、民族英雄、风土人情,这种联系与民族宗教信仰有着很强的渊源,使得伊朗细密画富有独特意义,显得更突出。当然它与其他亚洲国家(如中国、印度)的绘画风格亦有着相当多的联系与共同之处。这样的情况延续到伊利汗王朝和帖木儿王朝时期。在伊利汗王朝时期,蒙古人学习了中国的文化传统,对历史与宫廷画院给予大力支持,而且效仿这种做法,在伊朗的宫廷中建立了皇家图书馆和宫廷画院。在这种新的文化氛围中,画家们为典籍进行配画的活动更令人瞩目,这些工作主要在马拉盖和大不里士进行。如上所述,拉希德丁在大不里士建立了一个叫拉卜·拉希迪的城中城,包括艺术工坊、图书馆、学校、清真寺等文化设施,并且在那里集中了大批伊朗和外国艺术家与学者。这一举措的主要目的是编纂一本介绍包括蒙古史在内的各国历史概况的配插图的图书。在各种不同类型的文化艺术小组的密切合作和拉希德丁本人的直接监督下,《史集》的编纂工作得以顺利完成,其中插图绘制的工作持续了十年之久。因蒙古人的占领加强了伊朗文化与东方文化的联系,故蒙古时期伊朗的国际交往和联系非常广泛。这种联系使得拉希德丁在编纂《史集》时可以从外国人——当然也包括中国人——那里获得帮助。在这种文化氛围中,接受外来文化的影响就不足为奇,伊朗画家们的一项重要尝试和贡献是将这种外来的异类艺术元素与伊朗的传统文化很好地结合起来。在《史集》的插图作品中,色彩灿烂、风格豪迈的中国唐朝绘画技法得到广泛采用,而粗犷的服装画法则像是两河流域绘画的特点,部分插图中高大的人物形象又令人想起拜占庭绘画的模式,银色的使用应该是受到了基督教经典艺术的影响。在有关中国和蒙古历史的插图中,中国画风的影响就更明显了。尽管如此,伊朗绘画的特点在大量插图中仍然可以分辨出来。画面的构图排列与人物或者动物的动作姿态保留了伊朗传统的方式。伊朗的宫廷绘画中画面大多是平衡的,而中国画家却不刻意追求这种平衡。插图中的山、水和云的画法是从中国借鉴的,画面中填充空白的方法又不是中国式的。尽管伊利汗王朝时期的绘画作品保持了伊朗绘画的不少特点,但是当时被认为是中国绘画元素大量融入伊朗绘画的开端。如上所述,在拉卜·拉希迪城中城,拉希德丁召集了一批学者、画家、书籍装帧工匠和文人墨客,来完成《史集》这部共四卷本的有关蒙古及其历史的典籍的编纂工作。拉卜·拉希迪城中的图书馆必须长期保存波斯语和阿拉伯语版的历史典籍各一套,以便轮流分发到伊利汗王朝时期的一些大城市。尽管在拉希德丁主持期间总共完成了二十多套《史集》的编印,但是只有少数版本留传下来。其中最重要版本有两套,一套保存在苏格兰爱丁堡大学图书馆,成书时间大概在公元1306—1307年,另一套保存在伦敦的纳泽·哈利里(属于纳泽·戴维·哈利里博士)中心,成书时间大概在公元1313—1314年,本文研究的是后一种版本。在《史集》哈利里本中,除了中国皇帝的肖像画之外,大多数插图都是横幅的,占了整版书页的宽度,或者占了两整页版面,一页画插图的左半部分,另一页画右半部分。《史集》插图中的天空色彩单一,山梁山沟都用写意手法表现,树木枝干用快速运笔的线条来描绘。该版本《史集》插图的用色有其独特之处:在画面呈淡黄色的暖色调时,为烘托气氛使用银色来描绘酒杯和脸部高光部分。在伊朗绘画中,绿色、橙色、蓝色和红色是主要色彩,这些鲜艳的色彩常被用来为人物服装等物体上色。在不少插图中,马和人物的头部被画得比较小,而马和人物的腿部却被画得不合比例地长。总而言之,《史集》的插图,不论是自然环境还是人物形态,都是为烘托场景主题服务的,以增加戏剧性效果。尽管在拉希德丁手下供职的艺术家们谙熟中国、中亚等其他国家地区的绘画技法,但是总体上这些艺术家还是采用了属于伊朗的独特画风。这种风格并没有持续多久,但是《史集》的两个版本却成了尝试全新绘画方法的努力的见证,这种努力为蒙古画派的产生和伊朗传统绘画风格的演变创造了条件。三、《史集》部分绘画作品及其创作方法分析1.哈利里本中国历史部分皇帝肖像分析自古以来,伊朗诗人和作家们从中国新疆地区或中国美女脸上获得灵感,将脸比喻成满月,将眉毛比喻成弯弓,将眼睛比喻成“杏”——在中国文化中,也存在类似的比喻,比如“丹凤眼”“柳叶眉”等。伊朗的细密画从成形开始,就在很大程度上受到文学和诗歌风格的影响。波斯语诗歌中充满着对圆脸型的描写,而这些描写又总是赋予画家们灵感,不论他们是直接给诗集作插图还是间接地作画。从风格来看,伊朗绘画艺术与中亚以及中国绘画艺术有不少相似之处,二者相互影响。事实上,我们在伊朗有些地区的美术作品中经常可以看到蒙古式的人物脸部造型,这种造型成形于在中亚流行的佛教人物形象,而且形成了一种比较强的传统,流传开来,人物脸部的漂亮与否取决于其与佛像的相似程度。我们在有些保留下来的手抄本中可以看到摩尼教和佛教的相关内容,在人物的发辫和服饰的褶皱中可以看出某些定式,这是蒙古统治之前流行的风格。伊朗绘画中人物脸部描绘的重大变化和完善是在蒙古人入侵之后逐渐出现的。蒙古人根据自己先祖的传统和习惯,通常任命中国画家或者熟悉中国绘画技法的画师们来为自己画肖像。这种传统后来在帖木儿王朝时期更加流行。有趣的是,一开始根据中国绘画的技法,人物肖像是正面描绘的,整个脸部或至少四分之三的脸部都可以看到。从15世纪开始,人物脸部侧面像逐渐流行起来,这应该是受到了欧洲画风的影响。在这一时期,如果有位画家要画一个人的肖像,一般会参照一种特定的样式,比如将自己比较熟悉的几个突出特点添加上去,这样描绘出来的肖像彼此之间没有太大的差异,这是采用了一种特定标准的结果。我们在《史集》中介绍中国皇帝之章节可以看到大量这样的例子。在这些章节,画师们描绘的皇帝或者其侍臣们的肖像有着相当完整的细节说明。由于皇帝和侍臣们的服装和帽饰上有一些错误的地方,可见画家对中国各朝代皇帝们的不同服饰并没有深刻的了解。《史集》的中国史部分按照历史顺序描述了不同朝代,每一个皇帝的名字都被列了出来。中国历史的第一部分即夏朝之前的14页内容已经遗失,现存的部分是从图1(第249a页/K4(1)),就是商朝时期开始的。朝代不断延续,王朝建立者的名字后面通常跟着一个写着他子孙名字的表格。插图的标准格式是在王朝建立者名字的下方,通常分成三个格子,中间的格子是皇帝的肖像,旁边两个是其宰相或者随从。

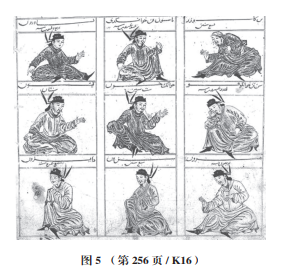

从图2(第251a页/K7)底部汉朝的建立者汉高祖刘邦的肖像中可以看出,这种标准之画面安排很明显。位于中央的皇帝躺着,空着手,头戴一顶带穗的冠,身边有站立的随从,他们没有露出手,头戴缎带帽子。看上去《史集》哈利里本中画中国皇帝肖像的画师并不明白原来那些符号性的内容,混淆了服装和动作的细节。比如在图1等图中,随从们有时会带上皇帝的冠,而皇帝穿着带点的衣服,或者戴着丝绸软帽,而图2等图中,皇帝戴着缎带的头饰。有时随从们的手露出来,如图3(第254a页/K13)等,其他的例子里皇帝却没有露出手。

甚至在同一页的两幅插图中,皇帝和随从们的服饰和姿势都有所变化。比如图3上有两幅皇帝和随从们的插图,上面一幅描绘的是南齐的萧道成,采用了标准的格式,随从们的手没露出来,但是下面那幅描绘梁朝高祖萧衍的插图中,随从们的手却露了出来,交叉在身前作服从状。这样的姿势可以从《史集》其他非中国史部分的插图中看到。

《史集》哈利里本中中国皇帝佩戴的不同头饰,无法精确地反映中国历代服饰之演变。从商朝到南宋,历代皇帝在位时期跨度很大,但是图中很多皇帝和随从们都穿着似乎是同一件袍子,胸前带有坛城式方块图案。事实上这是从元朝开始的。在《史集》其他部分的插图中也可以看到很多这样的袍子,比如在伊斯兰教兴起之前的伊朗历史部分的插图《贾姆希德和佐哈克》(Jamshid and Zahhāk)中,在印度部分的插图《处死贾劳鲁丁·菲鲁兹沙》(The kill of Jalāl-al-Din Fīruzshāh)中,都可以看到类似的服饰。《史集》中国史部分插图中的其他失误来源于画师们试图使标准的模型与文字内容契合。图4(第253b页/K12)顶部的文字描写的是东晋时期,插图显示了一个标准的图样——首位皇帝东晋元帝司马睿和围在身边的随从们。下一段历史时期刘宋的文字从这一页的底部开始。皇帝的肖像就放到了后一页的图3上。有关另一个朝代北魏的文字下面和标题右边的空间被两个站立的人物填上。

其他混淆的细节表明,皇帝们和随从们的人物像可能是一种盲目的复制。图5上描绘了好几位皇帝的不同服装和姿势,看起来主要是为了使画面生动,而不是为了区分各个皇帝。总而言之,《史集》的插图画师们通过一个标准的模型,不论是加冕、战争场景还是在随从陪伴下的中国皇帝,都可以快速而有效地画出文字叙述的大量历史事件。

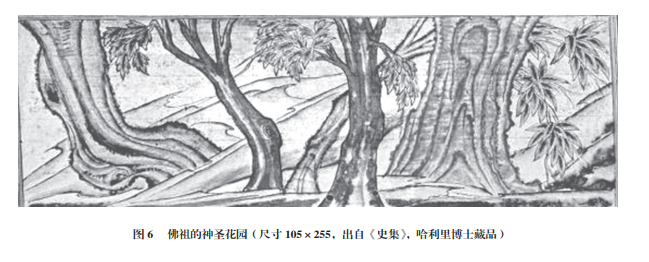

2.《史集》非中国史部分绘画作品分析《史集》中国历史部分的皇帝肖像受到中国绘画艺术的影响,这并不奇怪。但是,该书非中国史部分的插图也可以看到一些中国绘画的元素,这意味着当时中国的绘画艺术对伊朗绘画艺术有了比较全面的影响。我们在《史集》的印度史、犹太史等部分的插图中就可以看出中国绘画的痕迹。《史集》印度史部分的一幅图,描绘的是有着树荫的高大树木的神圣花园,在那里佛祖在84000名信徒的陪伴下,大彻大悟(图6)。插图上方的一行文字提到,在那里的树荫下,每位信徒得到从天堂降临的一把手杖、一个钵、一件袍子和袈裟。插图下方的文字提到在最高的树的影子下佛祖彻底觉悟。

在这幅画中,画师又一次将场景里的人员减到最少,文字中提到的众多信徒已经不见了。蜿蜒的河岸并没用圈状图案而是用浅色表示。这一插图可能临摹了中国卷轴画上的树木构图,菩提树在佛教符号中经常见到,代表佛祖获得彻底觉悟的地方。犹太史部分的一幅画,描绘了在标准室内场景中的约瑟夫(Joseph)及其兄弟(图7)。室内场是标准的三分法构图,画面右边的约瑟夫坐在王座上,正在接待其兄弟们——他们蹲在分割画面的帘子下面。兄弟二人戴着缠头,身穿带有坛城式方格图案的类似于中国元朝的长袍。最右边的约瑟夫头戴皇冠,可能是因为其在文中被称为苏丹,但是更有可能是因为皇冠一般是属于坐在王座上的人物特有的。

还有一幅插图描绘了摩西之死,临死之前的摩西躺在尼泊山的一张石棺床上,发表了临终告诫,并宣布约书亚为继任者(图8)。插图上方的文字说明了他的遗嘱,下方的文字提到他的去世。场景是一块多石的场地。摩西躺着的姿势来源于拜占庭艺术风格的手抄本插图中用过的人物去世时的场景,但是景物却用的是一种来源于陵墓墙面的中国式叙事画的样式。树木不仅填补了空间,还包围人物,以此渲染死亡带来的悲伤气氛。画面左边的几个人物应该是摩西的信徒,他们等候在山脚下。稍微靠右边的人物指向摩西的躯体,可能是为了表明文字中提到的内容——摩西是独自死去的。画中左边一群人物穿着普通的袍子——其中两个可以看到里面穿的底袍,而右边面对着他们的那个人物穿着一件装饰有银色鳞片状图案的袍子。他独特的手势和服装可能表示他就是摩西的继任者约书亚。

3.伊利汗王朝时期在拉希德丁艺术工坊中的画家们及《史集》插图的编撰方法如上所述,《史集》中的插图并不是一名画家画的。通过研究《史集》的不同版本,可以了解拉希德丁艺术工坊中画家们的相关信息及其工作方法。在拉希德丁的艺术工坊里,仅仅靠一个人完成抄写、插图、烫金装饰等工作,看来是不可能的。拉希德丁在其作品中曾经写到,每年必须制作《史集》的波斯语和阿拉伯语两种版本,他强调快速的生产、标准的尺寸和很高的质量。达到这个目标最快的方法就是集体创作。让书法家和插画家进行集体创作,是伊利汗王朝时期完成的包括《史集》在内的插图手抄本的标准制作方法。拉希德丁下令建造了两座艺术工坊,一座位于哈马丹,另一座在大不里士。在哈马丹制作的插图手抄本至少由两个人完成,可以推测,在拉希德丁主要的艺术工坊,即大不里士的艺术工坊里有更多的工作人员。在拉希德丁的艺术工坊内,只有少量的本地范本可供参考,于是画家们不得不临摹中国和西方的范本。在《史集》的所有插图中,中国皇帝和臣子们的肖像大多用线条和淡彩绘成,由于黑色线条的运用和淡彩画法主要来源于中国绘画,所以这些题材以这种方法表现并不令人惊讶。著名的东方学家和细密画研究权威巴西尔·格雷(Basil Gray,1904—1989)曾经说,在哈利里博士的收藏中,“拉卜·拉希迪的内部风格”是证明伊朗画家运用中国绘画技法最极致的例子。结 论通过对《史集》和当时其他配插图的手抄本以及本文中涉及的其他材料的研究,我们可以得出以下结论:第一,伊朗绘画中的中国绘画元素并非随着蒙古人的侵略才传入伊朗,而是在古代随着摩尼教的传播从西域首先进入伊朗,之后在蒙古人建立的伊利汗王朝时期发生演变,再次从中国传入伊朗。伊朗画家们将中国绘画的技法与自己独特的艺术观点相结合,根据自己的品位和兴趣使这一风格更为丰富。第二,蒙古人统治时期伊朗绘画的风格既受到两河流域(今伊拉克)和拜占庭艺术风格的影响,又融合了中国和伊朗美术的特点。在伊利汗王朝宫廷服务的有来自中国的画家,伊朗画家遵照中国同行的方法,模仿中国器皿和布料上的图案作画,使有些中国元素在伊朗绘画中流行起来,特别是中国绘画的自然主义倾向在这一时期较为多见。这种影响多见于各种手抄本的插图中:相互缠绕的带有齿状的卷云、断断续续的平原和圆锥形的山、充满动感的人物与动物形象、粗细线条的变化、服装上的褶皱、充满人物大场面的描绘、协调地运用浓墨重彩、在画面装饰性细节部分采用自然画法、在表达内容上表现出更多的自由度等,画面长度大而宽度小也与中国卷轴画有着异曲同工之处。第三,东亚与中国艺术影响的另一个重要结果是在伊朗绘画中出现了宗教题材的内容。熟悉中国丰富的佛教艺术传统的蒙古人促成了各种描绘历史与宗教场景——如先知们的生平——的手抄本在伊朗流行开来。由于之前伊朗艺术家从来没有描绘过类似的场景,他们必须参考基督教和佛教艺术的内容,这使得这一时期的手抄本插图呈现各种元素的怪异组合。比如先知们脑后可见的金黄色火焰状光晕(神光或者佛光),就是佛教艺术的特点,周围放出光芒或者火焰状光晕,被运用在描绘先知们生平和宗教故事的各种手抄本中。第四,有些神话中的动物形象,比如龙和花草的形象,如荷花/莲花,或者有着共同的来源,或者随着两国的交流互相影响。第五,运用亮色和多种颜色是伊朗绘画区别于中国绘画的突出特点。但是,在蒙古人统治时期,特别是帖木儿王朝时期,伊朗画家们也开始运用柔和的色彩。第六,伊朗绘画都尽量避免出现空白,画家们更倾向于用各种图案和装饰性线条来填满整个画面。但是,中国画的空白比较多,这也体现出两国哲学和宗教思想的不同。第七,伊朗画家借鉴而来的有些装饰性内容本身不带有象征意味,其在中国仅仅作为装饰。有时这些装饰性内容的形状也会被伊朗画家们修改,体现出独特的象征意义。