内容摘要

伊朗是当今世界毒品滥用间题最为严重的国家之一。历史原因是造成当今伊朗毒品问题“禁而不绝、剿而不灭、积重难返”的重要内部因素,而与毒品生产大国阿富汗相邻的地缘环境是造成这一局面的关键外部因素,两者,同构成未来伊朗政府在禁毒领域不得不面对的内外现实困境。1979年伊斯兰革命后,伊朗政府实施严厉的禁毒措施,颁布禁毒法令,成立禁毒机构,加强国际禁毒交流与合作,供朗由此由传统的毒品生产国转变为毒品进口国,由传统的毒品输出国转变为重要的“毒品通道”。但从近年来伊朗缉获的各类易制毒化学品数量来看,不排除伊朗国内依旧存在大规模制造毒品的潜在风险和隐患。伊朗的毒品问題不仅给司法系统带来沉重负担,也造成大量人员死亡和艾滋病的传播,进而持续考验着伊朗政府的执政能力和执政水平。

作者简介

刘赛,西北大学中东研究所在读博士;李福泉,西北大学中东研究所教授,博士生导师,伊朗研究中心主任。

文章来源 原文刊登于《国际禁毒蓝皮书(2022)》(社会科学文献出版社,2023年)。全文如下:

伊朗与毒品的渊源可以追溯到公元3世纪,经过十几个世纪的发展演变,毒品买卖已然成为伊朗社会生活中存在的一个社会现象,并形成了庞大的毒品消费群体和消费市场。伊朗已从历史上重要的毒品生产国转变为当今世界重要的毒品消费国。1979年伊斯兰革命后,伊朗开展了大规模的禁毒活动。但是,作为世界重要毒源地阿富汗的邻国,伊朗受国内外多重因素的影响,始终无法摆脱毒品问题的困扰。20世纪80年代末,伊朗领袖霍梅尼曾指出,“(两伊)战争结束后,毒品问题是伊朗伊斯兰共和国最重要的问题”。随着1988年两伊战争的结束,伊朗不得不动用国家机器转向另一场“强加的战争”——毒品战争。2021年12月9日,伊朗总统易卜拉欣·莱希(Ebrahim Raisi)在禁毒总部(Drug Control Headquarters)会议上强调,毒品是该国最严重的社会危害,必须采取针对性措施,利用一切可以利用的力量和设施打击毒品犯罪活动。当前,毒品问题已然成为掣肘伊朗政治社会经济发展的重要因素之一。禁毒给伊朗政治社会经济发展带来巨大影响,不仅耗费了大量人力、物力和财力,还带来了一系列新问题、新挑战,持续考验着伊朗政府的执政能力和执政水平。

一、伊朗毒品问题历史回顾

数百年来,毒品在伊朗社会经济生活中扮演着重要的角色。鸦片在伊朗

长期被用于医疗和娱乐,伊朗可以说是全球最早消费鸦片的地区之一,其历史最早可以追溯至萨珊王朝。萨珊王朝时期,鸦片价格低廉,药用目的广泛,可以治疗牙疼、支气管炎、咳嗽、虫蛇咬伤等诸多疾病。对于几乎无法获得医生和医疗保障的农村贫困居民而言,鸦片被视为一种“奇迹”药物,牢牢根植于伊朗的社会文化生活之中。萨法维王朝时期,伊朗的罂粟种植面积呈扩大趋势,鸦片消费量亦随之增加。普通民众消费鸦片主要是因为其药用价值,鸦片普遍被认为是治疗大多数疾病的药物。当时统治者中出现将吸食鸦片作为一种娱乐方式的现象,这种自上而下的示范效应对后来伊朗社会产生了重要影响。

恺加王朝早期,伊朗的罂粟种植面积比较有限。1837~1838年,鸦片总产量约8200公斤至9825公斤。恺加王朝后期,伊朗罂粟种植面积持续增加。这一结果导致伊朗从谷物净出口国变为净进口国。19世纪50年代末,小麦和大麦约占该国出口总额的10%;至19世纪80年代末,这一比例下降至2.7%;至20世纪初,伊朗谷物进口量超过了出口量。

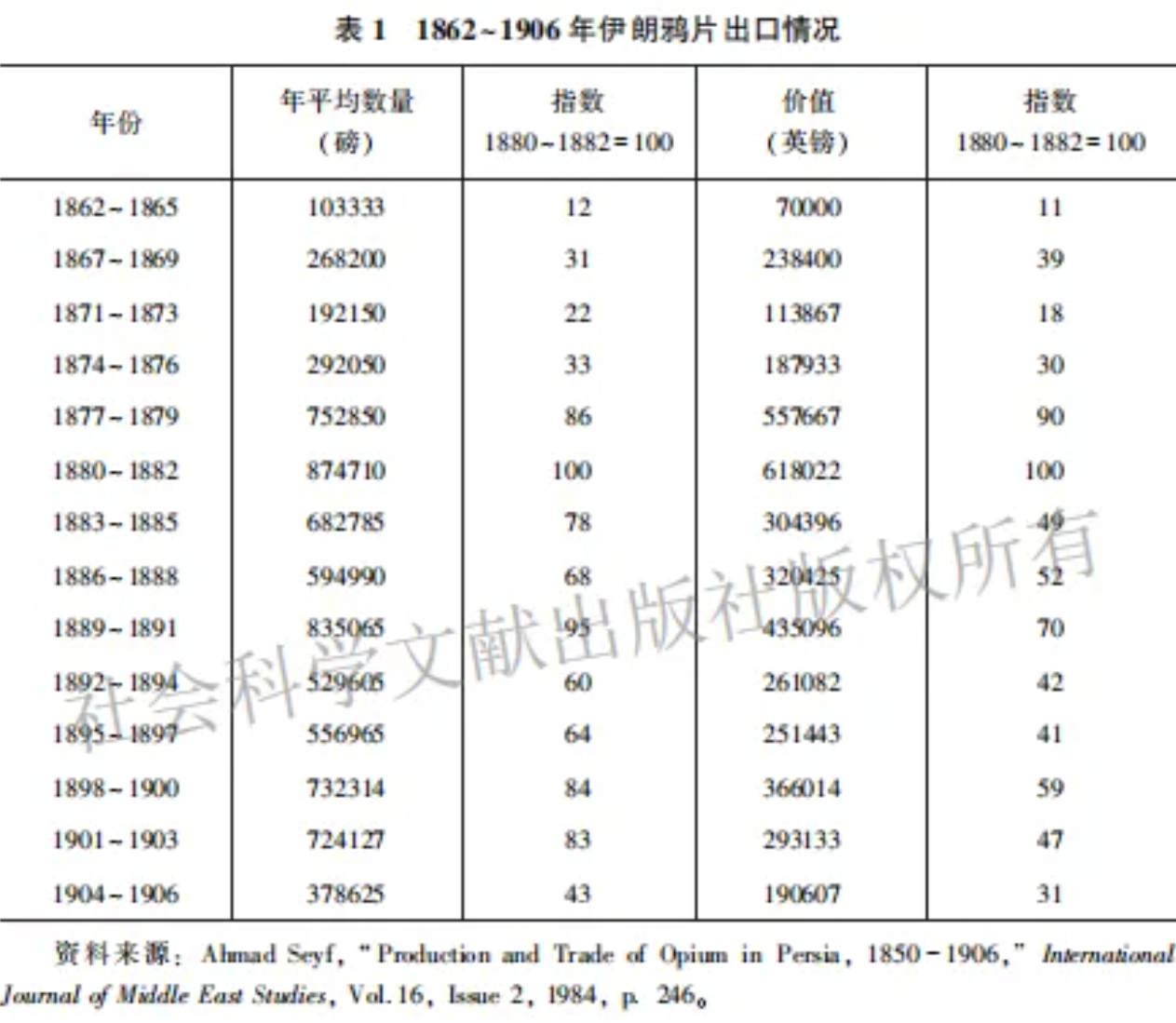

18世纪和19世纪初,伊朗生产的鸦片主要用于国内消费。但19世纪中期以来,随着伊朗经济逐步被纳入国际市场,情况发生重大变化。到19世纪后期,在英国殖民者的推动下,远东鸦片市场的扩大刺激了伊朗鸦片种植的增加,鸦片出口额一度高居伊朗出口榜首。实际上,在19世纪50年代至80年代,伊朗鸦片的商业化与全球鸦片泛滥的历史高峰相吻合。如表1所示,1880~1882年,伊朗的鸦片年平均出口量达到了一个高位。另据资料显示,1859~1915年,伊朗鸦片出口量从4.2万磅增加到8.75万磅,而1925~1926年的出口量则激增至110万磅。整体而言,20世纪20年代,伊朗每年向国内外市场供应约100吨鸦片。20年代末,鸦片贸易占伊朗出口总收入的近四分之一。总之,1850~1955年的一百多年间,伊朗鸦片生产实现了商业化,该国从一个对全球鸦片市场无足轻重的普通参与者,转变为占全球鸦片贸易量5%~10%的重要出口国。罂粟种植一时成为伊朗重要的产业之一,有时甚至占全年财政收入的10%。

19

世纪末期以来,伊朗的鸦片产业形成了一个巨大而完整的产业链。罂粟种植产业直接雇佣着数以万计的劳动力,多达数十万人间接从中受益。对于当时的许多农民而言,鸦片产业成为他们获得稳定收入的重要来源。伊朗的许多大商人、地主和实业家的发家史均与当时的鸦片产业有着密切联系。但与此同时,吸食鸦片的行为席卷全国,成为一种被上层社会和民间普遍接受的社会现象。到1949年,伊朗超过1/10(11%)的成年人在使用毒品,130万人经常吸食鸦片,首都德黑兰有500个鸦片馆。20世纪50年代,大量伊朗人在茶馆和咖啡馆里吸食鸦片。这一被视作茶余饭后“娱乐活动”的消遣方式增加了鸦片成瘾的发生率,并演变成为一个社会问题,对伊朗产生了深远影响。

鸦片问题的严重化促使伊朗政府试图控制和监管毒品,萨法维王朝限制鸦片药物使用的命令可以追溯至400年前。进入20世纪,伊朗曾试图努力解决鸦片成瘾和贩运问题,但伊朗政府的禁毒政策呈现出在严厉惩罚和放松监管之间的反复性,这给禁毒实践造成了很大的负面影响。1955年,伊朗政府颁布了现代第一部禁止种植和使用鸦片的法律——《禁止罂粟种植和吸食鸦片法》(Law on Prohibition of Opium Poppy Cultaation and Taking Opium)。值得注意的是,这一时期伊朗严厉的禁毒政策,一定程度上刺激了阿富汗的鸦片生产。伊朗巨大的鸦片消费市场对外极具诱惑力,境外毒品的持续输入成为导致伊朗成瘾人数和涉毒犯罪人数增加的重要原因之一。另外,即便在鸦片被立法禁止的情况下,伊朗仍有1/350的耕地用于鸦片种植,鸦片年产量为700~1200吨。20世纪60年代末,伊朗政府允许在国家监管的指定地区恢复鸦片种植,并允许民众以固定价格购买国家管制的鸦片,但同时宣布,走私鸦片可以判处死刑。1974~1977年,伊朗政府在全国各地实施戒毒计划,为大约3万名门诊病人提供服务,向吸毒者提供两到三个月的鸦片优惠券,并在某种情况下提供美沙酮治疗。

在1979年伊斯兰革命后,伊朗的毒品政策发生重大转折。伊朗在全国范围内开展了大规模的禁毒运动,伊朗境内的罂粟种植得到彻底過制。伊斯兰革命成功时,伊朗境内约有33000公顷土地用于鸦片种植,至1993年,种植鸦片的土地下降至3500公顷。1998年,美国多家机构对伊朗传统罂粟种植区125万英亩的土地进行了调查,未发现罂粟作物,认为伊朗种植的罂粟数量可以忽略不计,当然不排除在偏远地区仍存在罂粟种植的可能性。1999年的后续调查,得出了同样的结论。目前,伊朗境内基本不存在大规模合法或非法种麻醉植物的情况。21世纪初,伊朗警察部队在偏远地区铲除了几公顷罂粟作物的报道偶然出现,这与上述调查结论中“不排除在偏远地区仍存在罂粟种植可能性”的推测相符。

伊朗伊斯兰革命后,国内实施的一系列禁毒实践,加强了对毒品的打击和控制力度,使得伊朗作为鸦左生产国的地位迅速下降,但其作为过境国的重要性大幅度增加。多年来,伊朗毒品缉获总量稳居世界第一。2000年,伊朗境内缉获254271公斤的管制药物,其中包括6189公斤海洛因、20275公斤吗啡、179053公斤鸦片和31581公斤印度大麻等。这与其特殊的地理位置有着重要关系,邻国阿富汗是世界上最大的毒源国。阿富汗毒品的泛滥,一方面迫使伊朗成为其重要的“毒品通道”,另一方面助长了伊朗国内的药物滥用和成瘾问题。

近几十年来,虽然伊朗官方在不同时期对外公布的吸毒者数据各不相同,官方和非官方对吸毒人数的估值也大相径庭,但均不可否认一个事实,伊朗的涉毒人员数量庞大,毒品问题对该国社会经济发展造成严重影响。1999年,伊朗政府估计国内吸毒成瘾者人数超过100万;2013年,伊朗政府估计国内吸毒成瘾者人数超过180万;2016年《国际麻醉品管制局报告》(International Narcotics Control Strategy Report)称,媒体报道引用了高达600万名吸毒者的数据;2021年,伊朗禁毒总部秘书伊斯坎德尔 ·莫梅尼(Eskandar Momeni)在谈及该国存在280万名吸毒者时强调,伊朗国内吸毒率超过5%。此外,依据《国际麻醉品管制战略报告(2021)》,伊朗方面认为可能还有140多万名不明身份的吸毒者。2020年6月,在一场伊朗禁毒官员专门会议上,伊朗副总检察长赛义德 ·奥姆拉尼(Saced Omrani)称:“毒品不仅影响消费者,还直接影响伊朗2000多万人口,如离婚、虐待儿童和女性等诸多社会问题均与毒品相关。”2021年上半年,伊朗有2490人死于药物滥用,其中2123人为男性,367人为女性。

毒品问题产生易,消除则异常艰难。禁毒耗费了伊朗大量的财力、物力和人力。根据德黑兰社会研究局(The Bureau for Social Studies of Tehran)的数据,1998年,伊朗政府机构在处理国内毒品问题方面承担的直接费用超过11364.28亿伊朗里亚尔,按当时1美元兑8000里亚尔的汇率计算,相当于1.42亿美元。2007年的《国际麻醉品管制局报告》称,伊朗在毒品查缉阻截、成瘾治疗和预防教育上投入了大量资金,每年预算从2.5亿、3亿美元到高达8亿美元不等。伊朗与阿富汗共有长达900多公里的边境线,阿富汗中央政府对边境地区的管控能力有限,因而边境地区成为毒品走私的主要通道也就不足为奇。伊朗作为阿富汗鸦片和大麻的重要过境国和目的国,也是国际和国内消费甲基苯丙胺日益增长的来源国。2004年,据伊朗政府官方网站显示,伊朗在边境地区设置了212个边境哨所、205个观察哨、22个混凝土障碍物、290公里的运河(深4米、宽5米)、659公里的土堤、78公里的铁丝网围栏以及2645公里的沥青和碎石路;为使居民尽量免受贩毒的骚扰,伊朗政府还将许多边境村庄迁往新建的定居点。此外,伊朗约有3万名执法人员被定期部署在边境地区。目前,伊朗政府每年在边境管控上的支出超过7亿美元。总之,无论出于何种计算方式,对于经济上并不算富裕的伊朗来说,其在禁毒领域的投入相当可观,且近40多年来整体呈上升趋势。

总之,通过简要梳理伊朗的毒品历史不难发现,伊朗已与毒品抗争了数个世纪之久。伊朗的毒品问题已经不是一朝一夕仅凭一国之力能够解决的问题。伊斯兰革命后,伊朗逐步成为国际反毒品战争的前线阵地,毒品问题已然成为阻碍伊朗社会经济发展的巨大障碍。

二、伊朗的毒情形势及其影响

当前,伊朗毒情形势依旧严峻。伊朗毒品“禁而不绝、剿而不灭、积重难返”的局面在可以预见的将来仍会持续,由毒品引发的一系列问题仍将考验伊朗现政府治理体系和治理能力的现代化水平。

“危机”一词在伊斯兰革命后的伊朗使用频率极高,诸如“美国人质危机”“石油危机”“战争危机”“水危机”和“核危机”等频繁出现。用伊朗前总统哈塔米的话来说,在伊朗长期存在的危机是“毒品和毒瘾危机”。“禁而不绝、剿而不灭、积重难返”是伊朗禁毒形势的最真实写照。

伊朗是世界上最大的毒品来源国阿富汗的近邻,与阿富汗共有900多公里的边境线。长期以来,阿富汗对边境地区的管控能力较为有限,这是造成伊阿边境地区毒品走私泛滥的重要原因之一。如表2所示,2019年3月至2020年3月,伊朗缉获了950吨毒品,比上一年增加了20%。缉获的毒品中约80%为鸦片,共计761吨;甲基苯丙胺为17吨,占缉获总量的1.8%,较上年增长了208%。2021年4月12日,伊朗禁毒总部秘书伊斯坎德尔 ·莫梅尼在联合国麻醉品委员会第64届会议上称,伊朗在2020年创造了一个新纪录,缉获了1150吨毒品,相比2019年增长了41%,其中包括31吨海洛因、27吨吗啡、20多吨甲基苯丙胺和大约108吨大麻。伊朗毒品缉获量的增加可能导致巴尔干路线沿线阿片剂的供应减少,土耳其同期缉获量的下降恰好证明了这一观点。进入2021年,伊朗缴获的毒品数量进一步增加。伊朗禁毒总部国际关系办公室主任洛特菲(Lotfi)称,2021年前9个月,伊朗共缉获了860多吨毒品,其中包括22吨海洛因、30吨吗啡、100吨大麻和约17吨甲基苯丙胺,比去年同期增加了约11%。其同期缉获量的下降恰好证明了这一观点。进入2021年,伊朗缴获的毒品数量进一步增加。伊朗禁毒总部国际关系办公室主任洛特菲(Lotfi)称,2021年前9个月,伊朗共缉获了860多吨毒品,其中包括22吨海洛因、30吨吗啡、100吨大麻和约17吨甲基苯丙胺,比去年同期增加了约11%。

在缴获毒品的同时,伊朗军警逮捕大量涉毒人员,收缴了许多涉毒武器、物资和资金。2019年3月至2020年3月,伊朗执法机构逮捕了224270名涉毒人员。2019年全年,缉获20847辆贩毒者的车辆,较上年增加16%;在缉获走私者武器方面,较上年增长了10%;缉毒部队共开展辑毒行动2385次,较上年增加24%;捣毁贩毒团伙2168个,较上年增加5%。2019年因法院裁决而被扣押的贩毒团伙的财产和资产增加了56%。2020年3月至5月,又有64827人因毒品供应罪被捕;2020年5月的一周内,伊朗警方缉获了超过13吨毒品,逮捕3056名毒贩。2020年,伊朗缉毒部队与毒贩发生了2851起武装冲突事件,摧毁2196个贩毒团伙。2021年上半年,伊朗军警在东南部锡斯坦一俾路支斯坦省打击贩毒分子和走私团伙的缉毒行动中缉获了超过25吨毒品,逮捕了36名毒贩,收缴了36辆汽车和3支突击步枪。2021年前10个月,逮捕了12880名毒品零售商和24700名吸毒人员,共受理了371147起案件。11月,德黑兰警方在实施第十四个扎法尔(Zafar)计划期间,共缉获2500公斤麻醉品,捣毁5个阿片类药物犯罪团伙,逮捕了85名毒贩;关闭了60多个毒品销售网站,并从网站管理员处缴获毒品42公斤;另有1166名毒品零售商被逮捕。综上不难看出,伊朗国内执法人员面临着巨大的维毒压力,伊朗国内缉毒形势非常严峻。

阿富汗日益增加的毒品生产对伊朗禁毒工作形成巨大挑战。2020年,全球罂栗种植面积增加了24%,达到约29.4万公顷,主要原因是阿富汗的罂粟种植面积增加了37%,达到22.4万公顷,较十年前增长了80%以上。阿富汗罂粟种植面积的增加,客观上增大了“毒品通道”伊朗的禁毒压力。2019~2020年,从伊朗贩运到全球其他消费市场的甲基苯丙胺数量呈现大幅增加趋势,这可能是由于贩毒团伙由单一的航空信使转向海运贩运路线所致。据欧洲毒品和毒瘾监测中心(European Monitoring Centre for Drugs andDrug Addiction)和欧洲刑警组织2019年的报告,使用航空信使将伊朗生产的甲基苯丙胺贩运到中东和东南亚市场的事件大幅减少。2019年,在伊朗领土上缉获的甲基苯丙胺中近90%源自阿富汗,其中50%直接从阿富汗贩运至伊朗,50%经巴基斯坦贩运至伊朗。这与10年前的情况大不相同,当时75%的甲基苯丙胺通过空运抵达,且主要来自东南亚国家。2018年,伊朗缉获的90%的吗啡和85%的海洛因都经过巴基斯坦,只有一小部分直接从阿富汗贩运至伊朗。贩毒集团不时切换贩运路线,客观上增加了伊朗方面的禁毒压力。当前,沿南方路线从伊朗和巴基斯坦贩运甲基苯丙胺的规模可能在增加,而沿巴尔干路线贩运的甲基苯丙胺主要是运往欧洲国家或由欧洲国家再次转运。从伊朗缉获的甲基苯丙胺已转向其与阿富汗和巴基斯坦接壤的边境地区,这与该地区发现的越来越多的甲基苯丙胺来自阿富汗的报告一致。

阿富汗移民和难民成为伊阿边境地区毒品贩运的重要参与者。2020年12月,据美国国务院人口、难民和移民局(Bureau of Population, Refugeesand Migration)称,伊朗有近100万名登记难民持有阿马耶什卡(Amayesh Cards)。伊朗政府预计,伊朗收容了大约45万名持有阿富汗护照和伊朗签证的阿富汗人,以及150万名无证的阿富汗人。上述人群中,不少人为谋求生计,不惜铤而走险,参与贩毒团伙的贩运毒品活动。总之,由上述可知,伊朗长期以来面临着复杂严峻的禁毒形势,尤其是作为与阿富汗和巴基斯坦有着近两千公里边境线的邻国,伊朗成为阿富汗毒品外运的主要受害者。

(二)易制毒化学品状况

易制毒化学品是指受到管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质,如麻黄素3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮、1-苯基-2-丙酮、胡椒醛等。它们一旦落入不法分子手中,可用于制造毒品。因此,防止前体、试剂和溶剂等被用于非法药物制造,是限制非法药物供应的一种有效方式。

过去10年间,伊朗被认为是国内消费和向国外市场贩运的甲基苯丙胺的重要来源国。据联合国官员称,伊朗甲基苯丙胺的生产最早可能始于2004年或2005年,但伊朗政府称其国内甲基苯丙胺的生产始于2008年左右,并在2010年后达到顶峰。据报道,2005~2017年,伊朗执法部门发现并拆除了2036个甲基苯丙胺“实验室”。自2008年以来,伊朗贩毒团伙一直参与甲基苯丙胺贩运活动。2008~2017年,伊朗缉获用于生产甲基苯丙胺的前体化学品达892吨,其中大部分在该国中部和西部被缴获。2019~2020年,大部分甲基苯丙胺在该国东部边境沿线省份被缴获。联合国毒品和犯罪问题办公室(United Nations Office on Drugs and Crime)发布的《2021年世界毒品报告》(World drug report 2021)称,2015年在伊朗发现的几乎所有甲基苯丙胺都是由该国秘密实验室生产制造的,出口的甲基苯丙胺中约有10%走私到了邻国阿富汗。近年来,制造和贩运模式发生变化,阿富汗制造的甲基苯丙胺数量明显增加。2019年,伊朗报告称,阿富汗甲基苯丙胺占伊朗市场上发现的甲基苯丙胺的近90%。2018年,阿富汗大部分甲基苯丙胺是用麻黄生产的,取代了从伊朗和巴基斯坦进口或走私到该国的非处方药(如止咳糖浆和减充血剂)中提取伪麻黄碱制造甲基苯丙胺的工艺,使其制造成本下降至东南亚国家报告的批发价格的约1/10 (缅甸甲基苯丙胺的批发价格为每公斤3000美元, 阿富汗则为280美元)。

由表3可见,自2013年以来,伊朗公布的拆除甲基苯丙胺生产设施的数量在稳步下降,但每年仍有数以百计的甲基苯丙胺生产设施被拆除。由此不难看出,甲基苯丙胺生产设施在伊朗境内依然存在。伊朗甲基苯丙胺生产场所的增减一方面受供求关系和市场价格因素的影响,另一方面受外部环境的影响。近年来,来自阿富汗的甲基苯丙胺贩运量正在增加,阿富汗正在成为该地区甲基苯丙胺的主要来源地。伊朗缉获的来自阿富汗的甲基苯丙胺占其国内市场的比例由2015年的不到10%增加到2019年的90%。2019年,阿富汗自身甲基苯丙胺缉获量较一年前增加了7倍。

此外,2017年,伊朗缉获了醋酸酥20003公升,比2016年缉获的18520公升略有增加。2018年,全球有中国、格鲁吉亚、伊朗、荷兰、巴基斯坦和土耳其分别报告缉获了超过1万公升醋酸酥,2019年则只有伊朗(1.5万公升)和巴基斯坦(19060公升)两个国家报告缉获了超过该数量的醋酸酥。这些醋酸酥大部分来源于中欧和西欧,经土耳其转运至伊朗和伊拉克。2018年5月和2019年8月,伊朗分别缉获了19950公升和16840公升的乙酰氯。截至2020年11月,伊朗合法进口麻黄碱2千克,麻黄碱制剂1千克,伪麻黄碱17000千克,伪麻黄碱制剂1克,3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮1公升,1-苯基-2-丙酮1公升。

2016年和2017年,伊朗麻黄素进口量分别为5009千克和7003千克;2018年,麻黄素进口量世界排名第五(12001千克),这也是伊朗首次出现在麻黄素进口总量的前五名之列,麻醉和药品管制局并未对这一急速增长的原因作具体说明。上述情况如果属实,则进一步反映出伊朗方面毒品上下游市场的活跃。

2005年以前,伊朗使用甲基苯丙胺的情况并不常见。到2015年,伊朗15~64岁人口中使用甲基苯丙胺的人数占比为0.4%。其中,阿片类药物的长期使用障碍者中,甲基苯丙胺的使用较为普遍。2019年以来,由于阿富汗廉价甲基苯丙胺的大量涌入和本土甲基苯丙胺生产设施的屡禁不止,以及其他毒品价格的同步上涨,伊朗甲基苯丙胺的消费市场一直在扩大。伊朗的一项流行病学研究显示,对德黑兰普通成年人、全国的卡车司机和德黑兰男性健身爱好者的调查发现,甲基苯丙胺的使用率分别为7% 73.9%和13.3%,使用甲基苯丙胺的主要原因包括增加体力、缓解失眠和寻欢作乐。

可见,一剿而不灭”是伊朗禁毒战争不得不面对的现实困境,伊朗存在通过易制毒化学品开展大规模制贩毒的潜在风险。一方面,受供求关系和消费习惯的影响,巨大的毒品消费市场和利润空间一定程度上会刺激毒品制贩团伙铤而走险;另一方面,世界重要毒源国阿富汗对待毒品问题的措施和执行力度极为有限,导致伊朗实施的严厉禁毒措施大打折扣,直接影响了伊朗国内的毒情形势。

(三)毒品市场价格

伊朗国内的毒品市场价格是影响伊朗毒品发展态势的一个重要风向标。2018~2019年底,伊朗城市的鸦片和海洛因成本几乎翻了一番;2020年底的鸦片价格比2018年增加了两倍。与此同时,根据缉毒警察的数据,2018年底至2019年底,甲基苯丙胺的批发价格下降了约80%。禁毒总部官员将这种减少归因于阿富汗甲基苯丙胺的大量涌入。

伊朗禁毒总部秘书伊斯坎德尔 ·莫梅尼称,2020年4月,非法药物的平均价格相比2019年4月上涨了70%。2020年6月,在靠近阿富汗边境的锡斯坦一俾路支斯坦、南呼罗珊和拉扎维呼罗珊省,来自阿富汗的甲基苯丙胺的批发价格为每公斤6000万里亚尔(约320美元),而在伊朗中部和西部省份的零售价格为每公斤2亿~3亿里亚尔(1070~1600美元)。相比之下,2019年初,中西部省份的甲基苯丙胺批发价格约为每公斤8亿里亚尔(约6800美元)。2020年8月,在德黑兰街市上贩售的甲基苯丙胺价格为每克40万~50万里亚尔(1.7~2.17美元),而靠近阿富汗边境省份的甲基苯丙胺价格则低至每克6万里亚尔(约0.26美元)。伊朗邻国阿富汗的甲基苯丙胺批发价格远低于东南亚等市场。《2021年世界毒品报告》称,阿富汗制造甲基苯丙胺的成本仅为东南亚的1/10左右,例如缅甸的甲基苯丙胺批发价格为每公斤3000美元,阿富汗则为每公斤280美元。由此可见,毒品价格的波动一方面因严厉的管控措施导致供求关系端发生动态变化所致;另一方面则更为直接,主要是受消费端距离毒源地远近的影响所致。

(四)毒品造成的影响

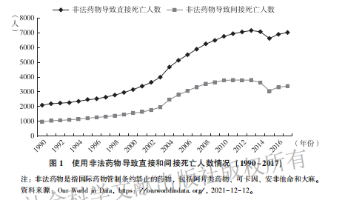

一是毒品问题给伊朗司法系统造成巨大负担。自伊朗伊斯兰共和国成立以来,伊朗监狱囚禁的囚犯数量增加了6倍,与毒品相关指控而被监禁的人数增加了14倍。2019年1月,监狱组织负责人表示,监狱系统中有24万名囚犯,其中39%与毒品犯罪有关。另官方数据显示, 1979~2017年,约有480万人因毒品犯罪入狱(另有300万人被送往强制卡治疗);1988~2017年,被监禁的囚犯中48%与毒品犯罪有关。2019年,伊朗有414809人因与毒品有关的犯罪被捕,其中包括227270人因毒品贩运和交易被捕,190539人为吸毒成瘾者。伊朗严重的毒品问题使得司法系统不堪重负。二是毒品造成大量人员直接或间接死亡。一方面,伊朗40多年的毒品战争使得执法人员承受了巨大代价超过4000名执法人员死亡,1.2万多人受伤。另一方面,吸毒使得大量伊朗人付出生命代价。由图1可知,1990~2017年,伊朗因使用非法药物致死人数总体呈缓慢上升态势,使用非法药物导致直接和间接死亡的人数约为12.8万人和6.6万人。

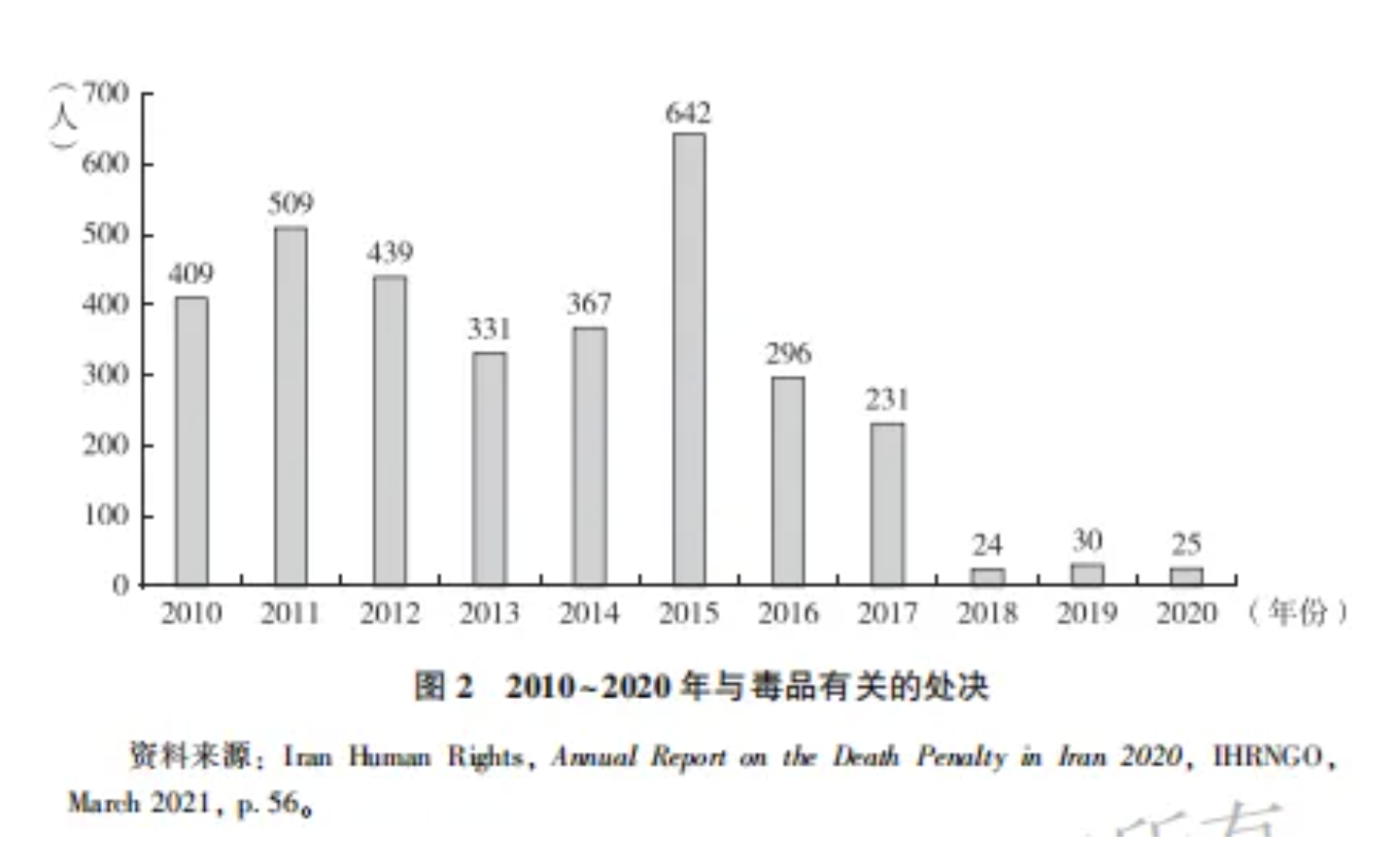

此外,伊朗还以极刑处决了大量贩毒人员,这构成毒品对伊朗负面影响的一个重要方面。2010年发布的《国际麻醉品管制局报告》称,自1979年以来,伊朗已处决了一万多名毒贩。另根据伊朗人权组织(Iran Human Rights)的报告,2010~2017年,伊朗平均每年至少有403人因涉毒品相关罪行被处决。如图2所示,2018~2020年与毒品有关的处决数量明显低于2010年以来的“平均水平”,与2017年相比减少近90%。这一数据表明,2017年11月实施的《禁毒法》(Anti-Narcotics Law)修正案发挥了作用,已连续三年使与毒品有关的罪犯的处决数量大幅下降。大多数因死刑被减刑的囚犯被判处长达30年监禁和2亿托曼的罚款。

三是毒品造成艾滋病的传播。吸毒者是艾滋病传播的高发人群,伊朗吸毒人员的增加直接推高了艾滋病病毒感染人数。2020年,联合国艾滋病规划署的统计显示,伊朗现有艾滋病感染者5.4万人(预计感染人数为3.9万~13万人)。此外,弱势群体中注射吸毒者(Persons Who Inject Drugs)交叉注射风险较高,这将导致艾滋病传染率存在进一步提升的风险,需要采取一定的干预措施方能消除这一结构性问题。

此外,毒品给伊朗带来诸多其他社会问题,如离婚率提高、刑事案件增加等。伊朗禁毒总部秘书伊斯坎德尔·莫梅尼称,该国55%的离婚和许多轻微犯罪及盗窃案事件与毒品相关。

三、伊朗的禁毒实践及其成效

伊朗伊斯兰革命后,伊朗政府实施严厉的禁毒措施,颁布禁毒法令,成立禁毒机构,加强国际禁毒交流与合作,取得了实实在在的禁毒成效,为国际禁毒事业做出来了巨大贡献,获得国际社会的广泛赞许。

(一)法律规定

基于伊斯兰教反对毒品的教法规定和毒品巨大的现实危害,伊朗法律对于毒品犯罪施行了世界上罕见的严厉打击措施。1988年,伊朗政府正式制定了《禁毒法》,1997年和2011年,又分别对其进行了修订。这两次修订旨在通过扩大法律范围和引入更加严厉的刑罚来应对国内月益严重的毒品问题。2011年的修正案规定对持有少至30克海洛因者处以死刑,并纳入了新的毒品类别。1997年和2011年修正案规定对17种涉毒罪行可判处死刑,其中包括:种植罂粟、古柯植物或大麻籽以生产毒品;向伊朗走私5千克以上的鸦片或大麻;购买、持有、携带或藏匿5千克以上的鸦片和其他毒品;在伊朗走私、交易、生产、分销、出口海洛因、吗啡、可卡因或其他衍生物30克以上。2017年,伊朗政府对《禁毒法》进行了最新一次修订。与1997和2011的修订相比,这次修订限制了适用死刑的情况和无期徒刑的刑期机制,提高了被定罪的生产商和经销商判处死刑的持有非法药物的标准,将合成物质,如海洛因、可卡因和苯丙胺类的数量从30克提高至2千克;将天然物质,如鸦片和大麻的数量从5公斤提高至50公斤。伊朗《禁毒法》新修正案于2017年生效后,与毒品相关的死刑数量大幅下降。此外,伊朗分别于1961年、1971年和1988年签署了《麻醉品单一公约》《精神药物公约》和《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》;于2000年和2003年分别签署了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》等国际公约,结合本国实际,积极履行国际义务。近几十年来,伊朗在打击跨国毒品犯罪方面发挥了重要且积极的作用,获得了国际社会的广泛认可。

(二)机构设置

伊朗伊斯兰革命后,伊朗政府采取了最为直接和有效的行政干预手段实施禁毒工作。在严厉打击毒品犯罪的过程中,伊朗政府同时开展了多种模式的救治活动,在禁毒领域积累了十分丰富的实战经验。

1988年10月,伊朗确定国家利益委员会(The Expediency Council)批准的《禁毒法》第33条规定,设立由总统领导的禁毒总部专门负责全国的禁毒活动。禁毒总部是伊朗禁毒事宜的主要决策机构,集司法和行政职能于一体,旨在协调各方力量,预防吸毒成瘾,打击毒品贩运(包括毒品生产、分销、购买、销售等),减少毒品需求,降低毒品危害,以及进行禁毒宣传等。禁毒总部由总统直接领导,秘书由总统任命,负责主持禁毒总部工作,任期为五年,允许连任。禁毒总部负责协调包括内政部、教育部、情报部、外交部、文化和伊斯兰指导部、卫生和医学教育部、警察局、监狱组织、国家福利组织(State Welfare Organizationof Iran)、海关管理局等在内的十余个部门和机构。此外,各省均设有禁毒委员会,负责协调地方禁毒行动。伊朗缉毒警察和海关是联合国毒品和犯罪问题办公室在打击毒品贩运领域的主要执行伙伴负责减少毒品需求、控制艾滋病病毒和艾滋病传播的主要参与部门和机构,包括卫生部、国家福利组织、监狱组织、教育部以及非政府组织和民间社会组织等;应对犯罪、司法和腐败领域的部门和机构,主要包括监狱组织、经济事务和财政部、金融情报室、议会、内政部、司法部、警察和海关等。目前,禁毒总部在伊朗禁毒战争中发挥着不可替代的作用,已然发展成为该国最为重要的职能部门之一。

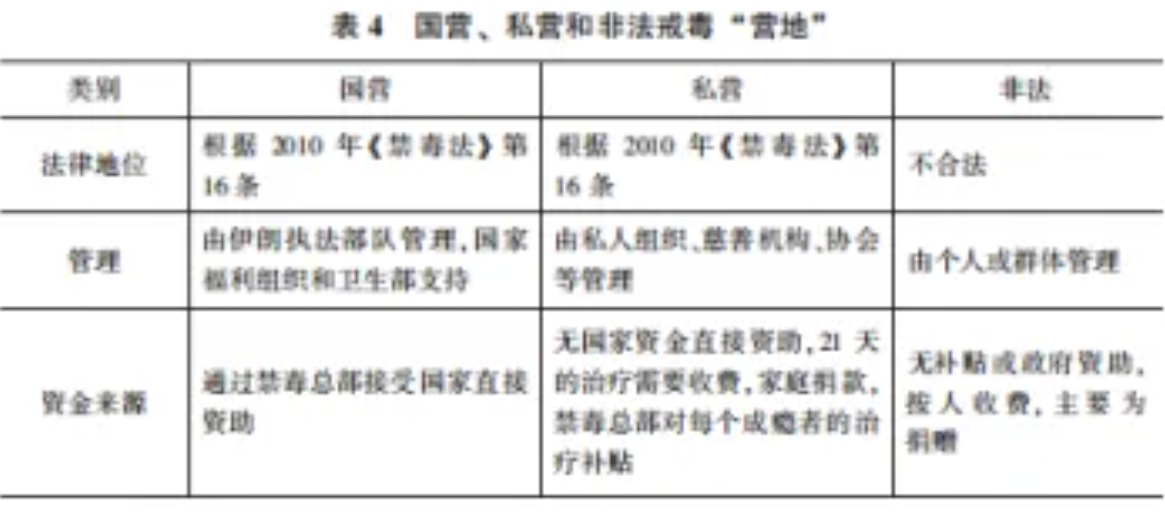

伊朗国内其他参与毒品政策管理的机构很多,如卫生部负责监督美沙酮诊所,福利组织负责监督戒毒康复中心,警察系统除负责打击毒品交易外还参与强制戒毒等。伊朗实施的毒品预防和治疗模式呈现多样化特点,涉及从医疗救助、减少伤害服务到惩罚性的刑事司法干预等多种内容。2002年,伊朗成立了国家减少伤害委员会(The National Harm Reduction Committee),负责制定减少毒品伤害的相关计划,遏制艾滋病病毒和艾滋病在吸毒者之间的传播。2010年,伊朗肯定了自2002年以来施行的减少毒品伤害的做法,并将其纳入了制度体系,给予了减少伤害中心一定的法律地位。此外 伊朗政府还采取了其他行之有效的戒毒措施一如建立戒峰“营地”、实施美沙酮、丁丙诺啡和纳曲酮维持治疗方案等。如表4所示,不管是取得法律许可的国营和私营戒毒“营地”,还是未取得法律许可的非法戒毒“营地”,均已直接或间接发展成为伊朗政府和民众所认可或是默许的现实存在。虽然它们在法律地位、管理层面、资金来源、工作人员、戒毒方法、目标群体、收费标准等方面存在一定差别,但均在抑制毒品以及遏制艾滋病病毒和艾滋病的扩散方面发挥了重要作用。

伊朗政府和民间建立了数量庞大的戒毒机构。2007年,伊朗有51个相关政府设施、457个私人门诊中心和26个过渡中心。2009年,伊朗各地有1569个治疗中心、337个政府设施和1232个非政府中心,它们向全国643516人提供服务。22021年6月26日,伊朗国家福利组织负责人瓦希德·戈巴迪 ·达纳(Vahid Chobadi Dana)在“禁止药物滥用和非法贩运国际日”上称,伊朗除国家减少伤害中心外,还建立并启动了9000多个治疗、康复和能力建设中心,每年为约140万人提供相关服务;在过去20年,美沙酮维持治疗(Methadone Maintenance Treatment)在伊朗得到了发展,目前拥有7000多个美沙酮维持治疗中心,建成了该地区最大的成瘾治疗和减少伤害的美沙酮维持治疗网络。

在政府和民间力量的努力下,数量庞大的吸毒者得到了救助。伊朗社会福利协会(Iran's Social Welfare Association)表示,2007年该组织共治疗了438341名吸毒患者,前9个月共分发400多万支注射器。同年,接受治疗的吸毒者比2002年增加了40倍。2021年前6个月,健康保险组织为在门诊中心接受成瘾治疗服务的4.1万名投保人员支出了约170亿托曼,为上述符合条件的投保人提供了超过18万次门诊成瘾治疗服务,平均为每位投保人提供了大约4至5次服务。目前,伊朗约有470个成瘾治疗中心与私营和公立健康保险组织签订了合作协议。据禁毒总部报道称,伊朗80%以上的减少伤害和成瘾治疗是由私营部门和非政府组织完成的。2010~2020年,由伊朗、加拿大、美国科研机构和卫生部门联合开展的一项监测研究(2010年招募注射吸者为2546人,2014年和2020年分别为2399人和2684人)发现,近十年来吸毒者共享针头和注射器的频率大大减少,针头和注射器的共享率从2010年的25%下降至2014年的10.3%和2020年的3.9%。目前,伊朗现存的大部分艾滋病感染者是通过注射方式感染的。上述报告数据与监测研究结果均证实了伊朗艾滋病感染率呈现降低的趋势,说明伊朗采取的减少伤害和成瘾治疗措施取得了相应成效。在伊朗复杂而严峻的毒品问题面前,仅仅依靠政府行为显然已无法满足其方方面面的现实需要,非政府组织和私营组织等积极参与到伊朗国内的禁毒实践中,对遏制毒品蔓延、预防毒品衍生方面发挥着重要作用。伊朗在严厉打击毒品犯罪的同时,逐步建立了相对完备的药物治疗与康复服务体系;在打击少数的同时挽救了大多数,开展了诸多具有包容性、专门性和人道主义性质的且行之有效的禁毒实践,为毒品问题的缓解奠定了一定的基础。

(三)国际合作

伊朗在禁毒领域积极务与国际合作,已与区域国家和国际社会建立了多个联络点和合作点,并制定了行之有效的减少毒品需求和伤害的干预措施。作为《巴黎公约》的签署国,伊朗坚决支持采取区域禁毒措施,积极谋求双边、多边合作,以助力禁毒实践。上述举措为伊朗开展毒品外交奠定了一定基础,也成为伊朗对外战略的重要组成部分。

双边合作是伊朗在打击毒品领域进行国际合作的主要形式。2000年以来,伊朗相继与亚美尼亚、澳大利亚、法国、格鲁吉亚、英国、意大利、日本、挪威、俄罗斯、泰国、土耳其、土库曼斯坦等国家就禁毒事宜进行了磋商或签署了谅解备忘录。其中,伊朗与俄罗斯的禁毒合作较为密切。2005年,伊朗与俄罗斯禁毒机构负责人签署禁毒合作备忘录,就共同打击阿富汗毒品贩运问题交换情报信息。2010年俄罗斯与包括伊朗在内的里海国家签订的《里海五国禁毒机制》(Kacnnckon aHTH HapKorHYeckon naTepKH)是俄伊禁毒合作的主要框架之一。除此之外,两国禁毒机构领导人还签署了《2012~2014年联合禁毒行动计划》(IInaHa COBMeCTHEIX AeA CTBMH no 6opboeC HapKOTHKAMH Ha 2012-2014 robI),旨在进一步发展俄伊禁毒合作,切断从俄罗斯和伊朗方向向阿富汗的非法前体供应链,以及从阿富汗方向向外的毒品供应链。巴基斯坦是伊朗在毒品领域合作的重要国家。2019年1月,伊朗缉毒警察局长应巴基斯坦外长邀请,抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡,就加强打击非法贩毒活动展开磋商;同年10月,巴基斯坦缉毒部队少将阿里夫· 马利克(Arif Malik)抵达德黑兰,商讨双边合作问题。在我国和伊朗关系日益紧密的背景下,打击毒品犯罪成为两国合作的重要内容。2020年1月,我国国务委员、国家禁毒委员会主任赵克志会见伊朗禁毒总部秘书伊斯坎德尔·莫梅尼,双方均强调要加强在禁毒领域的交流协商,不断深化禁毒领域的务实合作。2021年10月,伊朗与印度也就禁毒事宜举行双边会议,并决定建立两个协调中心,加强在禁毒领域的相关合作。

在多边合作方面,伊朗主要通过与联合国相关机构建立联系而实现。自1999年以来,伊朗已与联合国毒品和犯罪问题办公室开展合作达22年之久,共实施了《“诺鲁孜”计划(1999~2004)》(“NOROUZ” Pragramme 1999~2004 )、《联合国毒品和犯罪问题办公室伊朗国家方案(2005~2010) > (UNODC Country Programme for the Islamic Republic of Iran 2005~2010)、《联合国毒品和犯罪问题办公室伊朗国家方案(2011~2014)》(UNODC Country Programme for the Islamic Republic of Iran 2011~2014), 《联合国毒品和犯罪问题办公室(2015~2019)伊朗国家伙伴关系方案》(UNODC Country Partnership Programme in the Islamic Republic of Iran 2015~2019)四个方案,并即将与联合国毒品和犯罪问题办公室实施第五个国家伙伴关系方案。自1999年以来,联合国毒品和犯罪问题办公室一直与伊朗政府保持着牢固的合作伙伴关系,在若干关键领域促成了形式多样的多边、双边合作,其中包括提供技术援助和边境管制方面的能力建设、刑事司法、吸毒成瘾治疗和艾滋病病毒控制等。上述四个方案在实施期间,获得了瑞士、瑞典、英国、挪威、日本、加拿大、法国、意大利、德国、荷兰以及欧盟委员会等国家和机构的支持与帮助。

在区域合作层面,伊朗积极参与中亚区域信息与协调中心等区域性禁毒情报交流机制。2007年,联合国毒品和犯罪问题办公室促成了一个区域合作机构——“三方倡议”(Triangular Initiative),将阿富汗、伊朗和巴基斯坦的禁毒部门和缉毒警察联合在一起,旨在应对阿富汗阿片剂贩运以及相关前体的走私所构成的跨国威胁,从源头上打击阿富汗鸦片、海洛因和吗啡走私活动,有助于成员国与国际社会进行建设性对话。2018年12月在伊斯兰堡举行的“三方倡议”第士三次高级官员会议上,阿富汗、伊朗和巴基斯坦的禁毒机构讨论了加强合作打击阿富汗阿片剂贩运的方法,三方同意加强其边境联络,并计划开展更多联合巡逻和情报先导的拦截行动。2019年12月,在联合国毒品和犯罪问题办公室的支持下,伊朗国家成瘾研究中心(Iranian National Center for Addiction Studies)被正式指定为“区域能力建设和研究中心”。该中心将作为一个促进区域合作的平台,加强在伊朗和该区域实施科学的循证药物需求减少方案。该项目获得了日本政府的资金支持,旨在为阿片类药物、兴奋剂和酒精依赖者提供药理学和非药理学干预。它不但在临床研究活动中发挥了重要作用,还为1400多名医生和顾问提供了实践性培训。2021年9月27日至10月1日,联合国毒品和犯罪问题办公室驻伊朗办事处与伊朗禁毒总部协调,在莫斯科组织了一次专门培训,以支持和加强伊朗缉毒警察调查毒品犯罪的能力。2021年11月,在联合国毒品和犯罪问题办公室驻伊朗办事处与伊朗禁毒总部合作以及伊朗非政府组织鲁兹贝研究所(Roozbeh Institute)参与下,荷兰一家专门从事减少毒品伤害服务的非政府组织静脉注射基金会(Mainline Foundation)为伊朗相关专业人员举办了两次讲习班。近几十年来,伊朗在国际合作领域取得的进展,不仅有利于伊朗国内毒品环境的改善,也促进了国际禁毒事业的发展,为其做出了重要的贡献。

四、伊朗禁毒实践面临的现实困境

近几十年来,伊朗国内的毒品战争虽然取得了巨大成就,也获得了国际社会的广泛认可和肯定,但是伊朗自身所面临的内外交困处境,则是未来伊朗禁毒事业必须要面对的巨大挑战,尤其是其内部困境是摆在伊朗人面前的一道百年未破之难题。

(一)内部困境

历史与现实之间的紧密联系是造成伊朗毒品问题积重难返的客观现实困境。伊朗曾一度是毒品的重要生产国之一,“毒品文化”已经融入伊朗社会生活的诸多方面,形成了目前280万人的庞大涉毒群体。伊朗毒品问题的蔓延与早期宫廷社会将其作为娱乐消遣是分不开的,这种身份象征的诱惑力、自上而下的影响力是造成当下积重难返现实困境的重要原因之一。伊斯兰革命后,毒品生产在伊朗遭到严厉打击。虽然伊朗已由毒品生产国转变为毒品过境国,但该国境内仍然存在一定批量的毒品制贩团伙。伊朗庞大的毒品消费市场和贩毒的巨大利润空间,以及伊朗国内社会经济领域面临的压力,一定程度上会刺激制贩毒团伙在伊朗犯险涉毒。

伊朗禁毒部门之间存在一定的利益之争,在对待成瘾治疗、减少毒品伤害以及执行禁毒法律等方面存在分歧,进而使国内禁毒实践也受到了一定程度的影响。不同时期伊朗政府对禁毒政策的调整,使相关措施缺乏连续性,效果得不到充分发挥。此外,伊朗边境地区环境复杂,一些部族势力以及宗教少数群体长期参与毒品制贩活动,伊朗政府对边境地区的管控存在一定盲区甚至是缺位现象一定程度上也影响了该国整体的禁毒成效。宣传不足也是伊朗禁毒工作面临的一个突出问题。2009年,伊朗就已开通国家成瘾热线,但至今绝大多数成瘾者不知道该热线的存在。据成瘾预防和治理中心负责人称,2021年上半年仅有281276人拨打了国家成瘾热线,其中82%的来电者是女性,多为吸毒成瘾者的母亲或配偶。对于成瘾患者已高达280万人、受影响人群高达千万的伊朗而言,开展预防和治疗宣传的任务依然艰巨。

一是阿富汗毒品难禁。阿富汗毒品的泛滥是伊朗国内毒品问题无法消除的外在根源,而由于种种原因,阿富汗毒品的禁绝是短期内难以完成的任务。

多年以来,阿富汗是全球遥遥领先的鸦片生产国和输出国。2018年阿富汗禁毒部与联合国毒品和犯罪问题办公室发表的《2017年阿富汗鸦片调查》(Afghanistan Opium Survey 2017)称,2017年阿富汗鸦片产量达到创纪录的9000吨。2019年,联合国毒品和犯罪问题办公室在结合遥感技术、社会经济调查和农业普查数据的基础上估计,全球种植罂粟的家庭数量在32.5万至60万户之间,其中大多数位于阿富汗。同年,联合国毒品和犯罪问题办公室关于通过巴尔干路线贩运到西欧的阿富汗鸦片剂研究显示,每年非法贩运的海洛因和鸦片总价值约为280亿美元,超过了阿富汗国内生产总值,而这一估值仅涉及沿巴尔干路线贩运的鸦片剂,不包括经中亚和俄罗斯的北方路线以及南方路线。

政治动荡、政府管控和安保能力薄弱是造成鸦片非法种植泛滥的主要原因。塔利班、反政府武装和地方部族势力以向生产罂粟的农场征收“阿片税”获益。阿富汗一些农民和城镇居民长期从事罂粟种植,参与非法毒品交易,导致罂粟已经成为这些人维持生计的重要组成部分。塔利班直接参与非法生产、加工和贩运凡乎所有来自阿富汗的毒品,而非只是对这些活动“征税”而已。2019年,阿富汗鸦片剂国内消费、生产和出口的总收入约12亿至21亿美元,约占阿富汗GDP的7%至11%。同年,阿富汗政府通过征收鸦片制剂税为其带来了约6100万美元至1.3亿美元的收入。近年来,阿富汗罂粟种植面积总体呈增长态势。2020年,阿富汗罂粟种植面积约为22.4万公顷,比上年增加了37%;鸦片产量约为6300吨。自2018年以来,阿富汗鸦片的农场交货价格呈下降趋势。2018~2020年,阿富汗新鲜鸦片的农场交货价格分别为每公斤76美元、52美元和42美元;2018~2020年,阿富汗干鸦片的农场交货价格分别为每公斤94美元、63美元和55美元。鸦片农场交易价格持续下降的原因是连续三年的高产导致鸦片市场饱和(见表5)。

2021

年8月,塔利班进驻首都喀布尔后,公开宣布将严厉禁止国内生产和销售毒品。这一表态究竞是塔利班试图获取国际社会支持的权宜之计,还是塔利班与过去决裂的根本决策,依然有待观察。而且,由于政局不稳和大多数国际援助宣告中止,阿富汗出现了明显的经济衰退、物资短缺和通货膨胀现象,并由此陷入了极为严重的人道主义危机。在财政收入匮乏的情况下,塔利班是否会主动断绝来自毒品的收益,是一个巨大的疑问。此外,参与罂粟种植和非法毒品贸易活动是许多阿富汗人维持生计的重要保障。2019年,罂粟种植业为阿富汗创造了约11.9万个全职工作岗位,这一数据还不包含罂粟种植者家庭成员参与劳作。在毒品经济早已深刻嵌入阿富汗经济和社会结构的背景下,要改变许多阿富汗人对其的依赖绝非一朝一夕可以完

成的。

最后,需要特别注意的是,在阿富汗大规模生产毒品数十年后,大量阿富汗人也陷入了吸食毒品的噩梦。

2021

年

1

月

1

日,塔利班任命的卫生部副部长阿卜杜勒·巴里·奥马尔

(Abdul Bari Omar)

公开宣称,阿富汗当前的吸毒人数多达

350

万,占全国

3900

万人口的

9%

。这就意味着如此众多的阿富汗人身体上无法离开毒品。因此,塔利班执政后的毒品政策和阿富汗毒品问题的走向将直接影响伊朗的禁毒政策和禁毒成效,这是伊朗禁毒必须要面对的客观现实困境。

二是美国的制裁干扰。美国对伊朗的制裁是伊朗禁毒活动面临的主要域外干扰因素。美国对伊朗实施的一系列技术封锁,使得伊朗无法获取相关技术装备用于禁毒实践。2017年2月27日,美国财政部发布的《需要特别授权的医疗器械清单》(List of Medical Derices Requiring Specific Authorization) 中包括了伽马成像设备、触觉成像设备、热成像设备等。美国的制裁使伊朗经贸长期面临困难,导致经济增长放缓、石油出口受限、外汇收入减少、货币贬值和通货膨胀等一系列问题。与其他中东国家相比,伊朗的经济相对多样化,但仍然严重依赖石油贸易。在美国对伊朗石油出口进行制裁后,2019年伊朗的石油净出口收入为300亿美元,远低于2018年的660亿美元。伊朗经济遭遇的困境使其在禁毒工作上的投入相对有限。此外,迫于美国的压力,伊朗与他国的合作层次与合作深度难以有所突破,毒品外交倡议的实施严重受阻,国际社会对伊朗禁毒问题的支持与合作难以实现,一定程度上影响了伊朗的禁毒实践。

通过对伊朗毒品历史及禁毒形势的梳理不难发现,伊朗毒品问题是历史与现实交织的结果,这是造成伊朗当前毒品问题呈现“禁而不绝、剿而不灭、积重难返”局面的根源。不同时期,伊朗的毒品生产和贩运活动不仅与伊朗国内禁毒政策的实施力度紧密相关,也与阿富汗毒品生产和贩运活动紧密相连。当前,伊朗严峻的禁毒形势仍将持续很长一段时期,给伊朗政治、经济、社会领域带来诸多困难和挑战已成必然。从伊朗毒品问题的演变历程来看,毒品问题这一非传统安全威胁具有跨国性。近年来,从伊朗禁毒实践过程中缉获的毒品数量不难发现,伊朗不仅成为阿富汗毒品外流的重要过境通道,更是阿富汗毒品外流的主要受害者。阿富汗局势存在的不确定性,给伊朗禁毒事业带来巨大挑战。伊朗毒品问题已延续数个世纪之久,近几十年来的禁毒实践和禁毒成效得到了国际社会的广泛认可和高度评价,但伊朗毒品问题并非朝夕之间能够治愈的痼疾,亦不单单是一国的问题,已是全球公认的区域性和国际性难题。因此,需要将伊朗毒品问题放在国际和区域背景下,开展国际禁毒合作实践,形成施而有效的联动机制,才能最终解决这一世界性难题,促进国家、地区和国际社会的安全与繁荣。