内容摘要

《蕾莉与马杰农》是波斯诗人内扎米《五部诗》中的爱情代表作,拥有丰富的插图手抄本。而这部作品借世俗爱情隐喻苏非神爱的思想不仅在文本中有所体现,在其插图抄本之中也得以呈现。本文以该作品15世纪的插图手抄本为研究对象,通过梳理插图对于文本主题的选择,对构图、色彩及其他绘画元素的运用,来分析波斯细密画对文本故事及其苏非隐喻的呈现方法。

关 键 词

《蕾莉与马杰农》;苏非主义;波斯细密画;神爱隐喻;内扎米《五部诗》

作者简介

贾斐,对外经济贸易大学外语学院副教授、波斯语系主任。

项目来源

本文系2016年度国家社会科学基金重大项目“古代东方文学插图本史料集成及其研究”的阶段性研究成果。

文章来源 原文刊登于《世界宗教文化》2020年第4期。全文如下:

苏非主义(Taṣavvuf, Sufism),也称伊斯兰神秘主义(Islamic Mysticism),是自7世纪伊斯兰教产生以来逐渐兴起的一支内化流派,该派信徒主张通过个人苦修,力求达到感知真主、与真主合一的境界。由于其思想具有个人化和难以阐述的特点,诗歌就成为了苏非表达状态和感受的一种重要途径,特别是当伊拉克女圣徒拉比阿·阿德维耶(Rābiʿa ʿAdavīya, 717—801)将“爱”(ʿIshq)的观念注入苏非苦行后,苏非信徒与真主的关系表达由主仆转变为恋人,爱也一跃成为苏非文学中的重要主题。苏非作家借世俗爱情中的爱者(ʿĀshiq)与被爱者(Maʿshūq),表达人与真主之间的神秘主义爱情。在伊朗,苏非主义产生后不久即被伊朗民众接受,并产生了以安萨里(Ghazālī, 1058—1111)为代表的苏非思想家。波斯文人中也有众多苏非信徒以及受到苏非思想影响的诗人,如波斯苏非文学的先行者萨纳依(Sanāyī, 1080—1140),推动者阿塔尔(ʿAṭṭār, 1145—1221)以及集大成者莫拉维(Mawlavī/Rumi,1207—1273)。而生活在12世纪的波斯著名诗人内扎米·甘扎维(Niẓāmī Ganjavī,1141—1209)作为苏非修道者,也将心中对真主的狂热爱恋倾注在自己的诗歌之中。他的代表作叙事诗集《五部诗》(Khamsa)是波斯文学史上重要的苏非文学作品,其中的第三部诗作《蕾莉与马杰农》(Laylī va Majnūn)更是被视为最有影响力的苏非神爱诗歌。

《蕾莉与马杰农》这部作品完成于1188年,约有4600个对句(Bayt)。讲述的是阿拉伯某部落少年葛斯(Qays)爱上了同在学堂求学的外部落少女蕾莉(Laylī)。葛斯由于深陷爱情变得举止癫狂,于是被众人称为“马杰农”。而蕾莉的父亲考虑到他的精神状态拒绝了马杰农父亲的上门求亲。整日思念蕾莉的马杰农精神恍惚,渐渐脱离人群,来到荒野中与野兽为伴。流浪中的他偶遇义士努法尔(Nawfal),义士愿代他抢回蕾莉,但两次出兵均未如愿。与此同时,蕾莉被父亲许配他人,她却谨守贞洁,日夜思念马杰农。最终,蕾莉怀抱着对爱情和人生的哀怨离世,而马杰农也跳入她的墓中死去。

据研究这一文学主题的学者推断,在内扎米完成这部作品之前,“蕾莉与马杰农”的爱情故事已在阿拉伯地区流传了三百年之久,也曾有多位阿拉伯和波斯诗人写过以此为题的诗歌。然而正是在内扎米的笔下,一个阿拉伯民间故事成为了波斯文学史上最重要的爱情叙事诗之一,同时它被赋予了宗教内涵,被后世视为最具影响力的苏非神爱诗作。这部作品如同内扎米的其他作品一样,受到后世文人的追捧与模仿,至少有40部波斯语以及13部突厥语的同名或同主题作品问世,成为波斯文学史上仿作最多的诗歌作品。其中最著名的几部——阿米尔·霍斯鲁(Amīr Khusraw)的《马杰农与蕾莉》(Majnūn va Laylī, 1299)、贾米(Jāmī)的《蕾莉与马杰农》(Laylī va Majnūn, 1484)以及马克塔比·设拉子依(Maktabī Shīrāzī)的《蕾莉与马杰农》(Laylī va Majnūn, 1489—1490)也一如内扎米的原作一样,成为了苏非文学史上的重要作品。莫拉维也在自己的《玛斯纳维》(Masnavī-yi Maʿnavī, 1258—1273)这部被称作“苏非主义百科全书”的作品中多次借蕾莉与马杰农的爱情故事阐述哲理。

与这部作品文学成就齐名的,是其手抄本插图的艺术地位。波斯手抄本插图,也就是波斯细密画自出现伊始,就与波斯文学息息相关,它们一个借助文采修辞,一个借助色彩线条,来表达诗人的思想。而苏非文学作为波斯文学的重要组成部分,自然也推动了插图手抄本的发展。在宗教上认可伊斯兰教和苏非思想的统治者们,“将这些(手抄本)作品视为表达自己思想的手段,而这些手抄本也反映了他们的艺术审美和宗教倾向。”因此作为波斯苏非文学的重要作品,内扎米的《五部诗》自然也会频繁被选为赞助对象,制成带有优美书法和精致插图的手抄本。15世纪,即帖木儿王朝(Timurid Dynasty, 1370—1507)时期,波斯细密画已进入成熟时期,且由于此时苏非教团对内扎米《五部诗》的推崇,这部作品成为帖木儿王朝时期插图本数量最多的著作。仅以笔者目前收集到的资料来看,15世纪制作的成套《蕾莉与马杰农》插图手抄本有35本之多。故本文以15世纪的《蕾莉与马杰农》插图为例,通过分析主题插图的选择、插图中色彩、构图和其他绘画元素的呈现,讨论波斯细密画如何呈现苏非神爱故事。

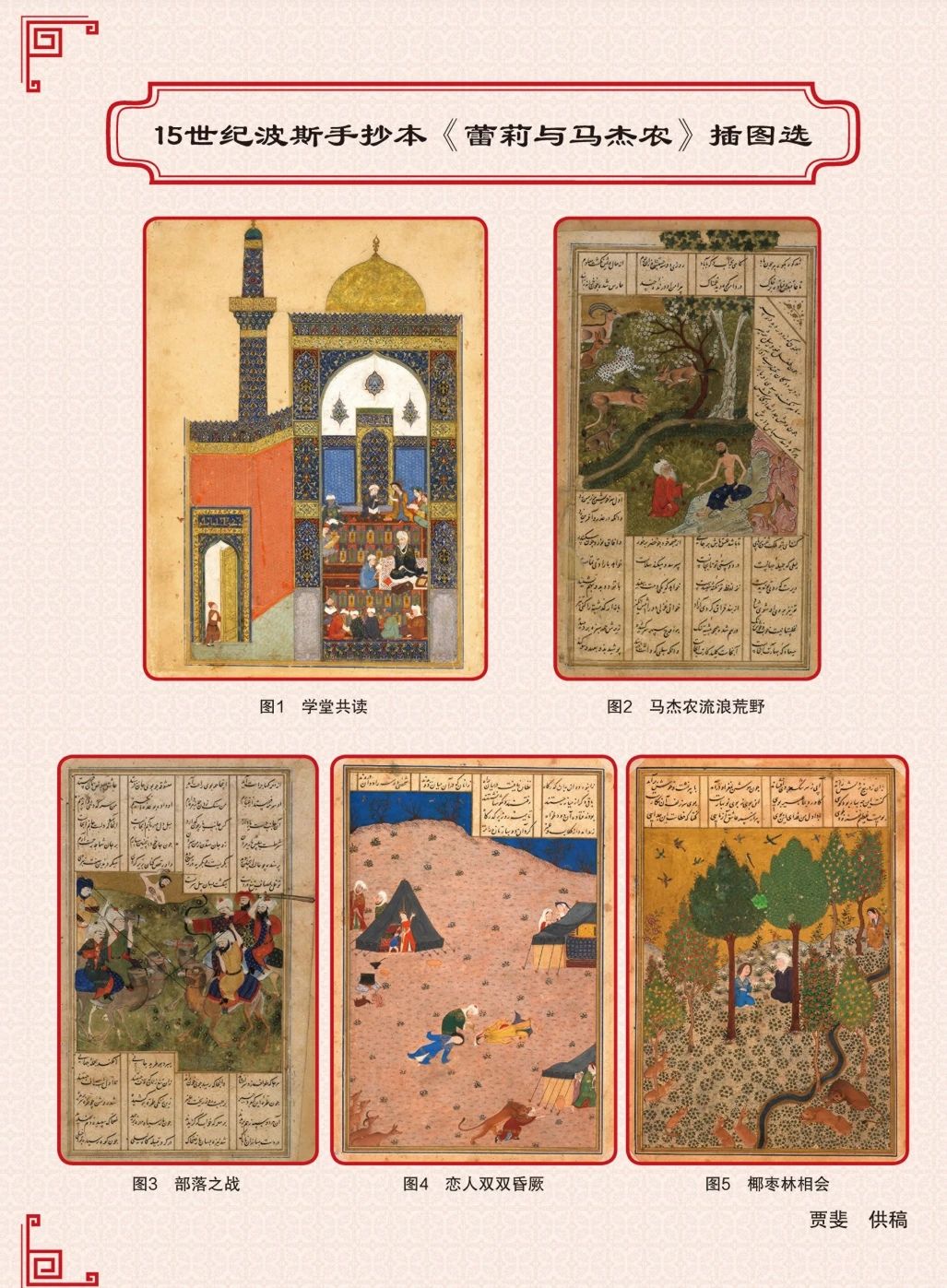

《蕾莉与马杰农》的手抄本插图中最常见的主题有八个,按照故事发展顺序依次为:学堂共读、马杰农被带到天房、部落之战、马杰农被牵到蕾莉帐前、马杰农流浪荒野、椰枣林相会、恋人双双昏厥和马杰农哭坟。波斯细密画为了体现崇高性,往往采用艳丽的色彩和繁复的构图给观者造成冲击,在插图主题的选择上也倾向于场面宏大、热闹的战争和享乐场景。然而《蕾莉与马杰农》的插图因故事情节所限大多简单、朴素,只有“学堂共读”和“部落之战”这两个主题拥有该作品中少有的场面宏大的插图,但它们的插图数量并非最多,《蕾莉与马杰农》插图中绘制频率最高的三个主题依次是“马杰农流浪荒野”“部落之战”和“恋人双双昏厥”。它们正好代表着马杰农——这个爱情故事中的苏非信徒,在追求蕾莉,也就是他心中的真主时所经历的三种修行状态或阶段。由此可见该抄本的插图绘制者或赞助者为更好地表现文本的宗教思想内涵,在抄本的观赏性方面做出了让步,除此之外,该抄本插图的色彩、构图和元素排布也体现出了绘制者对抄本苏非内涵的理解与呈现。下面将对该抄本的典型插图主题“学堂共读”“马杰农流浪荒野”“部落之战”和“恋人双双昏厥”展开具体分析。

“学堂共读”所对应的文本故事是马杰农与蕾莉年幼时在学堂相识并相恋的情节。内扎米在第一章介绍了故事开端之后,于第二章就描述了两人坠入爱河的场景:

同学们都专心致志地钻研学问,他们二人却爱得一往情深。

同学们都在练习遣词造句,他们却暗中传递自己的话语。

同学们都在一页页诵读诗书,他们却卿卿我我把光阴欢度。

同学们一个个做着形动词练习,他们却在旁倾诉心中的柔情蜜意。

同学们都孜孜不倦学业日进,他们却暗地里别有一番温存。

作者通过对比构建出两层空间,一层是物质空间,即两人与师长、同学们共处的学堂,另一层是心灵空间,即这对恋人营造的爱情世界。这种与世隔绝的状态暗示着马杰农神秘爱情体验的开始,他从此不再关注外部世界,眼里心里只有蕾莉——即他的真主,从而进入了世人眼中的疯癫状态。而在从文本转换为图像的过程中,细密画由于表现手法的局限性,无法营造第二层心灵空间,因此主要通过构图将两人的内在互动体现在了第一层物质空间之中。封二图1展现了这个场景最常见的构图。图中的老师和一群学生正在学堂上课,年长的老师身形更高大,他通常坐在画面的一侧,学生们则散布在学堂各处,他们或玩闹嬉戏,或专心看书。马杰农和蕾莉这对恋人从外貌和服饰上来看并无特别之处,特别是此时的马杰农还没有进入疯癫状态,因此外形上也与他人无异。画师主要利用构图来突出主角:二人通常被安置在竖向轴线上呈呼应状态。而当主角出现在建筑空间内时,画师便采取图框配合原则,利用室内的门、窗等框线圈出焦点。图1画面中马杰农和蕾莉就对坐在壁龛两侧。除此之外,画师还会通过两人动作和神态的一致性暗示二者的精神关联:画面中这对男女或共同接受老师指点,或四目相视深情对望。在有些插图之中,除两位主人公外,其余学生皆在学习或打闹的状态之中,更能凸显二人精神世界的不同。将他们的相识设定在学堂,是内扎米对原型故事的改动。在阿拉伯的民间版本中,蕾莉和马杰农是在追赶骆驼时相识,而这一改动不仅体现了写作年代和地域对文本的影响,同时也为马杰农放弃原本富足的生活,流浪荒野提供了更大的张力,因为在那时能去学堂上学的孩子都出自富裕和有地位的家庭。

“马杰农流浪荒野”(封二图2)所展示的,是马杰农在经历了父亲提亲未果、努法尔为抢亲发动部落之战未果后心灰意冷,跑去荒郊野地与野兽为伍的情形。作为这部作品中插图数量最多的主题,它显然并不符合细密画华丽繁复的审美追求,之所以受到画师青睐,是因为它体现了这个苏非神爱故事中最核心的部分,即马杰农放弃物质追求,开始禁欲苦修的过程。“先知穆罕默德在‘希拉’山洞的夜间功修、少饮少食,对宇宙的思考,是以后导致苦行者、苏菲产生的第一原因。”《古兰经》中也有经文证明苦修的重要:“至于悖逆并且选择今世生活的人,火狱必为他的归宿;至于怕站在主的御前受审问,并戒除私欲的人,乐园必为他的归宿。”(79:37—41)

在插图之中,马杰农流浪荒野时的形象出奇一致,大多如图2般身形槁瘦、头发蓬乱、上身赤裸、下身着蓝色服装。能在不同时期和地域制作的插图中保持如此一致的造型在波斯细密画中不算常见,因为文本中并未详细提及马杰农的穿着,即使在细节充足的情况下,插图制作时期、地域、流派以及画师的个体不同也会导致画面中各个元素呈现出不同的效果。只有在个别情况下,当文本中给出具体且有特色的细节时,人物形象才有可能保持不变,比如《列王纪》中的鲁斯塔姆(Rustam)始终是戴兽冠、披兽皮的形象。内扎米在描写马杰农时,只提到他“身瘦”“乱发”“黑得像一团乌云”,而他的衣服早在流浪之初,就作为解救被猎牡鹿和瞪羚的交换品送给了猎人。在荒野流浪时,有时他会“用巴掌大的兽皮,系在脐下遮住自己的下体”,但大部分时候他都是一丝不挂的。当父亲前来探望,要给马杰农穿衣时,他这样解释:“我这个人衣服不能沾身,我是烈火一团,衣服会烧成灰烬。”由此可见,文中关于马杰农着装的信息并不多,那么为何他的造型能在插图中跨越时间和地域保持一致?

在笔者所收集的15世纪该主题的16幅插图之中,有13幅图中的马杰农都身着蓝色下装。一些西方学者认为,选择给马杰农穿上蓝色衣服是为了呼应他忧郁悲伤的心情,而一些伊朗学者则从波斯文化的角度分析,认为这一观点忽略了色彩背后的宗教内涵。马杰农身处荒野,放弃现世诱惑,虽然表面看来是一种折磨,但实际上是一种沉醉的、向真主靠近的状态。蓝色作为一种中性的色彩,既没有黑色的悲伤感,也没有红色的活力感,它因与天空的颜色相同,在宗教上具有平和顺从的含义。内扎米《五部诗》中有一部名为《七美图》(Haft Paykar)的叙事诗,诗作中描述了七座色彩不同的宫殿,每座宫殿代表了不同的心灵状态,而其中的蓝色宫殿象征水星,具有平和顺从之意。因此笔者认为,此处的蓝色下装应该代表着马杰农内心的平静和纯净状态。另外从服饰所代表的社会性来看,中世纪伊朗社会各阶层的服饰都有一定的制式,一个人穿着的衣服层次越多,表明此人的地位越高。在颜色上,金色多为社会上层所用,下层人士更多穿着灰色、褐色服装;在式样上,诗人和哲人往往穿着袖口宽松的白色大袍,腰间还别着用来携带书、纸和笔盒的囊袋。普通的男子则穿着无领上衣和宽松的裤子;头饰也需要匹配人物的身份,帽子越大、装饰越华丽,此人的身份就越尊贵。由此可见,插图中的马杰农上身赤裸、下装简朴,均是为了凸显他脱离社会的状态。从发型来看,马杰农的短发造型也与细密画中其他男性缠头并佩戴头饰的造型产生了极大反差,在所有插图之中,只有“马杰农被带到天房”这一主题的插图中可以看到在天房周围,围绕着几位赤裸上身、与马杰农拥有相同短发造型的虔诚信徒。去除头发是苏非教徒的修行方式之一,因为头发被视作是人体诱惑的一部分。在波斯诗歌中,美人的卷发往往被比作能锁住爱者之心的锁链。而在苏非文学中,卷发则象征着会误导苏非的外在诱惑。因此马杰农的短发代表着切断与他人的情欲关联,一心只追求真主的爱。另外,马杰农消瘦的身材也是他的一大特征,这一方面呼应了文本中马杰农少食且素食的细节,另一方面也反映出了苦修者的常见形象。苏非历史上几位著名的苏非信徒如巴巴·塔希尔(Bābā Ṭāhir, 11世纪)都曾赤裸上身,光脚在荒漠中行走。由此可见,上身赤裸、下身着蓝色下装、身形消瘦且短发的马杰农是画师们结合文本及其对苏非苦修者形象的理解之后塑造出的形象,这样的形象使得马杰农在插图中的形象深入人心。在14世纪的插图中,马杰农的外形及服装还不尽相同,但自15世纪起,马杰农的形象逐渐固定,甚至在其他诗人同名作品的插图中,马杰农也以相同的形象出现。

“部落之战”对应的故事发生在马杰农流浪期间。义士努法尔在荒野中偶遇马杰农,因被马杰农的真情感动,决定代替马杰农与蕾莉的部落开战。在第一回合战败后,努法尔再次发起进攻,而此时蕾莉的父亲出面劝阻,请努法尔不要将自己的女儿强行许配给一个疯子,努法尔被老人的话说服,主动提出停战。而马杰农在得知这个结果后,再次陷入心灰意冷之中。“部落之战”(封二图3)体现的正是努法尔与蕾莉部落鏖战的场景,它也是该抄本唯一的战争场景,是细密画画师最为擅长且青睐的主题之一。从构图来看该主题的插图通常采用细密画室外场景常见的三分构图法,即上部的三分之一为天空,下部的三分之一为主要情节的发生地。这个地点通常是一片浅色的空旷坡地,以更好地凸显前景中的主要角色。前景中,努法尔及蕾莉两个部落的队伍正在激烈对阵,他们的服饰和兵器并无分别,只能通过刀枪所指的方向将两支队伍加以区分。而在上部三分之一处,即地面与天空相接的地方,画师往往会添加几位观战者,借助他们的表情和动作烘托战场上的紧张气氛。图3中承担这一任务的则是观战的马杰农。他的服装和神态皆与前景中的众人皆不相同,与这两支队伍形成三角构图。与“马杰农流浪荒野”相比,“部落之战”体现的是苏非修行者在修行道路上遇到困难和挫折时的场景,也可以说是修行者内心斗争的一种外化表现。内扎米这样描写马杰农此时的心境:“自己一方如若有人头颅被砍落,他就想吻敌人的手表示祝贺。如若他情人的一方有人阵亡,他的串串泪珠便顺面颊流淌。”努法尔及其手下为马杰农奋战拼命,但马杰农一想到敌对方代表着自己的恋人,就不禁心软。图3中的马杰农手持石块,砸向占上风的一方,显然这就是努法尔的队伍。因此,图3“部落之战”主要通过使用三角构图突出马杰农纠结的心情,即苏非修行者面对困难时的挣扎。

蕾莉的丈夫因婚后无法得到妻子的青睐郁郁而终。于是蕾莉按照阿拉伯地区风俗在家守寡两年,不与外人接触。期满之后蕾莉便请朋友宰德(Zayd)帮忙,带恋人马杰农来见她。久未相见的两人一看到对方,便因过于激动而双双昏厥。这次会面后不久,蕾莉便在对马杰农的思念中撒手人寰。封二图4表现的正是两人昏厥过去的一幕。画面中两个主角一人穿蓝衫,一人穿橘衫,皆仰面倒地,正中站着的是他们的朋友宰德,他正拿着玫瑰花水洒向蕾莉面庞,好让她清醒过来。前景中有猛兽正在袭击人类,还有一些温顺的动物在画面角落里望向主角。这些都是从荒野中跟随马杰农而来的动物,它们是为了护主而袭击人类。由于这一幕发生在蕾莉的部落之中,因此背景中勾画的是游牧部落的生活场景。一顶顶帐篷错落出现在画面中,蕾莉部落的人们因受到动物的惊吓躲进帐篷里或帐篷的后面;主角身旁有一团篝火,锅还在架子上,但做饭的人已经吓跑了;正中这顶帐篷里的小孩张开手臂,吓得要躲进妈妈的怀里。这些细节都是画师在文本之外的创造,它们随着画面而非文本流传了下来。

表面来看,两人因激动而昏厥是一种爱情力量的表现。然而从苏非神爱的角度来看,这是马杰农在长期的苦修之后,心见真主的一种反应。苏非主义将这种失去意识的状态称作“法纳”(Fanāʾ),中文也译作“无我”或“混化”,指苏非修行者在精神磨炼中达到的一种感觉不到自我的特定境界,是一种与真主合一或真主降临的状态。第一位描述进入法纳状态的苏非是波斯人巴叶济德·比斯塔米(Bāyzīd Basṭāmī, 804—874),他在叙利亚的沙漠中流浪30年,过着极端禁欲的苦行生活,他很少休息且节制饮食。他声称自己进入到心醉神迷的状态,拥有与真主合一的体验。这些特征与故事中的马杰农非常相像。如果说图2“马杰农流浪荒野”展示了马杰农修行的状态和过程,图4“恋人双双昏厥”展示的则是马杰农修行的最高境界。当他出现了法纳状态,就可以说他已经由“教乘”“道乘”到达了“至道”“理乘”或“真乘”。图4从插图构图来看,除了两位主角外,站在中间的宰德也非常醒目。《蕾莉与马杰农》这个故事篇幅不长,情节和人物关系也比较简单,很多次要人物都未提及姓名,如将马杰农捆到蕾莉帐前的老妇人,为两人传递信件的老者,连马杰农的父母和蕾莉的丈夫都没有姓名。而宰德的特殊之处在于,他是作为见证人出现在马杰农达到法纳状态的时刻。在文本故事的最后,作者也是借助宰德的梦境,描述了这对恋人在天园中的美好生活。伊斯兰教历史上也有一位宰德,他作为穆罕默德的义子和圣门弟子,参与并见证了多场重要战役,是《古兰经》中唯一提到姓名的圣伴。内扎米在“恋人双双昏厥”这个小节之前,插入了真实历史中的宰德和他妻子的故事,似乎暗示了这两位同名人物彼此关联的可能性。值得关注的是,以“恋人双双昏厥”为题的插图在15世纪之前并不多见,15世纪之后数量日渐增多,这个变化也折射出社会对内扎米这部作品文本及图像的思想内涵经历了一个逐渐变化和加深的过程。

波斯诗歌之美,很大程度上在于对比喻的运用。波斯诗人擅长将五感相通彼此借喻,或将人物之美与自然之美联系在一起,比如用天青石指代夜晚的天空,用圆月指代美人的脸庞,或用花苞代表樱唇。苏非文学则更加注重隐喻性的表达,“这些人(指苏菲)在他们之间使用特定的术语是为了表达他们所经历的感受,或者出于把非苏菲中人拒之门外的目的,他们使用了意义模棱两可的词汇”。借世俗之爱表达对真主之爱就是苏非主义中最重要的隐喻。而波斯细密画本身就是一种基于宗教哲学基础发展起来的艺术,它正是利用无定点透视、无阴影;突出共性,重在模仿;打破自然界色彩规律,突出崇高原则;使用俯视视角,突出时间感等一系列不同于普通绘画艺术的途径,才获得了伊斯兰合法性。与此同时,波斯细密画也深受波斯文学隐喻性的影响,会借用图像中的色彩、构图和其他元素表达深一层含义。正是这种两者皆有的隐喻性,才使得使用细密画表达苏非文学成为可能。“细密画中的自然不是写实的自然,而是具有神秘隐喻色彩的自然……艺术家倾尽全力为这些笼罩在天园之光的自然元素赋予深意,以使其更好地表达自己的本意,更好地揭开语言中的隐秘思想。”上文已针对《蕾莉与马杰农》中的四幅插图在人物造型、色彩和构图方面如何体现苏非隐喻进行了分析,以下将从整部作品的角度分析插图中的神爱表达。

从整部作品插图的风格来看,除了“学堂共读”和“部落之战”两个场景展现了波斯细密画一贯的宏大华丽感之外,《蕾莉与马杰农》抄本中的大部分插图都简洁朴素,以突出马杰农远离世俗社会,进行禁欲苦修的经历。从插图的主题选择来看,虽然是爱情故事,但被爱者很少出现,如蕾莉与丈夫结婚,蕾莉丈夫死亡这样的场景几乎没有插图,从而确保以马杰农,也就是爱者的爱情体验为主导。除上文总结的八个最常见主题外,《蕾莉与马杰农》抄本中还有十多个其他场景的插图,而马杰农在所有插图中出现的频率要远远高于他的恋人。整个故事的主体发生在马杰农流浪期间,这一阶段的插图除了图2和图3以外,还依次出现过马杰农与猎人、父亲、舅舅、母亲和痴情人萨拉姆(Salām)在荒野中交谈的场景,这些场景中蕾莉都未曾出现。故事的主角蕾莉与马杰农自学堂共读之后只见过三次面,除了图4在宰德帮助下见面外,另外两次如上所述,是在老者和老妇人的帮助下相见的。即使是在恋人共同出现的四个场景之中,构图也依然以马杰农为主,两位恋人的互动也是“发乎情,止乎礼”,非常遥远且含蓄。以“椰枣林相会”(封二图5)为例,蕾莉请老者带信,邀马杰农来椰枣林相会,为不使二人失控,她停在距离恋人十步之遥的地方,听马杰农为自己唱诗。因此图中的马杰农与老者对坐于正中,蕾莉则偏坐一隅,这种躲避的状态预示着马杰农还未完全接近真理。“蕾莉”这个阿拉伯语词的本义为“没有月亮的黑色夜晚”,而在苏非释义中指“隐藏在这个世界的表面之后的部分”。插图中的蕾莉一如藏入乌云中的月亮一般,很少出现在画面之中,因为蕾莉代表真主,见蕾莉即意味着心见真主,这对于苏非修行者来说,自然是极为少见的。与之相比,内扎米《五部诗》中的另外两部爱情故事《七美图》和《霍斯鲁与西琳》(Khusrawva Shīrīn)的插图在塑造恋人间的互动时要热烈甚至香艳得多。因此《蕾莉与马杰农》这部作品也被视为苏非神爱中的“纯爱”(ʿIshq-iʿAẕrī)代表作,其最主要的特征就是年少相恋、遭遇阻碍、精神恋爱和以死殉情。苏非主义认为,纯爱的目的不是为了得到对方,重点在于感受追求过程中的痛苦。因此即使在蕾莉的丈夫去世之后,两人也没有结合在一起。

除了插图整体的朴素风格和借突出主角来凸显苦修者接近真主的困难外,《蕾莉与马杰农》的插图还通过加入一些绘画元素来突出作品的宗教隐喻色彩。在“马杰农被带到天房”的插图中,马杰农头顶出现了飞翔的天使,这是对马杰农神圣身份的一种直接暗示,而其余带有宗教色彩的元素,如山、石、水、树和动物都是平常之物,如不了解苏非思想,很难读出这些细节的第二层含义。

马杰农在荒野流浪期间,总有水源出现在他身边(如图2和图4),这个细节并未出现在文本之中。伊斯兰教认为水是万物之源,《古兰经》中有“不信道者难道不知道吗?天地原是闭塞的,而我开天辟地,我用水创造一切生物”(21:30)。而在琐罗亚斯德教中,与水有关的事物被视为阿娜希塔(Ānāhītā)的化身,阿娜希塔则象征爱情与美丽。也正因如此,在“恋人双双昏厥”这幅图中从未出现水源,因为此时马杰农达到了“在死之前死去”的状态。除了水,在马杰农的头顶上方往往会有一棵树,最常见的有柏树、松树和柳树。文中多次将马杰农比作柏树,波斯文学中柏树常用来形容美人优美的身形,而在苏非主义绘画中树代表永恒和生命力。马杰农身后的这棵大树,象征着马杰农作为爱者的坚定信念。马克塔比·设拉子依的同名故事结尾写到,在二人的合葬之处冒出了两股泉水,长出了两棵大树,暗示了二人在死后重生,这也印证了水和树乃是生命力的象征。插图中经常与马杰农形象一同出现的还有山石,马杰农往往背靠大山,或坐在石头之上。这呼应了文本中马杰农夜晚在山洞中休憩的情节,内扎米还将马杰农比作隐匿在洞中的宝藏。画面中的山石不仅烘托出马杰农修行的艰苦条件,同时借用了山石在波斯文学和图像中所代表的坚毅和神圣之意。《古兰经》中多次提到山洞,先知也是在山洞中接受天启,因此对于苏非教徒来说,山洞是苦修冥想的绝佳场所。另一方面在构图上,山石与水流往往一同出现,因为伊朗文化认为,水自山中流出。因此,图5二人相会之时,画面中大多有水流和树木。应当注意的是,这些绘画元素只有在与具有宗教含义的人物,例如该故事中的马杰农一同出现时,才具有深一层含义,它们作为景观的组成部分出现在画面中时则不应如此解读。在图2及其他描述马杰农荒野流浪的插图中,马杰农身边总是围绕着各种动物。这些动物始终追随并保护马杰农,而这种追随使马杰农成了“爱的国王”。画面中的动物显得平静驯服,它们望向马杰农,似乎在聆听马杰农的话语。这些动物实际上代表着马杰农的追随者和学生。在苏非修行中导师至关重要,每位普通的苏非都需要选择一位苏非长老作为自己功修的引领者和精神导师。而这种与动物的亲近和与世俗之人的疏离,也侧面反映了马杰农净化自我、修为提高的过程。

苏非主义作为一种难以描述的个人体验和哲学思想,决定了当它与艺术的结合时,这些艺术,例如文学和图像就必然带有隐喻性的结果。内扎米在这部作品的开头提及,他知道人们更愿意阅读故事,因此借故事的瓶装苏非的酒,这才有了苏非经典文学作品《蕾莉与马杰农》的诞生。而制作该作品插图的画师们,也通过挑选与苏非修行相关的主题,并在画面中运用色彩、构图和其他带有宗教隐喻色彩的元素,努力呈现着这个故事的内涵。《蕾莉与马杰农》的故事解决是一对恋人的死亡,但这样的结局并未影响伊朗人民对这个故事的喜爱与推崇。人们不仅将蕾莉与马杰农的故事画在书中,还画在器皿和壁画上,甚至织进布料中。目前仅存的八片由萨法维王朝编织大师所织的布料残片中,有两片是以《蕾莉与马杰农》为编织主题。这不仅体现了该故事在图像塑造方面的成熟和成功,也侧面反映出信仰伊斯兰教的伊朗人对于这个故事的解读,早已超出字面的含义。故事中的死亡结局从宗教层面来看,是一个完美的结局。因为苏非主义中的死亡意味着回归,意味着与真主的重逢。因此对于波斯细密画的解读除了要熟悉文本之外,还应对其背景文化和宗教信仰有所了解,只有这样才能更好地解开画中的密码。