内容摘要 “波斯狗”是中古时期从西域传来的一种大型犬。“波斯狗”的东传,粟特人发挥了特别重要的中介作用,他们不但通过商业活动和朝贡贸易传入“波斯狗”,而且由于其火祆教信仰和独特的葬俗,对“波斯狗”的东传也起到了重要的促进作用。“波斯狗”东传中国以后,因其身材高大,生性凶猛,受到了从北齐到隋唐时期皇室贵族的宠养,在墓葬石刻和壁画中多有表现。“波斯狗”的东传反映了丝绸之路上物种传播的规律以及欧亚大陆交往网络的模式。关 键 词 波斯狗;粟特;丝绸之路作者简介 王永平,首都师范大学历史系教授,博士生导师项目来源 本文为北京市新世纪百千万人才工程培养经费资助项目:“全球史研究的一个视角:外来习俗与唐代社会”、科研基地建设一首都文化中心建设协同创新中心(2011协同创新中心)资助成果之一。

文章来源 原文刊登于《唐史论丛》,2016年第2期。全文如下:

一、“波斯狗”入华

“波斯狗”在中国始见于北朝时期的北齐。据《北齐书·武成十二王·南阳王绰传》记载:

南阳王绰,字仁通,武成长子也。……绰始十余岁,留守晋阳。爱波斯狗,尉破胡谏之,歘然斫杀数狗,狼籍在地,破胡惊走,不敢复言。后为司徒、冀州刺史。好裸人,使踞为兽状,纵犬噬而食之。左转定州,汲井水为后池,在楼上弹人。好微行,游猎无度,姿情强暴,云学文宣伯为人。有妇人抱儿在路,走避入草,绰夺其儿饲波斯狗。妇人号哭,绰怒,又纵狗使食,狗不食,涂以儿血,乃食焉。[2]

从这条记载可以看出,“波斯狗”应该是一种身材比较高大、生性异常凶猛残忍的犬种。波斯(Persia)是伊朗在欧洲的古希腊语和拉丁语的旧称译音。历史上在这一地区曾建立过多个帝国。波斯兴起于伊朗高原的西南部,自公元前六世纪开始,希腊人把这一地区叫做“波斯”。波斯之名,在中国文献中出现的较晚,初见于《魏书·西域传》:

波斯国,都宿利城,在忸密西,古条支国也。去代二万四千二百二十八里。城方十里,户十余万,河经其城中南流。土地平正,出金、银、鍮石、珊瑚、琥珀、车渠、马脑(玛瑙),多大真珠、颇梨、琉璃、水精、瑟瑟、金刚、火齐、镔铁、铜、锡、朱砂、绫、锦、迭、毼、氍毹、毾㲪、赤麞皮,及熏陆、郁金、苏合、青木等香,胡椒、毕拨、石蜜、千年枣、香附子、诃梨勒、无食子、盐绿、雌黄等物。……其五谷及鸟兽等与中夏略同,唯无稻及黍、稷。土出名马、大驴及驼,往往有日行七百里者。富室至有数千头。又出白象、师子、大鸟卵。有鸟形如橐驼,有两翼,飞而不能高,食草与肉,亦能噉火。[3]

从这段记载中可以看出,对波斯物产的描写特别详细,但仔细搜检,其中并没有提到“波斯狗”的任何信息。需要指出的是,这里所说的波斯是指萨珊王朝(Sassanidae,226-651年),即在公元226年,由阿尔达希尔一世(ArdashirⅠ,226-240年)建立起来的萨珊波斯,一般被认为是波斯第二帝国。在此之前是帕提亚帝国(Parthia),中国史籍称之为安息(Arsacid)(前247-226年),是由阿尔萨息(Arsacids)建立的,汉朝取其汉语音译作为国名,司马迁在《史记·大宛列传》中首次记载了这个国家。随着张骞通西域和丝绸之路的正式开通,中国和安息之间开始出现了官方交往,并在很长时间内保持了良好的互动关系。班超经营西域时,还曾派遣副使甘英出使大秦,最远到达安息西界。至于更早之前的波斯帝国阿契美尼德王朝((Achaemenid Empire,前553-前334年),在中国文献中则没有记载。

萨珊波斯兴起的初期,欧亚大陆上的国际形势正在发生着巨烈变动。位于丝绸之路西端的罗马帝国分裂为东西两部分;地处中亚的强国贵霜帝国开始衰落;而在东方的中国,正在经历着从东汉末年开始的大动乱,到三国鼎立、“五胡乱华”的分裂战乱状态,直到5世纪中叶北魏统一北方。所以,“3-5世纪,中国不再是波期萨珊王朝理想的合作对象。这个时期波斯与中国的正式交往几近中断。”[4]萨珊波斯与中国的官方往来,首见于北魏文成帝太安元年(455年)遣使来华[5],此后双方信使往来不断,见诸史籍的计有十余次[6]。一直到西魏、北周时期,都有波斯遣使的记载[7]。甚至还有波斯遣使南朝萧梁政权的记载[8]。但却未见与北齐有往来关系。在这些来华使节中,提到波斯带来的礼物中有驯象[9]、佛牙及各种珍稀物品,但唯独没有“波斯狗”的身影。

“波斯狗”是否会作为贡品入华,由于史籍失载,已难确知其详,但是这种可能性还是存在的。由于远距离的长途跋涉,沿途难免会遭遇强盗、劫贼和猛兽的袭扰,狗作为人类最忠实的朋友随行,既可以在旅途为伴,又可以防身,二者兼得,何乐而不为。尤其需要说明的是,除了官方之间的正式往来,民间贸易和交往更是一直不断,来往于丝绸之路上的商贾、僧侣、艺人、探险家、旅行者、留学生、流浪者等各色人群络绎不绝,加之游牧民族逐水草而居引起的族群迁徒和大规模移民,都会极大地增加“波斯狗”入华的机会。此外,这个时期各民族之间的战争和冲突不断,行军打仗随行军犬,自然也在情理之中,这应该也是“波斯狗”入华的一个途径。

“波斯狗”入华之后,受到北齐皇室和贵族阶层的特殊宠爱。有多部史书记载说,南阳王高绰的同父异母兄弟北齐后主高纬也是一个超级“波斯狗”控。他曾经给自己豢养的“波斯狗”加官晋爵,享受俸禄,如:

《三国典略》载:“齐高纬以波斯狗为赤虎仪同、逍遥郡君,常于马上设蹬蓐以抱之。”[10]

《北齐书·恩幸传·韩宝业等》载:“后主之朝,……犹以波斯狗为仪同、郡君,分其干禄。”[11]

《北齐书·后主纪》载:“(后主)承武成之奢丽,以为帝王当然。……狗则饲以粱肉。马及鹰犬,乃有仪同、郡君之号,故有赤彪仪同、逍遥郡君、凌霄郡君。……犬于马上设褥以抱之。斗鸡亦号开府。犬马鸡鹰,多食县干。”[12]

仪同,是官名,仪同三司的简称,始于东汉。据《晋书·职官志》载:“开府仪同三司,汉官也。殇帝延平元年(106年),邓骘为车骑将军,仪同三司,仪同之名,始自此也。”[13]它的本意是指非三公(司马、司徒、司空)而给以与三公同等的待遇。在北齐官制中,有开府仪同三司,与开国郡公平级,都是从一品;又有仪同三司,与太子三师(太子太师、太子太傅、太子太保)、特进、尚书令、骠骑、车骑将军、散郡公、开国县公等平级,都是第二品[14]。郡君,是古代赐予妇女的封号,始于西汉。汉武帝尊其外祖母臧儿为平原郡君,为封郡君之始。北魏时,皇后生母、嫡母、继母例封为郡君。北齐延续北魏官制,但到后主时,封赏之制异常混滥,“开府千余,仪同无数。……宫掖婢皆封郡君。”[15]食干,就是享受干禄。这是一种俸禄制度,它是南北朝时,勋贵、官吏对被役使的“干”收取免役绢作为一种额外俸给,称“干禄”。据《隋书·百官志中》载:“诸州刺史、守、令已下,干及力,皆听敕乃给。其干出所部之人。一干输绢十八匹,干身放之。力则以其州、郡、县白直充。”[16]北齐后主封赏“波斯狗”为仪同、郡君之号,又让它们享受干禄,可谓荒唐之极。难怪连宗室贵族南安王高思好都不满他的玩劣行径,在私下里写给并州其他贵族的信中指责他:“主上少长深宫,未辨人之情伪,昵近凶狡,疏远忠良。……驳龙得仪同之号,逍遥受郡君之名,犬马班位,荣冠轩冕。”[17]后来,高思好以“清君侧”之名起兵反对后主,虽然兵败自杀,但后主却不思改过,依然如故,直到北齐灭亡。

北齐皇室、贵族宠爱“波斯犬”,是与北齐政权浓厚的“胡化”色彩有关的。陈寅恪先生就曾经特别指出北齐政权的“西胡化”特征[18]。据《隋书·礼仪志》载:“(北齐)后主末年,祭非其鬼,至于躬自鼓舞,以事胡天。”[19]说明祆教曾经在北齐境内流行。《北史·恩幸传》所载后主平时宠幸的康阿驮、穆叔儿、曹僧奴、曹妙达、何海、何洪珍、何朱弱、史丑多等“胡小儿”,从姓氏来看都是粟特人。因此北齐皇室贵族豢养的波斯狗,很可能是在当时皇帝出面倡导的胡化浪潮下由粟特人引进的。[20]

二、粟特人与“波斯狗”东传

粟特,即索格底亚那(Sogdiana),属伊朗人种的中亚古族[21]。日本学者白鸟库吉认为“粟特”一词在祆教经典《阿维斯塔》中记为Sughda,古波斯大流士一世下令所刻的《贝希斯敦(Behistum)碑铭》记作Sugude(或Suguda,Sugda);古希腊历史学家希罗多德《历史》中记为Saghdo(Sogdoi)[22]。在《后汉书》、《晋书》中称“粟弋”,《魏略》中称“属繇”,《魏书》中称“粟特”,南北朝末期汉籍记“贵霜匿”。其活动范围大致在今中亚乌浒水(Oxus,即阿姆河)与药杀水(Jaxartes,锡尔河)流域的一片东西狭长的绿洲地带(约在今塔吉克与乌兹别克斯坦境内),首都“马拉坎达”(Maracanda),位于今乌兹别克斯坦的撒马尔罕(Samarkand)。中国史书中称为“昭武九姓胡”(康、安、曹、石、米、何、火寻、戊地、史)的城邦群体就是由粟特人建立的。

粟特扼丝绸之路东西交通大道的要冲。这里是中国、印度、波斯和拜占庭四大文明汇聚之处,向来有中亚文明的十字路口之称,地理位置十分重要。粟特人特别善于经商,他们利用地处欧亚陆上交通枢纽的有利条件,积极从事商贸活动,西到波斯、拜占庭,东到中国,南达印度,东北至蒙古草原,到处都留下了他们活动的足迹。蔡鸿生先生曾说:“九姓胡的活动范围,既是文化圈,又是贸易网。……(他们)是一群最有文化气息和移植能力的商胡贩客。”[23]从中亚木鹿(Merv,在今土库曼斯坦巴伊拉姆阿里城附近)到河西走廊上的张掖,粟特人沿路建立了众多殖民据点,在中亚和中国腹地间建立起来了广泛的商业网络,在欧亚大陆交往网络中扮演了“主宰”者的角色[24],对于丝绸之路上物种的传播发挥了特殊的作用。

粟特人作为沟通东西的商业民族,深受波斯文化的影响。历史上粟特曾先后归属波斯帝国阿契美尼德王朝和萨珊王朝所统治,波斯的物品经粟特人之手被贩卖到世界各地。在粟特胡人进献给唐王朝的贡品中就包含有来自波斯的各种物品。蔡鸿生先生指出:

粟特城邦与东伊朗接壤,双方交往,源远流长。波斯王大流士于公元前六世纪立的“贝希斯敦”纪功碑,已提到火寻和粟特,两地均属阿契美尼德王朝的第十六税区。波斯又是火祆教的故乡,……九姓胡诸国均属火祆教流行区,这里不仅接受波斯的精神文化,在物质文化上也有大量波斯成份(如建筑、服饰),因此,采办波斯产品入贡,也是自然之事。[25]

唐玄宗开元七年(719年)二月,粟特人城邦安国与康国同时来朝贡,在安国王笃萨波提进献的物品中就特别强调有“波斯驴二”[26],康国王乌勒伽的贡品中也有“波斯骆驼一、驴二” [27]。而“大驴及驼”正是波斯的名产。另外,在唐代九姓胡的贡品中,可能来自波斯或与波斯有关的物品还有“金”、“银”、“鍮石”、“越诺布”、“名马”、“狮子”、“毛锦”、“青黛”、“驼鸟卵”、“玛瑙瓶”、“水精杯”、“舞筵”、“毾㲪”、“宝床子”、“琉璃”、“石蜜”、“郁金香”等[28]。

在粟特人的贡品中也有狗的引进。如武则天万岁通天二年(697年)四月,安国献两头犬[29]。这本来是一种连体怪胎,却被粟特胡人作为“殊方异物”进献。在科学不甚昌明的古代,宋人将其作为“犬祸”予以记载,以影射武后朝的政治[30]。又如唐玄宗开元初,康国屡遣使献锁子甲、水晶杯及越诺、侏儒人、胡旋女子,兼狗、豹之类[31];开元十二年(724年)四月,“康国王乌勒遣使献侏儒一人,马、狗各二”[32]。此二狗即有可能就是“波斯犬”。从康国曾从遥远的拜占庭引进“拂菻狗”,作为“康国猧子”贡献给唐朝的事例来看[33],在粟特人贡献的物品中,将波斯狗作为贡品引入中国也是有可能的。另外,“天宝十载(751年)二月,宁远国奉化王阿悉烂达干遣使献马二十二匹及豹、天狗各一。”[34]宁远国,即拔汗那,又称钹汗,汉代称作“大宛”,北魏时称破洛那[35]。位于今中亚锡尔河中游的费尔干纳(Ferghāna)盆地,“天宝三载,改其国号宁远,帝以外家姓赐其王曰窦,又封宗室女为和义公主降之”[36]。根据费耶(F.N.Frye)教授的研究,拔汗那地区使用粟特语,其文化带有鲜明的东方商业贸易特点,属于广义上的粟特地区[37]。拔汗那所贡狗称为“天狗”,反映了信仰琐罗亚斯德教的教徒们对狗的崇拜[38]。在唐人杜环的《经行记》中还记载:石国“出好犬良马”[39]。开元时,唐玄宗“发使及典傔等,大赍缯锦,将于石国和市犬马”[40]但在《隋书·西域·石国传》及《新唐书·西域下·石国传》中都只记载到该国“多良马”,却没有提到出“好犬”[41]。而记载“波斯犬”的文献却有很多,如:

《旧唐书·西戎·波斯传》:“又多白马、骏犬。或赤,日行七百里者;骏犬,今所谓波斯犬也。”[42]

《新唐书·西域下·波斯传》:其国“多善犬”[43]。

《通典·边防典·波斯》:其国“多良犬”[44]。

《唐会要·波斯国》:“又多骏犬,今所谓波斯犬也。”[45]

因此,杜环笔下的所谓石国出“好犬”,疑似贩自波斯,而以善于经商闻名的粟特城邦石国只不过是作为“波斯犬”入华的中转站,成为受唐人瞩目的贸易对象而已。

“波斯犬”的入华还与粟特人的信仰与特殊葬俗有关。粟特人信仰火祆教,其葬俗非常独特。据隋炀帝时曾出使西域的侍御史韦节在《西蕃记》中载康国葬俗为:

康国人善贾,……俗事天神,崇敬甚重。云神儿七月死,失骸骨,事神之人每至其月,俱著黑叠衣,徒跣抚胸号哭,涕泪交流。丈夫妇女三五百人散在草野,求天儿骸骨,七日便止。国城外别有二百余户,专知丧事,别筑一院,院内养狗。每有人死,好往取尸,置此院内,令狗食之,肉尽收骸骨,埋殡无棺椁。[46]

蔡鸿生先生指出,这种犬就是以“骏犬”而著称的“波斯狗”,因其嗜食人肉,凶猛异常而受到北齐皇室和贵族的宠养。康国弃尸饲狗、收骨埋殡之俗,当应溯源于波斯[47]。中古时期,粟特人信仰的火祆教,就是源自于波斯的琐罗亚斯德教。据《旧唐书·西戎·波斯传》载:“西域诸胡事火祆者,皆诣波斯受法焉。”[48]古代波斯流行天葬,据《魏书·西域·波斯传》载:

俗事火神、天神。……死者多弃尸于山,一月著服。城外有人别居,唯知丧葬之事,号为不净人,若入城市,摇铃自别。[49]

有关古代波斯琐罗亚斯德教的葬俗,最早似可追溯到公元前5世纪,据古希腊著名作家希罗多德在《历史》中记载:

据说波斯人的尸体是只有在被狗或禽类撕裂之后才埋葬的。玛哥斯僧有这种风俗是毫无疑问的,因为他们是公然实行这种风俗的。[50]

此处所言的玛哥斯僧,我国学者也音译为麻葛、玛基,古代中国文献则称为穆护。据学者的研究,原始的祆教僧侣乃来自波斯米地亚(Media)一个称为玛基(Magi)的僧侣部落,尔后便相袭用该词称呼该教的僧侣。希罗多德所说的玛哥斯僧葬俗,在现存的祆教经典《阿维斯塔》(Avesta)中可以找到根据。该经在《文迪达德》(Vendidad)第三章第45节训示祆教徒要把死者放在鸟兽出没的山顶上,让狗噬鸟啄[51]。到帕提亚王朝时期,“他们不但承认古波斯的神祗,建筑火祭坛;并且严格遵从祆教教律,暴弃王族尸体,以供秃鹫和犬”[52]。显然,古代波斯的这种“弃尸于山”的葬俗,与康国以尸饲狗应具有明显的同源性,都属于天葬习俗,体现了原始祆教的规定与要求[53]。

祆教葬俗还随粟特人东传我国新疆和内地。高昌“俗事天神,兼信佛法”[54],在吐鲁番阿斯塔那377号墓出土的一件文书《高昌乙酉、丙戍岁某寺条列日用斛斗帐历》[55]中,有六处记载了麴氏高昌时期某寺院供养犬的情况:

15 ……粟叁兜(斗),供苟(狗)。麦五升,祀天。……

37 祀天。糜粟拾斛肆升,供作使,并苟(狗)……

39 ……粟贰兜(斗)究(玖)升,供苟(狗)。……

45 ……粟叁兜(斗),供苟(狗)。麦五升,祀天。……

65 ……粟叁兜(斗),供苟(狗)。……

72 ……粟贰兜(斗)究(玖)升,供苟(狗)。

有论者根据其祀天和供狗等情况,指出这是一处祆教寺院,供奉犬与祆教“犬噬死尸”的葬俗有关[56]。

有许多学者还注意到,在唐代太原一带曾经长期流行一种“弃尸饲狗”的葬俗。据《旧唐书·李暠传》记载:

太原旧俗,有僧徒以习禅为业,及死不殓,但以尸送近郊饲鸟兽。如是积年,土人号其地为“黄坑”。侧有饿狗千数,食死人肉,因侵害幼弱,远近患之,前后官吏不能禁止。暠到官,申明礼宪,期不再犯。发兵捕杀群狗,其风遂革[57]。

李暠取缔此种葬俗事在唐玄宗开元年间。虽然关于此种风俗是否粟特祆教葬俗之遗风,尚有争论[58]。但是令人感兴趣的是,北齐南阳王高绰唆使他所豢养的“波斯狗”食人事件,恰巧也是发生在太原,当时正是他留守晋阳(今山西太原)期间。这看似一种简单的历史巧合,但是考虑到并州一带自北朝以来就形成了入华粟特人聚落[59],此二者之间的联系就显得颇有意思了。笔者认为,正是由于粟特人独特的葬俗促使“波斯犬”随着他们大举入华而出现在他们聚居的太原一带。

另外,许多论者还注意到在琐罗亚斯德教的丧葬礼仪中还有一种犬视仪式(sagdid)[60]。琐罗亚斯德教徒认为,人死后,死尸附有一种致命的尸毒(Drug Nasu),需借助狗来驱除。据《阿维斯陀·文迪达德》第八章第三节的说法,把长有四只眼睛的黄狗或长有黄耳朵的白狗,带到死者身旁,就可以使尸毒飞离死尸,此即犬视。由于在现实生活中没有长着四只眼睛的狗,所以四眼狗是指双眼上边各有一个斑点的狗[61]。据著名琐罗亚斯德教专家博伊斯(Mary Boyce)考察,现代伊朗本土琐罗亚斯德教教徒还在丧葬过程中坚持实施犬视仪式[62]。

可以说,琐罗亚斯德教徒对犬具有特殊的感情。在他们的日常生活和宗教礼仪中,犬都占据着重要地位。犬不但与人平起平坐,而且还受到教徒的顶礼膜拜。正是由于信仰火祆教的粟特人的商贸活动和独特的丧葬习俗,使得“波斯狗”随着他们活动的足迹辗转从伊朗东传到了中国。

三、入华粟特人墓葬石刻图像中的“波斯狗”形象

从北朝到隋唐时期,随着粟特人的大举入华,他们的丧葬习俗也反映在这一时期的墓葬之中。在已经发现一些粟特人墓葬石刻图像中也发现了大量“波斯狗”的形象。

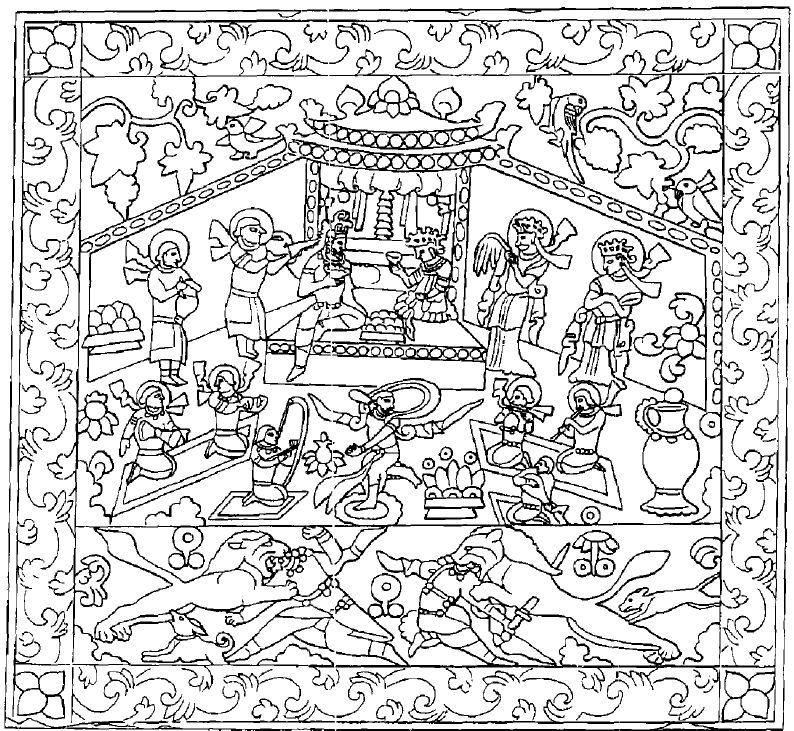

1、Miho北朝围屏石榻图像中的“波斯犬”。日本滋贺县Miho博物馆(Miho Museum)收藏有一具围屏石榻,由11块石板和双阙组成。据学者研究,应为中国北朝时期的粟特人葬具[63]。其中从右至左第三块编号为F的石板,就是著名的丧葬礼仪图(见图1)。

图1:Miho石棺床上的丧礼图[64]

此图由上、下两个场面构成。上段中央,站立着一位身着长袍、戴着白色口罩(padam)的琐罗亚斯德祭司,面对圣火坛,正在主持户外奉献仪式;在他的右边站着一只小狗注视着火坛和祭品,这表现的应是琐罗亚斯德教葬仪中的犬视仪式[65]。

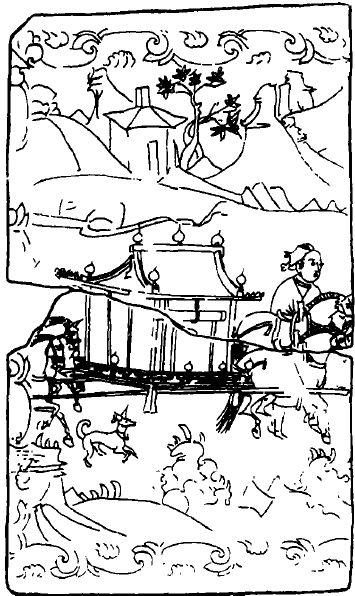

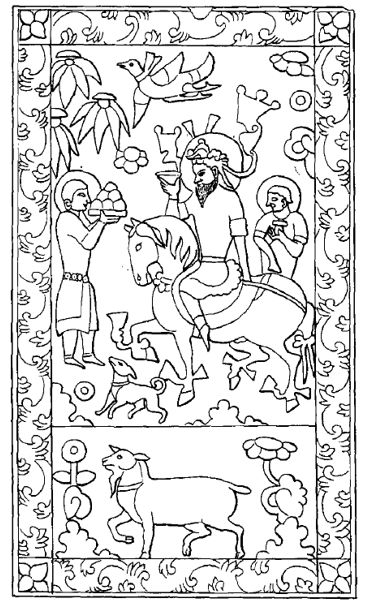

2、青州北齐石椁送葬图像中的“波斯犬”。1971年,在山东益都(今青州)傅家出土了一组北齐石椁画像石[66],其中第九石为送葬图像。整个画面表现的是由四匹马抬拉着一庑殿顶式木棺前行,木棺左侧有一戴折巾帽、著交领衣的赶车人,右侧有一只小狗随木椁前行。这个画面应与Miho丧葬礼仪图像中的小狗一样,表现的也是粟特琐罗亚斯德教葬俗中的犬视仪式(见图2)。

图2:山东青州傅家送葬图[67]

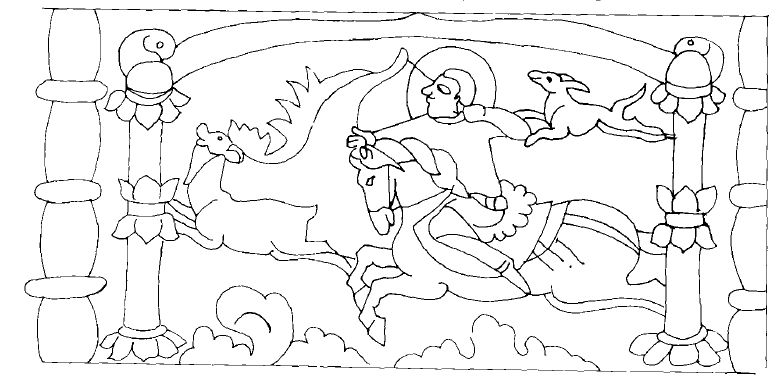

3、北周史君石椁东壁丧礼送葬图像中的“波斯犬”。2003年,在陕西西安未央区大明宫乡井上村发掘的北周史君墓葬中,出土了一具仿木歇山顶式殿堂石椁,四壁由12块石板组成,并雕绘有多幅图像[68]。石椁东壁三幅浮雕画面表现了琐罗亚斯德教丧礼过程,其中编号为E1和E2为被分割开的一个连续的画面。连通这两幅图的是位于画面下部的连接世间和天国以及神灵审判死者亡灵的钦瓦特桥(Chinvat-Pohl,又译裁判之桥)。在桥头有两位身穿长袍、戴着口罩的祭司,他们手持火棍,站立在象征火坛的圣火前主持户外奉献仪式。山坡上有两只神态悠闲的狗,可能也是象征性地表现犬视仪式[69](见图3)。

图3:史君石椁东壁丧礼图像[70]

根据张小贵的研究:琐罗亚斯教传说,人死后,灵魂离开肉体,必须经过“裁判之桥”(the Chinvat Bridge),在所有必经的裁判之桥上,有两只狗守护在两侧,帮助审判灵魂。琐罗亚斯德教灵狗“黄耳杂”(Zarr·ng·)的传说与其类似,根据记载,“黄耳朵”是奥尔马兹达饲养的,以保护初人(Adam/Gay·mard)的肉身免受阿里曼(Ahriman)的伤害;它同时也坚守在“裁判之桥”附近,通过吠叫来吓跑附在正直人灵魂上的恶魔。而且,也帮助密赫尔(Mihr)制止那些希望被判入狱的灵魂遭受更多惩罚的恶魔,阻止在大地上残害狗的人经过“裁判之桥”。[71]

4、隋代虞弘墓石椁画像石中的“波斯犬”。1999年在山西省太原市晋源区王郭村发掘的隋代虞弘墓葬中,出土了一具汉白玉仿木歇山顶式殿堂石椁,四壁有9块浮雕画面,其中除了第2、9块之外,其余7块都出现了“波斯犬”的形象(见图4、5、6、7、8、9、10)。

图4:虞弘墓椁壁浮雕之一[72]

图5:虞弘墓椁壁浮雕之三

图6:虞弘墓椁壁浮雕之四

图7:虞弘墓椁壁浮雕之五

图8:虞弘墓椁壁浮雕之六

图9:虞弘墓椁壁浮雕之七

图10:虞弘墓椁壁浮雕之八

另外在石椁座浮雕中也有一幅有“波斯犬”的形象(见图11)

图11:虞弘墓椁座浮雕之四

根据姜伯勤先生的研究,该组图像深刻地反映出来了琐罗亚斯德教认为亡灵的复活和进入天堂所经历的两大阶段——“最后审判”和“最终复活”。如图4一马夫牵一白色骏马,此马是敬献给密特拉神(Mithras)的。马下有二犬,暗示画像石的丧葬主题;又如图9表现与动物“鹅”对应的祆神祖尔万(佐尔文,Zurvān)出行图,马旁有小狗跟随,表明此画为丧葬题材,通过最后审判和白豪摩祭后向天国花园超升;图10表现与动物“鹅”对应的受供养的祆神祖尔万(佐尔文),在七叶树下,端坐椅上饮酒,天宫乐人献乐,侍者献上果品,犬安坐,吉祥鸟高飞。表明这组图像反映了密特拉“最后审判”和以“白豪摩祭”迎接“最终复活”的过程[73]。

此外,1928年在洛阳东徒沟村出土的北魏粟特人苟景墓志,志盖作覆斗状,四刹绘刻有不同图景四幅。其中下侧中央为一方形祭坛,火焰升腾。火坛外周饰以花瓣与花叶。左、右两侧是一种称之为森穆夫(Senmurv,半兽半鸟)的二神拱卫。据施安昌先研究:左边的是长角的公牛,右边的是波斯犬,都有鸟翼与长尾[74]。

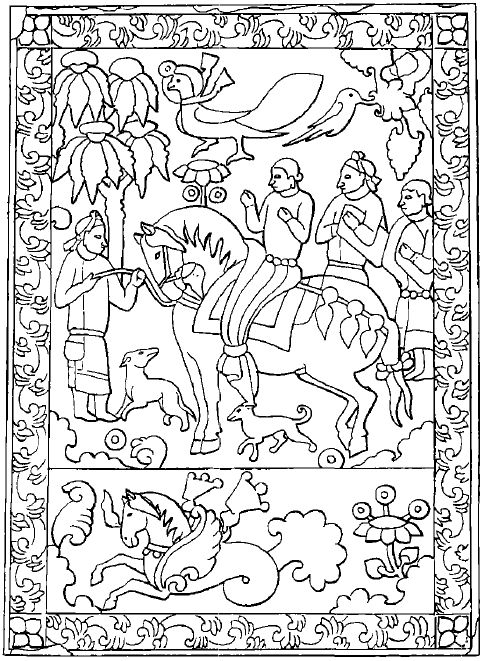

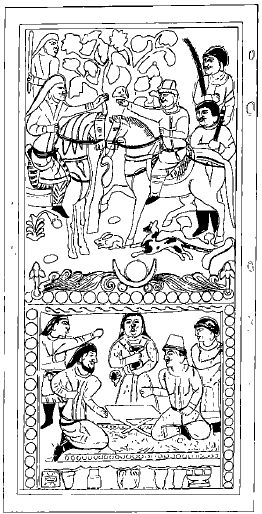

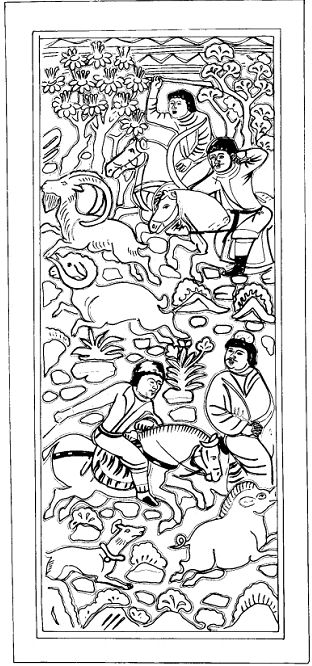

除了在表现丧葬礼仪的图像外,在表现其它内容的图像中也屡见有“波斯犬”的形象。如在史君石椁西壁编号为W2和W3表现日常生活的图像中也发现有“波斯犬”形象。W2画面中心为一座砖砌木结构建筑,一对夫妇怀抱婴儿端坐其间。男主人位于中间左侧,女主人位于中间右侧,皆穿戴整齐;台阶下卧有一犬。画面下部右侧有山石与水波,左侧有一匹鞍鞯俱全的马,马前有一位跪坐的男子,马旁边站立一位侍者。似乎正准备出行(见图13)。W3反映的是商队行进与狩猎场面。画面上部正中偏左有一骑马弯弓射箭的男子,马前有5只动物,其中一只已中箭倒地,其余4只正在奔跑。在骑马男子的左后侧有一马头,右后侧有一侍者左手上举架鹰隼。在山石与树木之间有4只犬,其中一只在主人马的左侧,头刚从山石后露出,正在追赶前面奔逃的免子;两只犬在画面右侧奔逃的动物两侧,作蹲坐状,似在帮主人围猎;另一只在画面下部商队马的右前方,似正在山石之间搜寻猎物。画面下部是一个由马、骆驼和驴组成的商队(见图12)。

图12:史君石椁西壁图像商队与狩猎图 图13:准备出行图

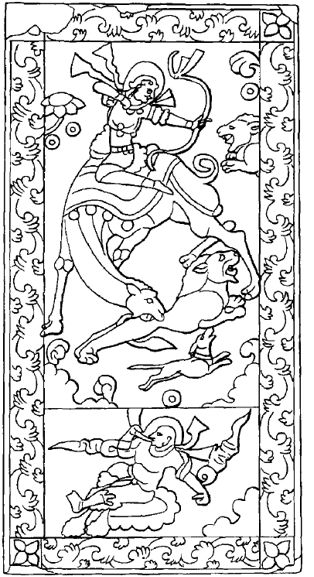

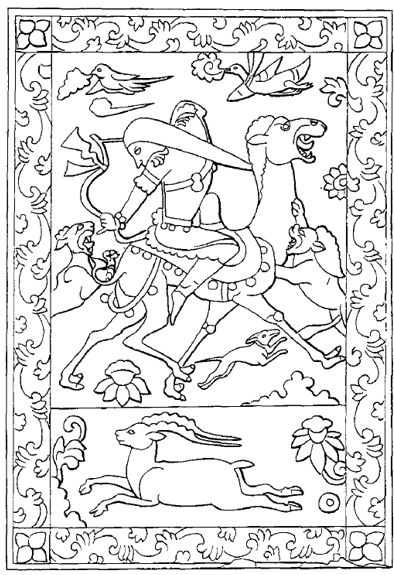

又如在2000的年西安北郊龙首原发现的北周安伽墓中,出土了一具围屏石榻,石屏内面有贴金浅浮雕图案12幅,其中正面屏风第4幅宾主相会图(见图14),表现了伊兰人与突厥人会盟。该图像由上、下两部分组成,上半部为二骑士相会。右首为着贯领红色紧袖胡服的粟特人,戴虚帽,下有一狗相随。左侧屏风第2幅狩猎图(见图15)也分为上、下两部分。下半部刻画了一骑马粟特人驱犬追逐野猪的场景。在这些表现日常生活的图像中出现的“波斯犬”形象,都是身形比较细瘦,竖耳,甚至有的还在颈下带有项圈。安伽围屏石榻与日本Miho围屏石榻图像、青州石椁图像、西安史君石椁图像、太原虞弘墓石椁图像上出现的“波斯犬”形象风格一致。

图14:安伽墓围屏石榻宾主相会图

图15:安伽墓围屏石榻狩猎图[75]

从这些出土的粟特人墓葬石刻来看,主要集中在北齐、北周和隋朝,这一时期正是多民族文化交流与融合的重要时期。粟特人葬俗在接受汉化元素的同时,还明显地保留了异域祆教的特征。从“波斯犬”的形象大量出现在这些墓葬石刻图像之中的情况来看,正好也反映了粟特人在传入“波斯犬”过程中的重要贡献。

四、隋唐墓葬图像及陶俑中的“波斯狗”形象

随着唐代大量引进“波斯犬”,其形象越来越为唐人所熟知,在王公贵族墓中大量出现表现其题材的壁画和唐三彩。

1、2013年在扬州发现的隋炀帝墓中出土了一件陶狗,其形象也是波斯犬(见下图):

图16:陶狗·隋炀帝墓出土,现藏扬州市博物馆

2、懿德太子墓发现的“架鹞戏犬图”(见图16),该图位于第二过洞西壁。该图右边站立一男侍,左臂上架一只鹞子,正侧转身体俯视一只黄毛猎犬。猎犬颈系项圈,左前爪搭在侍从的腿上,神情机警地仰视着主人。此犬长喙细腿,为典型的波斯犬形象。[76]

图17:懿德太子墓·架鹰逗犬图

3、1953年陕西咸阳底张湾发掘万泉县主薛氏墓,发现了一幅“牵狗图”。画面左上方小区四分之一残缺。右边一男侍,正牵一细腿长喙黄毛猎犬(见图17),其形象与懿德太子墓发现的“架鹰逗犬图”中的“波斯犬”形象类似。宿白先生指出:“懿德与万泉县主墓绘出的长喙细腿的波斯犬,都来源于中亚乃至西亚”[77]。

图18:万泉县主墓·牵狗图

4、宁夏固原唐梁元珍墓壁画牵犬图。1986年在宁夏固原南郊羊坊村发掘出土,位于该墓南壁壁画。左起为一侍者,面向左,侧身执淡黄色笏板,双手拱于胸前,作进谒状,腿部、腰部已残,面部稍瘦,年近中年。其后近随一头猎犬,通体呈红色,头部残,颈首昂起,颈戴白色项圈。前胸粗壮,腰部较细,腹下有毛,长尾后翘而卷曲,四肢骄健,前肢细长着地有力(见图18)[78]。此图与万泉县主墓发现的“牵狗图”十分相象。

图19:固原梁元珍墓牵犬图

5、章怀太子墓道东壁 “狩猎出行图”有两名骑士各怀抱一只波斯犬,正是类似于“犬于马上设褥以抱之”的情况,其形体、动态与懿德太子墓第二过洞西壁所绘“架鹞戏犬图”中的波斯犬相同。[79]

图20:章怀太子墓·抱犬狩猎图

6、传世唐阎立本《锁谏图》中的“波斯犬”。在美国弗利尔博物馆收藏有一幅旧传为唐初大画家阎立本所作的《锁谏图》,该画虽为元、明摹本,但仍不失其原有风格。其表现的是十六国时期匈奴建立的汉国廷尉陈元达锁身死谏皇帝刘聪的历史故事。生性荒淫奢侈而残暴的匈奴君主刘聪,耗巨资为宠妃兴建宫殿,陈元达冒死进谏,被暴躁的刘聪下令将他全家处斩,后被刘贵妃解救。画面表现的就是陈元达用铁链将自己锁在树上的情景,气氛紧张,人物表情十分传神生动。图中逡巡于人物之间的猎犬也具有尖吻、细腰、长腿的特征。阎立本太宗时“官位至重”,出入禁中奉诏作画,曾模写虢王元凤一箭毙猛兽的英姿,“鞍马仆从,皆写其真,无不惊服其能。”阎立本对宫廷生活十分熟悉,图中的猎犬形象应移自宫中习见的波斯犬。

图21:阎立本《锁谏图》·美国弗利尔博物馆收藏

图22:阎立本《锁谏图》局部·美国弗利尔博物馆收藏

7、永泰公主墓出土了两件有“波斯犬”形象的三彩俑。其一为彩绘胡人骑马带犬狩猎俑(见图22),其二为彩绘妇女骑马带犬俑(见图23),犬都蹲在马臀部圆垫上。

图23:永泰公主墓·胡人带狗狩猎图

图24:永泰公主墓·三彩骑马带犬狩猎俑

8、金乡县主墓出土了两件有“波斯犬”形象的三彩俑。其一为胡人骑马袒肩抱犬俑,胡人高鼻深目,络缌浓髯,双眼圆瞪,张口露齿作呵斥状,袒裸左臂作有力握拳形象,他怀抱蜷卧的猎犬,而猎犬则机警地聆听着胡人的呐喊声,淋漓尽致地刻画了狩猎者粗犷剽悍的性格(见图24)。其二为胡人抱犬狩猎俑,胡人髯须较短,满脸络缌,左手握紧勒缰,右臂捋袖抚抱猎犬,高鼻深目直视前方(见图25)。

图25:金乡县主·胡人骑马抱犬狩猎俑

图26:金乡县主·胡人骑马抱犬狩猎俑

葛承雍先生指出,这种犬就是知名的“波斯犬”,又称“细狗”,在狩猎时非常凶猛,速度极快,也是西域各国为迎合唐朝贵族王公等狩猎的需要,向唐朝贡献的主要礼品之一。[80]

从唐代发现的表现“波斯犬”形象的墓葬壁画、三彩俑和传世图像来看,大多为皇室贵族和大臣,这和北朝时期大多发现于粟特人墓葬的情况大不一样,这说明“波斯犬”已为唐人所熟知。

四、余论

从北朝到隋唐时期传来的“波斯犬”的祖先大概是出产自古波斯的萨路基猎犬(Saluki),别名波斯灵缇、阿拉伯猎犬等。见(图26)

图27:萨路基犬

这是一种大型犬,原产于中东地区的伊朗。它可能是已知最早被人类驯化的犬,它的历史非常古老,约起源于公元前3000年,到5000年前的古埃及法陵墓的墙壁上,也画有相似的猎犬,在4100年的古埃及陵墓中还发现其雕塑。它有着流线型的体格,它的强壮足可以使它能轻易杀死一头羚羊,所以它又有个别名叫猎羚犬、瞪羚猎犬,在入华粟特胡人墓葬石刻画像中,就有狩猎羚羊的场面。在欧洲,很多绘画中都出现了萨路基犬的形象,像古希腊雕塑和彩绘中都有其形象(见图26、图27)。

图28:古希腊犬图

图29:古希腊狩猎归来彩绘盘